Viva “American Fiction”, il film che fa a fette il razzismo degli antirazzisti

«Mr. Head aveva commesso l’errore di dire a Nelson che era nato ad Atlanta. Se non lo avesse fatto, Nelson non avrebbe insistito che questo era il suo secondo viaggio.

“Potrebbe non piacerti per niente”, proseguì Mr. Head. “Sarà piena di negri”.

Il ragazzo fece una smorfia, come a dire che lui, i negri, sapeva come prenderli.

“Roba da matti”, disse Mr. Head, “Ma se non hai mai visto un negro”. […] “Non ci sono negri in questa zona da quando abbiamo scacciato l’ultimo dodici anni fa, ed è successo prima che tu nascessi”. Guardò il ragazzino come se lo stesse sfidando a dire che aveva visto un negro.

“Come fai a sapere che non ho mai visto un negro? Io in città ci ho vissuto!”, disse Nelson. “E probabilmente ho anche visto un mucchio di negri”.

“Se anche ne hai visto uno non hai capito cos’era”, disse Mr. Head, completamente esasperato. “Un bambino di sei mesi non sa distinguere un negro dagli altri”.

“Io sono sicuro che riconoscerò un negro quando lo vedrò”, disse il ragazzino, poi si alzò, si raddrizzò il cappello grigio e lucido, dalla piega affilata, e uscì per andare al gabinetto».

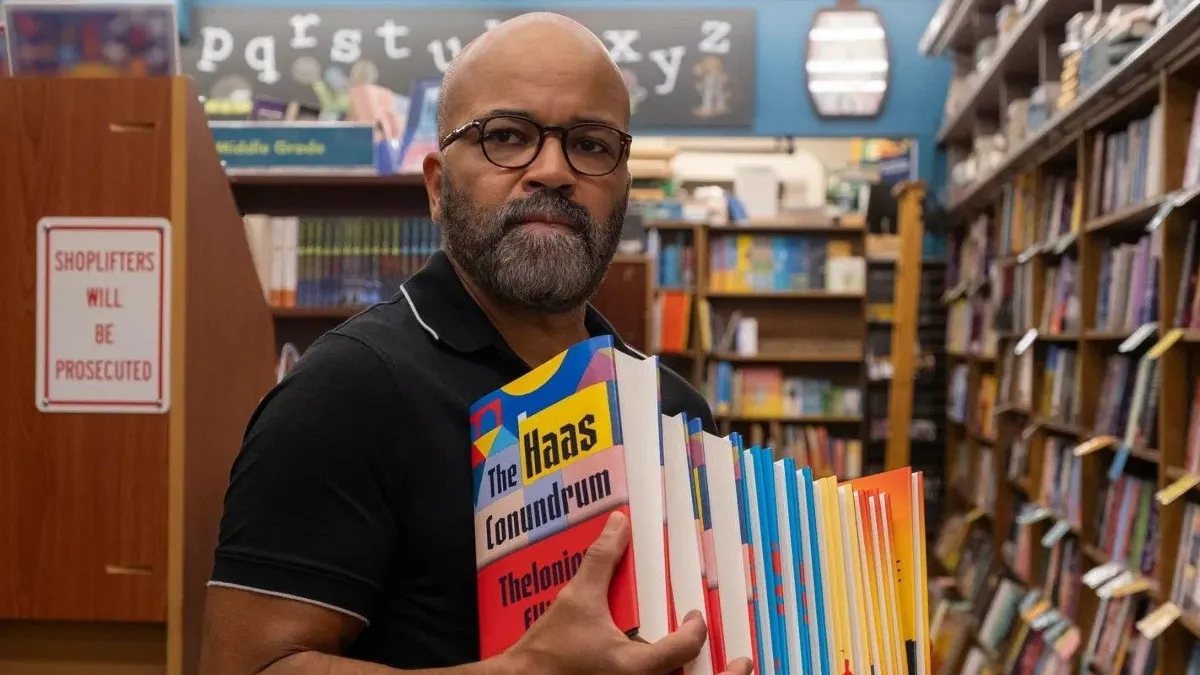

Difficile immaginare un esergo più adatto di questo allucinante dialoghetto da Il negro artificiale di Flannery O’Connor (in Un brav’uomo è difficile da trovare, minimum fax) per celebrare il meritato premio Oscar vinto domenica scorsa da American Fiction. In effetti il film, esordio cinematografico per il regista Cord Jefferson, con protagonista un brillante Jeffery Wright e il resto del cast altrettanto valente, riesce a far riflettere su un problema drammatico come il razzismo in America usando un’ironia che ricorda tanto quella, spietata e profonda allo stesso tempo, della mitica scrittrice di Savannah.

Il razzismo degli antirazzisti

American Fiction è ambientato a Boston, Massachusetts, non nella Georgia raccontata dalla O’Connor, e gli abitanti del mondo in cui sono immersi i protagonisti non sono affatto i classici zotici razzisti dell’America profonda e rurale, ma al contrario somigliano tanto, si direbbe, al loro perfetto, paradossale rovesciamento moderno: sono tutti istruitissimi borghesi orgogliosamente antirazzisti. Autori, editori, professori, intellettuali e professionisti vari, tutti così imbottiti di postulati della “critical race theory” e di luoghi comuni “woke” da ritrovarsi a loro volta, di fatto, razzisti, anche se con le migliori intenzioni. Il bersaglio polemico del film, colpito e affondato con la leggerezza di una commedia a tratti molto divertente, infatti, è proprio quello che qui non ci stanchiamo di definire come il razzismo degli antirazzisti. È il merito principale dell’opera.

Ispirato al romanzo Cancellazione di Percival Everett (2001), American Fiction si è aggiudicato l’Oscar alla miglior sceneggiatura non originale. Non avesse avuto contro un campionissimo come Oppenheimer, chissà se non avrebbe potuto ambire a qualcosa di più (era candidato anche al miglior film).

Il professore e il suo alter ego

Proprio con un riferimento “shock” al citato racconto di Flannery O’Connor si apre il film. Il protagonista, Thelonious Ellison detto Monk (Wright), docente universitario di Letteratura inglese e sofisticato scrittore in crisi creativa, si ritrova, da nero, a maltrattare una studentessa, bianca come il latte, che si dice gravemente turbata e offesa dalle parole da lui vergate sulla lavagna: “The Artificial Nigger”, appunto. Lei non riesce nemmeno a pronunciarla, la «parola con la n» (nel mondo anglosassone si usa davvero questa perifrasi), e lui la invita un po’ bruscamente a «superare la cosa» contestualizzandola, come è riuscito a superarla lui. Non lo avesse mai fatto: sospeso.

Costretto a tornare a Boston a scontare il riposo forzato impostogli dagli ultrasensibili dirigenti dell’ateneo – bianchi anche questi – Monk sarà costretto non solo a fare i conti con i frantumi della sua scalcagnata famiglia americana, ma dovrà anche affrontare il “problema” dei suoi libri: secondo gli editori non sono abbastanza “neri” per essere stati scritti da un nero. E così, di rifiuto in rifiuto, il professor Ellison giungerà a un livello di esasperazione tale da decidere di abbandonare i panni dello studioso di Eschilo, improvvisarsi avanzo di galera del ghetto e scrivere un romanzetto spazzatura pieno di cliché afroamericani (droga, gangsteracci, traumi familiari e un sacco di parolacce). Ma purtroppo per lui, che lo aveva fatto solo per vendetta e disprezzo verso gli editori fissati con le storie “black”, il manoscritto riscuote un successo clamoroso e l’alter ego criminale fake del professore ottiene praticamente carta bianca, finché resta nella sua fiction. Accetteranno perfino la sua proposta di intitolare il libraccio “Fuck”. Il resto scopritelo guardando il film, che merita; per avere il succo non c’è bisogno di ulteriori spoiler (quelli li trovate ovunque ormai).

«Così vero» e così falso

Naturalmente American Fiction non è in alcun modo una negazione del problema del razzismo inteso in senso classico, e del resto non lo era nemmeno Il negro artificiale di Flannery O’Connor. Anzi. Come potrebbe esserlo del resto un film diretto da un regista figlio di un nero e di una bianca ripudiata dalla famiglia proprio a causa della sua inconcepibile relazione?

Il punto se mai, per usare ancora la O’Connor, è la riproposizione in chiave contemporanea dell’“io saprò riconoscere un negro quando lo vedrò” dell’ingenuo Nelson. L’appiattimento inevitabilmente impresso all’immagine dell’uomo dalle lenti dell’ideologia, per quanto antirazzista e “affirmative” questa sia. Non a caso il complimento che il falso Monk e altri autori-neri-che-scrivono-libri-da-neri si sentono fare più spesso nel film è che la loro storia, scontata e ritrita com’è, «è così vera». Anche quando vera non è. Soprattutto quando vera non è, ed è piuttosto la conferma di uno stereotipo.

Le parole del regista

Qualche pecca chiaramente non manca in American Fiction. Una, per esempio, è che in Italia non è mai uscito al cinema ed è stato distribuito direttamente su Prime Video, perdendo probabilmente parecchia visibilità. Ma di questo non si può certo incolpare Cord Jefferson. Pecca sua, piuttosto, è di lasciarla passare assolutamente liscia nel film all’immancabile personaggio gay della vicenda, per altro confezionato secondo stereotipi se possibile perfino più consunti di quelli appioppati ai neri. In un film così ironico la cosa stona e non poco. Ma mica si può pretendere qualunque cosa da una produzione che – come ha ricordato alla stampa Cord Jefferson al termine della “Oscar night” – aveva alle spalle un budget abbastanza striminzito, e si capisce perché.

«Volevo riflettere sulla diversity della comunità nera: siamo complessi e sfumati e diversi come qualunque altro gruppo umano», ha spiegato il regista. Insomma, il mondo non è quasi mai nero o bianco (appunto), e spesso e volentieri le cose stanno molto strette nelle scatoline mentali di chiunque, non importa quanto “buone” e politicamente corrette esse siano. Nella fiction forse no, ma nell’esperienza reale dei neri in America, ha detto ancora Jefferson, c’è molto più del ghetto e dell’emarginazione, c’è tutto ciò che passa tra l’essere schiavo e il ritrovarsi presidente degli Stati Uniti. («Grazie per aver dato fiducia a un nero quarantenne che non aveva mai girato niente», aveva detto poco prima ricevendo la statuetta più ambita dai cineasti di tutto il pianeta). Se lo hanno capito a Hollywood, si spera che anche al New York Times non sfugga il concetto. Sembra un’ovvietà ma non lo è, nell’era della identity politics con i suoi uomini a una dimensione. Buon segno poter tornare a riflettere divertendosi sulla «diversity nella diversity», come la chiama Jefferson. Buon segno soprattutto, aggiungiamo noi, poter tornare a ridere dell’ottusità woke.

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!