C’è ancora una via per costruire il bene comune

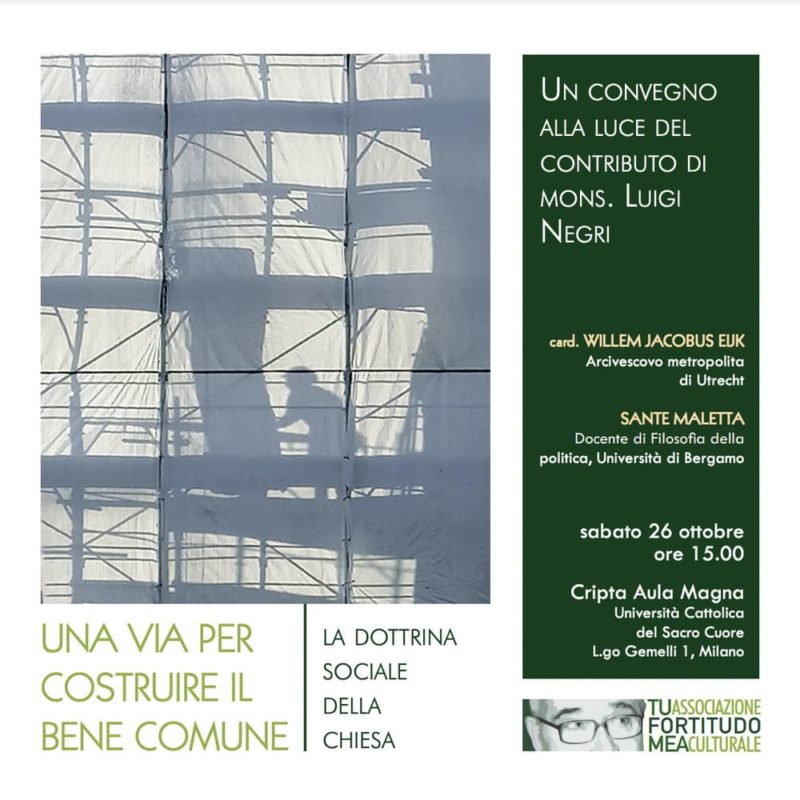

A quasi tre anni dalla scomparsa, tanto alta è la stima per il suo zelo al servizio della Chiesa e per la sua statura intellettuale, che per il convegno organizzato dall’associazione Tu Fortitudo Mea in memoria di mons. Luigi Negri, già arcivescovo di Ferrara e prima ancora di San Marino-Montefeltro, e per anni responsabile scuola di Comunione e Liberazione e membro del Consiglio internazionale del movimento, è sceso appositamente da Utrecht il primate della Chiesa cattolica olandese card. Willem J. Eijk e i lavori si sono tenuti nella Cripta dell’Aula magna dell’Università Cattolica di Milano. A tema uno degli argomenti che hanno visto l’impegno più appassionato da parte di uno dei primi allievi di don Giussani: la dottrina sociale della Chiesa.

Nel video di apertura, che proponeva un collage di interventi videoregistrati di Negri, è stata riproposta una delle tesi forti del suo pensiero in materia di dottrina sociale della Chiesa: che quest’ultima costituisca la formalizzazione teologica e la sistematizzazione critica dell’esperienza del popolo cristiano nella storia di fronte ai problemi sociali, in una forma tale che fra esperienza e dottrina si è creato un circolo virtuoso.

Oltre il disordine liberale

La prima relazione è stata svolta dal prof. Sante Maletta, docente di Filosofia della Politica presso l’Università di Bergamo. E ha avuto come oggetto “Oltre il disordine liberale: la politica come bene comune”. Maletta ha distinto il liberalismo politico di Montesquieu, di Tocqueville e dei padri della Costituzione americana, che nasce come difesa della libertà individuale dalla pretese dello stato assolutista e che non sposa una dottrina etica specifica, dal liberalismo che si è affermato in tempi più recenti, basato su una dottrina etica che identifica il bene col puro esercizio della libertà umana.

Mentre il liberalismo delle origini può accettare l’idea che la libertà non coincide col bene, che essa è una condizione necessaria ma non sufficiente per l’esperienza del bene, quello odierno stabilisce che è la libertà stessa intesa come autodeterminazione che coincide col bene. Da questa impostazione derivano le patologie sociali odierne: la valorizzazione esclusiva dell’emotivo, del ludico, del sentimentale a scapito di qualunque pretesa conoscitiva ed etica universale, lo star bene anziché star male considerato prioritario rispetto alla distinzione fra bene e male.

L’esperienza della libertà va presto in crisi: si cerca ossessivamente l’approvazione degli altri anziché quella della propria coscienza, si perde il senso di colpa. Lo Stato diventa l’entità che deve garantire la felicità dei cittadini, e nella misura in cui non riesce a farlo esce delegittimato e non può più chiedere sacrifici.

Dopo il 1989 si impone un’ideologia dei diritti umani che non vede più in questi dei princìpi regolatori, ma delle norme prescrittive, benché non possano essere razionalmente fondati e giustificati a causa del relativismo dominante. Nel nome dei diritti umani viene istituito un nuovo ordine simbolico che impone precisi limiti a quello che si può dire e implica la limitazione della libertà di espressione: nasce il politicamente corretto, con le sue prescrizioni di ordine lessicale. «Chi controlla il linguaggio controlla il pensiero, perché l’uomo è un essere simbolico», spiega Maletta.

Recuperare il primo liberismo

Poiché il discorso pubblico è incapace di generare consenso (i nuovi media immaginati come strumenti di democrazia si sono rivelati ambienti con loro proprie leggi di funzionamento che hanno reso le discussioni politiche violente, tendenziose e manipolatorie, dunque impossibili), le decisioni vengono prese come conseguenze di imperativi tecno-scientifici ed economico-finanziari sui quali la gente comune non ha nessuna possibilità di influenza.

Cosa si può fare? Maletta propone di recuperare e potenziare il primo liberalismo, quello politico, che per non degenerare nuovamente ha bisogno di etica e dell’impegno della società civile. Occorre fuggire la tentazione di crearsi un riparo nei legami affettivi privati, slegati da ogni rilevanza sociale, che poi vengono sfruttati dal sistema consumista come si vede nella pubblicità. Occorre recuperare il punto di vista del soggetto agente, che prende coscienza dei propri desideri e li vaglia criticamente, giudicando quali sono quelli indotti e quali sono quelli genuini.

Per fare questo bisogna riconoscere la propria dipendenza dagli altri (diversa dalla dipendenza dall’opinione degli altri vista sopra), in particolare dagli amici. La prassi umana ruota attorno alla questione dell’ordinamento dei beni, che ha bisogno di un approfondimento continuo e che avviene meglio come ricerca intersoggettiva a partire da un’appartenenza comunitaria. Per questo occorre difendere le comunità dall’erosione che provoca l’ordine neoliberale.

Il “bonum commune” secondo il cardinale Eijk

Il cardinal Eijk ha relazionato su “Bonum commune: un principio dimenticato dell’insegnamento sociale cattolico”, ma è stato polemico solo in alcuni passaggi. Didascalico l’approccio: il bene comune indica il giusto rapporto fra bene individuale e bene sociale; la persona non è al servizio del bene sociale ma, al contrario, è il fine per cui si deve curare il bene comune. La premessa della dottrina sociale della Chiesa è che l’organizzazione della società non può basarsi su ideologie laiciste che negano il senso religioso degli esseri umani: l’organizzazione sociale può basarsi solo su antropologie che riconoscono l’apertura dell’uomo al Mistero. La negazione di Dio nega la dignità degli esseri umani.

Perciò sono corrette le tre linee fondamentali che Luigi Negri individuava nella sua riflessione sulla dottrina sociale: la persona ha la priorità sullo Stato, la famiglia a cui le persone danno vita ha pure priorità sullo Stato, infine la struttura ecclesiale è irriducibile alla struttura socio-politica. Questi princìpi scongiurano un cortocircuito: quello che fa coincidere Stato e società. Lo Stato deve essere al servizio della società. Quando lo Stato si concepisce come il tutto della società, si trasforma in stato etico tendenzialmente totalitario.

Il principio dell’irriducibilità della Chiesa allo Stato implica anche che devono restare distinti molto nettamente. La separazione non è assoluta solo nel senso che la Chiesa legittimamente cerca di influenzare la vita socio-politica attraverso la sua dottrina sociale.

Eijk ha poi proposto una spiegazione sull’oblìo in cui è caduto il principio del bene comune, ricordando che questo e il principio di sussidiarietà sono stati al cuore del modello politico-sociale renano, frutto del compromesso fra Cdu e Spd, i due principali partiti tedeschi del secondo dopoguerra. Il modello renano ha attuato il bene comune nella forma dell’equilibrio fra individuo e società, equilibrio visibile nella gestione consociativa delle decisioni più importanti attraverso la consultazione fra governo, imprese e lavoratori.

Con la fine del comunismo nell’Est è finito anche il modello renano nell’Ovest, sostituito dal modello anglosassone che ha imposto il ritiro dello Stato e la priorità degli interessi a breve termine degli azionisti. Bene comune e sussidiarietà sono usciti di scena, mentre il divario salariale fra i presidenti e membri dei consigli di amministrazione e i lavoratori è diventato abissale.

La Chiesa non ha saputo proporre un modello alternativo, indebolita sia da fattori esterni (l’aumento del benessere ha permesso alle persone di vivere senza il sostegno di una comunità, e questo ha prodotto l’iperindividualismo, la secolarizzazione fulminea e una massiccia apostasia) che da fattori interni, perché l’individualismo e la secolarizzazione si sono insinuati anche nella Chiesa: dopo il Concilio Vaticano II si è imposta una teologia modernista e la fede non è stata più capace di sviluppare una visione culturale. Ormai nella Chiesa si trova il nemico tanto quanto fuori!

Nel momento in cui l’ideologia secolare diventa base di organizzazione della società, gli stati occidentali cominciano ad avere tratti totalitari. La fonte dei diritti diventa la maggioranza e lo Stato tende a togliere alla famiglia il diritto di educare i figli e ad assumerlo in proprio.

La Chiesa come minoranza creativa

Il modello renano non tornerà, ma questo non significa che la Chiesa debba restare passiva. Deve farsi missionaria e proporre il suo umanesimo integrale: l’uomo veramente libero non è l’uomo autonomo, ma quello redento da Cristo, nel quale risiede la piena verità che dà direzione alla libertà, che determina un uomo nuovo e una nuova società. Ciò richiede che la fede si faccia cultura, come ricordava Giovanni Paolo II: «Una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta». E che si faccia spazio alla visione cristiana del lavoro, che non ha solo lo scopo di produrre beni, ma di associare l’uomo all’opera della creazione di Dio e di redenzione attraverso Cristo, come scrive sempre Giovanni Paolo II nella sua Laborem Exercens.

«Ogni cultura finisce, e anche quella iperindividualista e laicista finirà», ha concluso Eijk. «La Chiesa è ridotta a una piccolissima minoranza, ma se sarà una minoranza creativa creerà una nuova cultura. La condizione è che il suo messaggio sia forte e chiaro. Perché la nuova evangelizzazione sia fruttuosa, la cultura sia cristianizzata e il bene comune realizzato è necessario fare ordine all’interno della Chiesa, che è stata indebolita da certi sviluppi a partire dagli anni Sessanta».

Il convegno è stato organizzato in collaborazione con il Centro francescano Rosetum, Tempi, Esserci e Diesse e ha visto l’adesione, fra gli altri, dell’Associazione Italiana dei Centri culturali, dei Nonni 2.0 e del Centro internazionale Giovanni Paolo II per il magistero sociale della Chiesa di Rimini.

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!