Covid: proposta per una lettura dei decessi del 2020

“Oltre 700 mila morti nel 2020 come successe in piena guerra nel 1944” titolava il sito del Corriere della Sera il 15 dicembre scorso, e in maniera analoga altre testate e agenzie di stampa, riferendo le stime sul numero dei decessi in Italia per l’anno 2020 anticipate dal presidente dell’Istat durante la trasmissione Agorà su Rai 3 la mattina stessa. L’Istat ha, inoltre, rilasciato il 3 dicembre scorso i dati sui decessi avvenuti per qualsiasi causa nel periodo gennaio-settembre del 2020, informando che l’anno sta presentando un eccesso di mortalità del 9% rispetto al valore medio dei decessi dei cinque anni precedenti (gennaio-settembre 2020: 527.888 decessi v. valore medio gennaio-settembre anni 2015-2019: 484.435 decessi). Cioè nei primi nove mesi del 2020 ci sono stati oltre 43 mila decessi in più rispetto al valore medio dei decessi che si è verificato nello stesso periodo degli anni 2015-2019. Dai dati del dipartimento della Protezione civile-Istituto superiore di Sanità si apprende che al 30 settembre 2020 vi erano stati poco meno di 36 mila decessi da Covid-19.

In base al calendario dell’Istat, in data 30 dicembre uscirà un aggiornamento sulla mortalità in Italia che prenderà in considerazione anche i mesi di ottobre e di novembre, e che potrà sicuramente rappresentare una occasione di ulteriore approfondimento.

Ma se si vuole provare a capire l’effettivo impatto dell’onda del Covid-19 sui decessi dell’anno, oltre a confrontare il valore dei decessi dell’anno con la media di quelli degli anni precedenti è lecito e doveroso ampliare il ragionamento e porsi una domanda ulteriore: quanti decessi sarebbe stato possibile aspettarsi in Italia nel 2020, senza l’effetto Covid-19, ma tenendo in considerazione, tra i diversi fattori, l’invecchiamento della popolazione?

Abbiamo provato ad andare al di là dei sensazionalismi tipici di questi tempi; non siamo dei demografi ma, per passione o per professione, di numeri ne maneggiamo e si è utilizzato un approccio basato sul buon senso.

Premessa

Studiare gli effetti di un fenomeno non vuol dire volerne negare l’esistenza ma significa sforzarsi di comprenderlo per la sua reale portata, sgrossando tutto ciò che è di contorno: ogni eventuale accusa di “negazionismo” o “riduzionismo” nei confronti degli autori viene, pertanto, rifiutata fin da subito poiché non corrisponde alle reali motivazioni e finalità di chi scrive. L’intento del contributo non è evidentemente quello di sostituirsi al lavoro degli specialisti ma, piuttosto, quello di incentivare gli studi sul fenomeno, in un clima di dibattito e di confronto, privo di pregiudizi.

Anche per luttuose esperienze subite da persone a noi vicine appare, infatti, chiaro che il Covid-19 sia pericoloso, in modo particolare per le persone di età avanzata e se non trattato in maniera tempestiva e adeguata: è, quindi, indubbiamente auspicabile contenerne il più possibile la diffusione, con misure ispirate da ragionevolezza, coerenza e proporzione.

Le evidenze

Sulla base dei dati pubblicati dall’Istat il 3 dicembre 2020, si sono stimati i decessi che ci saremmo potuti attendere nei primi nove mesi del 2020, partendo da quelli che si sono verificati nello stesso periodo degli anni 2015-2019 in Italia. I dati dei decessi sono suddivisi in 22 fasce d’età (dagli 0 anni ai 100+) e, per ciascuna di queste, è affiancata la popolazione residente al 1° gennaio di ciascun anno. Mettendo in relazione i decessi avvenuti ogni anno con la numerosità della popolazione a inizio anno è possibile ottenere la percentuale “decessi/popolazione residente” degli anni precedenti, a partire dal 2015, per poi applicare tale “percentuale di mortalità”, ottenuta in ciascuna fascia di età, alla popolazione dell’anno 2020 (dati pre-censimento permanente).

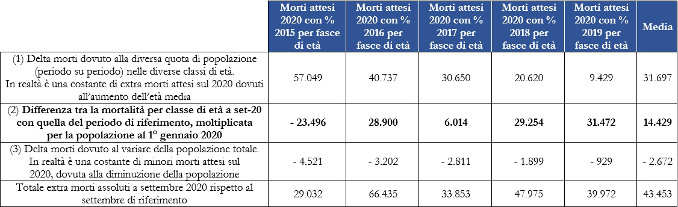

In questo modo è possibile scorporare 3 fenomeni (tabella 1):

- un corposo aumento del numero di decessi dovuto al progressivo invecchiamento della popolazione (cioè l’aumentare numerico, di anno in anno, di persone in età anziana che, fisiologicamente, sono le più colpite dalla mortalità);

- l’insieme dei fenomeni “altri” relativi al variare della mortalità per ogni singola fascia d’età, dovuti alle ragioni più disparate;

- un esiguo calo del numero di decessi dovuto al calo della popolazione a cui assistiamo da qualche anno nel paese.

I dati dei decessi al 30 settembre 2020 sono, in base ai dati attuali rilasciati dall’Istat, 527.888. Se il 2020 avesse avuto lo stesso rapporto percentuale “decessi/popolazione residente”, distribuiti nelle diverse classi di età, degli anni precedenti, si sarebbero verificati i seguenti decessi:

- 496.416 con le percentuali del 2019,

- 498.634 con le percentuali del 2018,

- 521.874 con le percentuali del 2017,

- 498.988 con le percentuali del 2016,

- 551.384 con le percentuali del 2015 (anno che ha presentato una mortalità particolarmente elevata).

Mediando i valori di questi anni si sarebbe, pertanto, potuto riscontrare per i mesi gennaio-settembre dell’anno 2020 circa 513 mila morti rispetto ai 528 mila. Scomponendo i tre fenomeni, in relazione ai numeri di gennaio-settembre, si ottiene:

Se, invece, si applica il valore percentuale medio decessi/popolazione del periodo gennaio-settembre degli ultimi 3, 4 e 5 anni alla popolazione residente al 1° gennaio 2020 si ottiene, rispettivamente, un valore di decessi (per i primi nove mesi dell’anno) di 505.479 (media 2017-2019 su popolazione del 2020), 503.968 (media 2016-2019), 512.995 (media 2015-2019).

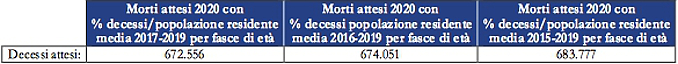

A livello di intero anno (1 gennaio-31 dicembre): proiettando sulla popolazione residente al 1° gennaio 2020 le percentuali medie decessi/popolazione, sempre distribuite per classe di età, degli ultimi 3, 4 e 5 anni ne deriva che per l’intero 2020 ci si sarebbe potuti attendere (tabella 2):

Dati i numeri degli anni precedenti legati ad incidenti stradali con esito letale (circa 285 decessi/mese) e alle morti sul lavoro (circa 80 decessi/mese), non riteniamo che il loro calo dovuto al cosiddetto lockdown abbia avuto un impatto in significativo in relazione al numero totale di decessi.

Per converso, invece, si riconosce che le statistiche e le stime sopra contenute non evidenziano:

- i danni permanenti provocati dal virus su alcune persone che sono guarite;

- i decessi aggiuntivi (pochi o tanti che siano) che il fenomeno Covid-19 avrebbe causato se non fossero state attuate le numerose misure di cautela che spaziano, ad esempio, dalle mascherine al distanziamento, ai gel disinfettanti;

- l’incremento di mortalità (degli scorsi, e anche dei prossimi mesi) per patologie, ad esempio oncologiche e croniche, che non sono state monitorate e “attenzionate” negli scorsi mesi a causa della saturazione degli ospedali dovuta all’ospedalizzazione di pazienti affetti da Covid-19 e a causa del timore dei pazienti di contagiarsi recandosi nelle strutture sanitarie;

- il minor numero di decessi di persone nella fascia di età più giovani rischia di assorbire e nascondere i maggiori morti che si sono verificati tra le fasce più anziane: nel periodo gennaio-settembre 2020 ci sono stati circa 1.500 decessi in meno di persone con età 0-59 anni rispetto a quanto ci si sarebbe potuto aspettare in base alle percentuali medie decessi/popolazione degli ultimi cinque anni, per le singole fasce d’età.

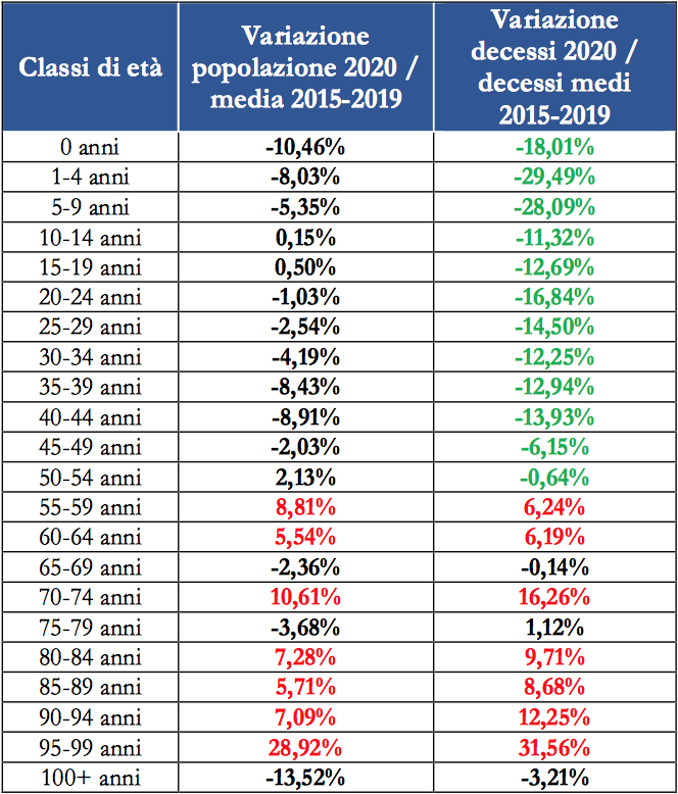

Da un’angolatura diversa possiamo, inoltre, osservare (tabella 3) la variazione percentuale della popolazione al 1° gennaio 2020 (suddivisa per fasce di età) rispetto al valore medio dei cinque anni precedenti e confrontarla con l’aumento percentuale della mortalità (della rispettiva fascia di età): si riscontra facilmente che le classi di età nelle quali è stato più ingente l’eccesso percentuale di mortalità (rispetto al valore medio dei cinque anni precedenti) sono le stesse che presentano una maggiore crescita percentuale di popolazione rispetto agli anni precedenti, e cioè: 55-59 anni, 60-64, 70-74, 80-84, 85-89, 90-94, 95-99.

Conclusioni

- Il numero dei decessi è alto;

- il numero dei decessi è più basso rispetto a quello che si poteva riscontrare applicando il rapporto percentuale decessi/popolazione residente del 2015, suddivisi per fasce d’età, alla popolazione viva a inizio 2020; i decessi del 2020, invece, sarebbero sostanzialmente in linea con i rapporti percentuali del 2017;

- i circa 36 mila decessi da Covid-19 year to date pubblicati al 30 settembre dal dipartimento della Protezione civile-Istituto superiore di Sanità, così come i circa 74 mila decessi con i quali è realistico che si concluderà il 2020 non vanno intensi tutti come “decessi aggiuntivi”: possiamo ragionevolmente attenderci che una parte consistente di questi avrebbe avuto comunque luogo.

Mettendo in fila i numeri:

- il valore medio dei decessi annuali degli anni 2015-2019 dichiarato dall’Istat è di oltre 645 mila;

- il numero dei decessi complessivi stimati dall’Istat per l’anno 2020 è 700 mila;

- il numero dei decessi Covid per l’anno 2020 sarà intorno ai 74 mila;

- il numero stimato di decessi per il 2020, al netto dei decessi Covid-19, ammonterebbe quindi a 626 mila (700 mila meno 74 mila).

È realistico pensare che un 2020 senza pandemia avrebbe potuto presentare 19 mila decessi in meno (645 mila meno 626 mila) rispetto al valore medio dei cinque anni precedenti? Almeno tre motivi depongono a sfavore di questa ipotesi:

- aumenta il numero di anziani (nel 2020 sono aumentate di 300 mila le persone con almeno 80 anni di età rispetto al valore medio 2015-2019);

- dal 2007 in poi, storicamente, ogni anno ha avuto un numero di decessi sempre superiore rispetto al valore medio dei decessi dei cinque anni precedenti: non si ritiene, pertanto, in virtù di quale elemento il 2020 avrebbe dovuto invertire questa tendenza ultradecennale consolidata;

- è plausibile che un anno preceduto da uno o due anni meno “mortiferi” (come lo sono stati il 2018 e il 2019 rispetto al 2017) sia caratterizzato da una mortalità più elevata ed è ciò che l’Istat, negli Indicatori demografici dell’anno 2015 – che è stato preceduto da due anni più miti – chiamò «posticipo delle morti non avvenute».

Tali considerazioni, si auspica, possono servire per dare una collocazione e una dimensione più corretta ai numeri che si leggono sui giornali.

Inoltre, a nostro avviso, data la natura esponenziale dei fenomeni epidemiologici, le evidenze numeriche non comportano automaticamente che il numero di giorni di cosiddetto lockdown sia stato eccessivo. Si possono piuttosto sollevare perplessità sul tenore di logica e coerenza di alcune delle misure intraprese dal governo su indicazione del Comitato tecnico scientifico, misure che sono state spesso altalenanti e intermittenti e con una ratio non immediatamente intelligibile. Una critica strutturale alle politiche coatte di confinamento e di sospensione dei diritti costituzionali potrà essere eventualmente mossa partendo da considerazioni di ordine filosofico, politico, giuridico ed economico.

È certo, piuttosto, che un confronto tra il numero dei decessi assoluti del 1944 (nell’ultima fase della Seconda Guerra mondiale) e i morti del 2020 sia un’assurdità perché non tiene conto della diversa numerosità della popolazione: se nel ’44 la popolazione era di circa 45 milioni di abitanti, nel 2020 è 60 milioni. Inoltre, oggi, la popolazione italiana ha una componente molto maggiore di anziani e questo determina, fisiologicamente, un aumento del numero dei decessi. Purtroppo, già nel 2015 e 2017 i decessi annui hanno sfiorato la quota dei 660 mila. Pandemia o meno, per i prossimi anni questi numeri sono destinati a salire ulteriormente (proprio per l’aumento del numero delle persone in età anziana), tant’è che l’Istat, nelle sue previsioni demografiche pubblicate nel 2018 (e che arrivano fino al 2065), ha stimato che i decessi annuali in Italia cresceranno, di anno in anno, fino al 2058, potendo spingersi fino a quota 850-890 mila.

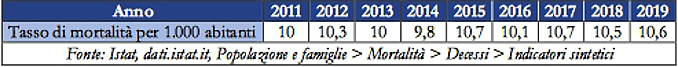

Per inquadrare in maniera più completa la situazione del paese, dal versante reciproco a quello della mortalità, cioè dal lato della natalità, si rileva che non aver incentivato o aver ostacolato la scelta di “fare figli” (ad esempio con inconsistenti politiche fiscali a favore delle famiglie giovani) non ha fatto altro se non determinare che la popolazione risulti mediamente più vecchia: un minor numero di nati ieri vuol dire meno giovani oggi e domani, e determina un maggior peso percentuale degli anziani sulla popolazione totale. In tal modo è inevitabile che aumenti il tasso di mortalità della popolazione, come sta effettivamente succedendo nel paese da un decennio (tabella 4):

Dai dati rilasciati dal censimento permanente apprendiamo che in meno di vent’anni (2002-2020) il numero di persone con almeno 75 anni è aumentato di 2,1 milioni (da 4,9 a 7 milioni) e rappresenta ora il 12% della popolazione residente: è, invero, una buona notizia perché vuol dire che in Italia non si muore giovani e che l’aspettativa di vita aumenta. Ma l’effetto dell’aumento della popolazione anziana unito a un sistema sanitario che non sta al passo con le mutate componenti anagrafiche della popolazione rischia di far diventare “sistemico” un tasso di mortalità sempre più elevato.

Se questo trend di crescita della mortalità può anche portare, per i cinici, un qualche vantaggio in termini di bilancio agli enti che erogano il trattamento pensionistico ai “nonni”, tale fenomeno ferisce, invece, grandemente la nostra generazione e quella dei nostri figli, che di quei nonni siamo i figli e i nipoti, e ben sappiamo il valore e la preziosità della componente anziana della popolazione, che è, innanzitutto, una insostituibile ricchezza dal punto di vista della memoria storica, per la conservazione delle tradizioni e per la loro consegna alle generazioni future. Essi, inoltre, rappresentano un insostituibile strumento di “welfare famigliare” (spesso in termini di tempo messo a disposizione per la cura dei nipoti, altre volte come sostegno in termini economici) nei confronti delle nuove famiglie con figli piccoli, welfare la cui scomparsa non farà altro che determinare un ulteriore aggravio – sotto molteplici punti di vista – nei confronti dei giovani genitori.

Riteniamo di conseguenza decisamente urgente che, quando in sede istituzionale vengono decise le ripartizioni delle spese dello Stato, si tenga conto delle necessità reali del sistema sanitario, nella certezza matematica che, aumentando il numero di anziani, aumenterà anche quello di coloro che necessitano delle cure. In caso contrario, cioè nel caso in cui si decida di non sostenere con investimenti adeguati un miglioramento globale delle capacità del sistema sanitario di curare le persone più fragili, sarà chiaro che una scelta – anche se omissiva – è già stata fatta.

Quando in questi giorni leggiamo di percentuali e di dati, pur ben consapevoli del peso del Covid-19, facciamo in modo di non dimenticare le scelte e le omissioni, con le relative conseguenze, che i “decisori” del nostro paese hanno compiuto in passato e che stanno portando avanti nel tempo presente.

***

Sugli autori di questo articolo:

Gabriele Marasti, nato Modena nel 1986, laureato in Economia politica, già analista/controller, attualmente si occupa di sviluppo e coordinamento commerciale.

Giovanni Maria Leotta, nato a Torino nel 1983, laureato in Giurisprudenza, è dipendente dell’amministrazione universitaria. Ha conseguito un master di II livello presso Politecnico di Milano in Data Protection (2020). I contenuti dell’articolo sono a titolo esclusivamente personale e non impegnano in alcun modo l’amministrazione di appartenenza.

Per trasparenza, i dati e i calcoli da cui risultano le tabelle e le riflessioni sopra proposte possono essere richiesti scrivendo all’indirizzo [email protected].

Foto Ansa

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!