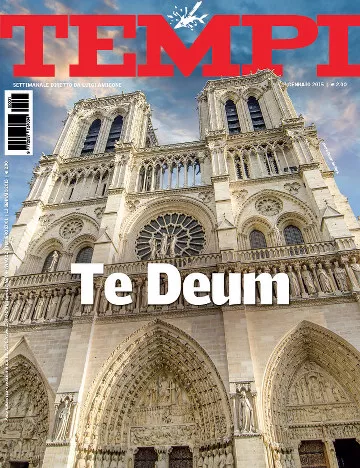

Te Deum laudamus anche per l’ablativo assoluto

Questo articolo è tratto dal numero di Tempi in edicola a partire dal 31 dicembre (vai alla pagina degli abbonamenti), che è l’ultimo numero del 2015 e secondo tradizione è dedicato ai “Te Deum”, i ringraziamenti per l’anno appena trascorso. Nel “Te Deum” 2015 Tempi ospita, tra gli altri, i contributi di Antonia Arslan, Sinisa Mihajlovic, Luigi Brugnaro, Marina Terragni, Totò Cuffaro, Gilberto Cavallini, Luigi Negri, Costanza Miriano, Mario Adinolfi, Marina Corradi, Roberto Perrone, Renato Farina.

Laureato in filosofia, Vittorio Robiati Bendaud coordina il Tribunale rabbinico del Centro Nord Italia, presieduto dal rabbino Giuseppe Laras di cui è collaboratore. È impegnato a più livelli nel dialogo ebraico-cristiano e collabora con alcune riviste, quotidiani e case editrici.

Vi è nella liturgia e nella prassi dell’ebraismo una benedizione molto amata che è forse accostabile al Te Deum e al suo significato. Si tratta della benedizione di Shehekheyanu, recitante: «Benedetto sei Tu, o Signore, Nostro Dio, Re dell’universo, che ci hai fatto vivere, ci hai sostenuti e ci hai fatti giungere a questo momento». Le norme riguardanti questa benedizione prevedono che sia recitata, ad esempio, per l’acquisto di vestiti nuovi o di cose che danno gioia, per l’arrivo di una notizia lieta o quando si incontra un caro amico o un parente stretto che non si vede da molto tempo, oppure annualmente al ricorrere di alcune solennità ebraiche. Recentemente la più vibrante e commovente recitazione pubblica di questa benedizione credo sia stata quella scandita, con voce rotta dall’emozione, dal rabbino Fishman alla proclamazione della nascita dello Stato di Israele la sera del 14 maggio 1948.

È certamente cosa nuova e gradita per me condividere con Tempi questo Te Deum.

Vorrei premettere che non è sempre facile ringraziare. In particolare, non è sempre facile ringraziare Dio. Spesso riteniamo di aver diritto a ciò che abbiamo, siano beni economici, materiali, fisici, spirituali o culturali. E che sia un dovere da parte della società, e ancor più di Dio, benedirci con tali beni. Spesso ci crediamo onnipotenti; ringraziare, al contrario, significa ammettere il limite, l’incompletezza, la dipendenza. Questo, specie oggi, disorienta e può persino infastidire. Ringraziare per il tempo concesso e per il singolo giorno accordato, inoltre, in una società di ego ipertrofici come la nostra, significa proclamare la signoria di Dio, ridimensionandoci. Anche questo può risultare scomodo. Infine, l’individuazione, nelle settimane dell’anno, di fatti concreti nella nostra vita per cui ringraziare Dio può risentire di eccessi di intimismo oppure, al contrario, di una sorta di “depressione spirituale”, per cui non riusciamo a intravedere nulla di positivo che possa valere un sincero “grazie”.

L’italiano, rigore e trasgressione

Ecco perché è preziosa la lezione che entrambe le nostre tradizioni religiose offrono nel fissare tempi e modalità precisi per la recita del Te Deum o di Shehekheyanu: bisogna fugare le tentazioni spirituali sia dell’anima sazia sia dell’anima depressa.

Devo ringraziare Dio per le persone che quest’anno ho incontrato e conosciuto, come pure per aver avuto il privilegio di essere stato accompagnato da vecchie amicizie anche nel corso del 2015. Milano, Tel Aviv, Gerusalemme, New York, Padova, Ferrara sono state per me quest’anno città molto care, perché cari sono gli amici che vi abitano.

Te Deum, infine, per quella lingua che è la mia lingua madre, l’italiano. Anche questo è un dono non da poco, con una sua precisa lezione.

La nostra è una lingua per certi versi barocca. L’ordine delle parole nella frase è libero, affidato alla genialità espressiva del parlante e dello scrivente, pronto a flettersi pur di dar vita a ciò che si vuole comunicare. Questo è impensabile in altri universi linguistici. Per converso, la grammatica italiana è severa, complessa, ricca di eccezioni. Tutti, parlando e scrivendo, esperiamo quotidianamente la tensione creativa tra rigore e fantasia, tra regola e deroga, tra perfezione e trasgressione, tra logica e incongruenza. E funziona!

Azzardando, potremmo dire che l’italiano esprime bene la tensione e l’accordo, in termini biblici, tra mishpàth (diritto), tzedaqah (equità) e chèsed (amore), evitando smarrimenti nelle tentazioni opposte del legalismo e dell’emotivismo spiritualista, indulgente e narcisista.

Non muri né ponti ma porte

Non muri né ponti ma porte

Questa tensione è dinamica e non statica. Ideologia e utopia sono, invece, pensieri statici. La Bibbia, come la lingua italiana e la sua grammatica, ama la creatività e il dinamismo. Ne consegue che, ad esempio, il locus classicus adottato dalla Bibbia per descrivere i turbolenti rapporti tra il sé e l’altro da sé, tra il residente e lo straniero, tra io e tu, tra identità e alterità, non sia né quello dei ponti né quello dei muri con la bieca retorica ideologica di entrambi, ma la porta, figura della dinamicità e non della fissità. La porta, infatti, può essere all’occorrenza chiusa o aperta, disserrata o sprangata, accostata o socchiusa, spalancata o sbattuta. L’esistenza, cioè, richiede un sapiente e difficile dinamismo morale, religioso e culturale.

Nel testo latino del Te Deum ho incontrato l’espressione devicto mortis aculeo, ossia “spezzato il pungiglione della morte”. In latino questo è un ablativo assoluto, un geniale e raffinato costrutto logico capace di esprimere, con eleganza ed eccezionale capacità di sintesi, molteplici significati: temporali e causali, ma anche concessivi e condizionali. Per i letterati è una vera e propria goduria. Per noi, forse, è una riflessione ulteriore sulla preziosità delle regole, incluse quelle di convivenza civile e religiosa, che non sono esanimi e fredde, bensì richiedono, come quelle grammaticali, rigore e intuizione, concretezza e sedimentazione, intelligenza ed elasticità.

Te Deum quindi anche per l’ablativo assoluto e per la mia cara e inflessibile professoressa di latino del liceo che me lo ha fatto gustare.

Foto sinagoga di Milano da Shutterstock

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!