Sudafrica, guerra di potere all’ombra di Cina e America. E alla faccia di Mandela

Da Stellenbosch (Sudafrica) – Senegal, Tanzania e poi giù fino al punto più meridionale del Continente nero, il Sudafrica: una rotta singolare quella del viaggio di Barack Obama in Africa, dal 26 giugno al 3 luglio. Tanto che il Daily Maverick, uno dei migliori siti d’informazione della Rainbow Nation, si è sentito di ironizzare: «Non si capisce se il presidente americano abbia incluso il Sudafrica nell’itinerario per via dell’importanza politica ed economica del paese nel continente o perché Charlize Theron, recentemente, si era offerta di fargli da guida». Al di là dell’ironia, la risposta è complessa e investe ragioni strategiche che vanno dall’economia alla finanza, fino alla politica. Obama torna in Africa a tre anni di distanza dal viaggio compiuto durante il suo primo mandato: era il 2009 e allora il tour presidenziale era passato da Egitto e Senegal. Dalla Casa Bianca fanno sapere che l’obiettivo è quello di «rafforzare i profondi e crescenti legami con i paesi dell’Africa subsahariana».

La Guerra fredda non c’è più, sparita con le ideologie, ma blocco orientale e occidentale si contendono il dominio delle economie del mondo in via di sviluppo. E il Sudafrica è il paese più appetibile nel continente africano: fra i pochi a non essere destabilizzato da alcuna guerra civile, è anche uno dei più ricchi di materie prime pregiate – nel 2012 il valore stimato delle riserve minerali era di 2,5 trilioni di dollari – e per di più con un’ampia propensione al consumo da parte della maggioranza della popolazione, povera ma disposta a dilapidare la paga settimanale non appena intascata. Il venerdì pomeriggio è uno sciamare di neri ben vestiti e festanti fuori dalle rivendite nelle township e soprattutto dentro i grandi supermercati – per lo più nord europei come la catena Spar –, ma la coda si allunga inaspettatamente anche fuori dalla miriade di piccoli e grandi negozi gestiti da cinesi, che nelle aree rurali stanno velocemente conquistando il monopolio dei “superette”, le drogherie che vendono di tutto nel mezzo del nulla.

Nelle città aprono cattedrali del consumismo: in due anni solo a Città del Capo sono stati aperti tre mega store cinesi: migliaia di metri quadrati dove è possibile trovare ogni tipo di merce a basso prezzo – dai biberon ai vestiti all’arredamento – tassativamente prodotti nelle fabbriche cinesi. Nel settore del commercio, nel frattempo, nonostante le iniziali barricate dei venditori al dettaglio locali, ha fatto breccia anche WalMart, il gigante americano della distribuzione. Il volume dei rapporti commerciali tra Stati Uniti e Sudafrica è pari a 22 miliardi di dollari. Il paese è il principale importatore di prodotti americani nel continente. Ma negli ultimi sei anni gli investimenti cinesi in Sudafrica sono cresciuti del 400 per cento e il valore degli scambi tra i due paesi è esploso, arrivando a toccare nel 2012 quota 60 miliardi di dollari.

Zuma e il calo dei consensi

Ancora più che nell’agricoltura – terreno di conquista nel resto del continente ma qui ancora in mano ai farmer bianchi – l’ombra del Dragone si allunga sulle estrazioni minerarie, sul tessile, sulla produzione di energia e sulle ferrovie. Un’invasione benedetta da Jacob Zuma, presidente del Sudafrica fino all’anno prossimo, quando alle presidenziali potrebbe perfino non essere ricandidato dal suo African national congress (Anc), il partito che una volta fu di Nelson Mandela. Il confronto con il leader della lotta all’Apartheid è perdente, esattamente come lo sono state le elezioni amministrative degli ultimi anni: un calo di consensi che sembra destinato a non arrestarsi anche alle presidenziali. Zuma è poco amato anche tra i neri che lo accusano di aver pensato solo ad arricchirsi: addirittura stanno iniziando a pensare, e pure a dirlo ad alta voce, di non votare più Anc – che per loro rimane “il partito di Mandela” –, e di girare le loro preferenze alla Democratic Alliance, il principale partito di opposizione. Inoltre, al Congresso di dicembre – dove le sgargianti magliette rosse dei militanti erano made in China – è stato nominato suo vice Cyril Ramaphosa, braccio destro di Nelson Mandela nelle trattative con gli Afrikaner per l’uscita dall’era dell’Apartheid, prima ancora fondatore del principale sindacato dei minatori, il Num, e infine uno dei più ricchi businessman sudafricani, con quote anche nella Lonmin, la multinazionale inglese proprietaria delle miniere diventate tristemente famose per la strage di lavoratori dell’agosto scorso.

In una conversazione tra l’ambasciatore americano e quello di Israele, resa pubblica da Wikileaks, alla domanda su chi fosse il politico sudafricano più affidabile, date le difficili relazioni tra i paesi, il nome fu proprio quello di Cyril Ramaphosa. Non è un caso che il New York Times nel gennaio scorso abbia pubblicato un lunghissimo articolo che già nel titolo si chiedeva proprio se fosse lui “il miglior leader che il Sudafrica non ha ancora avuto?”. Ovviamente sempre e solo dopo Mandela.

«Il concorrente senza morale»

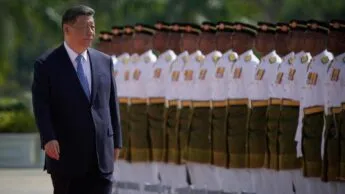

Ramaphosa piace alla gente che piace ed è da mesi che i principali osservatori economici e politici lo indicano quale futuro presidente. Zuma vanta più di 700 denunce per corruzione e l’ultimo grosso scandalo per il quale è sotto indagine riguarda i 250 milioni di euro di soldi pubblici che avrebbe speso per ristrutturare una delle sue residenze, Nkandla. «Intervento necessario per ragioni di sicurezza», ha spiegato più volte il suo portavoce. Il procuratore Thuli Madonsela dovrà indagare anche sulla notizia diffusa dal Mail&Guardian durante il vertice dei Brics a Durban dello scorso aprile, circa la costruzione di una residenza anche per il neo presidente cinese, Xi Jinping.

Altro strano incrocio al vaglio della magistratura è quello tra uno dei figli di Zuma, Duduzane, con i miliardari indiani Gupta e la China Railways Construction che ha vinto un appalto pubblico di 500 miliardi di rand sudafricani, più o meno 500 milioni di euro, per ammodernare e costruire ex novo gli scambi ferroviari nel Gauteng: i treni, costruiti in Cina, sono fondamentali per il trasporto dei minerali estratti nel nord del Sudafrica. Anche in questo settore la presenza cinese è cresciuta senza sosta, con un aumento di quote azionarie e con numeri da record come il 47 per cento dell’export di ferro grezzo sudafricano. Ad agosto dell’anno scorso, Hillary Clinton durante la sua visita ufficiale alla nazione, sbottò in una poco diplomatica accusa alla Cina, definendola «il concorrente più aggressivo e senza morale».

Nuova politica energetica

Il segretario di Stato americano andò, naturalmente, a incontrare Nelson Mandela. Fu un incontro fotografatissimo, ma il cuore della trasferta era il supporto alle più importanti aziende americane in Sudafrica, dalla Boeing a FedEx, Walmart, Chevron. C’era anche il rappresentante della Symbion che a febbraio ha acquistato il 75 per cento di EJ Power, contractor della trasmissione e distribuzione di energia, oggi uno dei settori più critici e più interessanti del Sudafrica. All’inizio di questo inverno, infatti, la società elettrica Eskom ha lanciato un appello chiedendo una riduzione dei consumi di almeno il 10 per cento: la prima settimana di giugno, sotto la perturbazione proveniente dal Polo Sud, si era arrivati a grattare le riserve energetiche. Uno dei segni del fallimento delle politiche economiche post-Mandela, se si pensa che negli anni Ottanta il Sudafrica esportava energia e nel 1990 produceva più del 60 per cento del totale generato nel continente africano. In piena emergenza, il settore della produzione energetica – e la fornitura alla maggioranza della popolazione – è il nuovo campo di conquista: aziende da tutto il mondo, italiane comprese, stanno partecipando alla costruzione di una rete di energia pulita attraverso lo sfruttamento di sole e vento. Il piano costerà alla fine 5 miliardi e mezzo di dollari e aiuterà il Sudafrica a scendere dai primi posti della classifica dei maggiori produttori di gas a effetto serra del pianeta.

Sull’altro fronte entro il 2030 verranno costruite sei nuove centrali nucleari: la prima – parte dell’appalto da 10 milioni di euro – è stata assegnata in questi giorni a una azienda sudafricana con partecipazione francese nel capitale societario. In lizza per gli altri impianti ci sono ovviamente Cina, Stati Uniti e Giappone assieme, Sud Corea e Russia. Putin e Zuma hanno stretto negli ultimi anni una decina di accordi in vari settori, dall’educazione alla pesca, dall’energia ai trasporti. Le simpatie del presidente sudafricano per il blocco orientale – comunista, si sarebbe detto una volta – sono evidenti. Per questo l’arrivo di Obama in questa fase non può che essere letto con la lente della geopolitica 2.0. Il che include anche che il presidente di turno dell’Unione africana è sudafricano, anzi, è l’ex moglie di Zuma, Nkosazana Dlamini-Zuma.

E se le ricchezze finiscono?

È articolato il quadro che ritrae la vera partita che si sta giocando e che si giocherà in Sudafrica da qui all’anno prossimo, quando si celebreranno le presidenziali nel pieno dei festeggiamenti del ventesimo anniversario delle prime elezioni democratiche segnate dalla vittoria di Nelson Mandela. La sua immagine è un’icona venerata, come si fa con i santi, e mai come in questo momento strattonata dai partiti che se ne contendono l’eredità o bistrattata da quelli che ora lo accusano di essere stato troppo buono con i bianchi mentre la maggioranza della popolazione – quei neri liberati vent’anni prima – si sente tradita e abbandonata. Tra di loro la disoccupazione è al 45 per cento, l’aspettativa di vita è scesa a 53 anni, la quotidianità nelle distese di baracche che si allargano a macchia d’olio è sempre più pericolosa, si stanno anche riaccendono le proteste di minatori e agricoltori contro le paghe da fame, la povertà dilagante e per la stragrande maggioranza degli studenti, a cui mancano aule e insegnanti capaci, il futuro non si preannuncia migliore. Osservando le “rivolte” del nord Africa la domanda che pone ora il locale analista economico Moeletsi Mbeki è: a quando in Sudafrica? La risposta che dà è precisa: nel 2020, anno in cui la Cina ha fissato la fine dello sfruttamento delle ricchezze minerarie e degli investimenti nel paese. A meno che non si cambi rotta. E forse è proprio questo l’intento della visita in Sudafrica del presidente americano.

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!