Sono emarginati e malati di mente, ma la loro arte è più profonda della «presuntuosa nullità postmoderna»

«A chiunque abbia visitato i padiglioni dell’ultima Biennale di Venezia (2013) nella quale per la prima volta venivano mostrate con una certa ampiezza le opere cosiddette “brut” o “outsider” (eseguite cioè da malati di mente e da emarginati); a chiunque l’abbia visitata, intendo, con gli occhi per vedere e il cuore per comprendere, sarà apparso chiaro fin da subito da che parte stava la follia. Da un lato pochi uomini visionari, autentici creatori; uomini che forse hanno intravisto il mondo nella sua insostenibile nudità, oltre le nebbie della coscienza, e le cui opere pertanto ai nostri occhi rivestono un carattere quasi sacro. Dall’altro, la vecchia e pletorica accademia postmoderna, vale a dire l’arte del nostro tempo, quella che ci siamo meritati; l’arte che esprime compiutamente, nella sua presuntuosa nullità, la più distruttiva civiltà che sia mai apparsa sul pianeta».

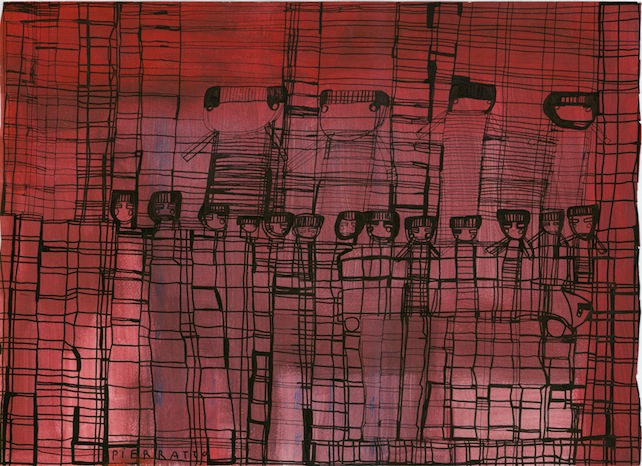

Inizia così l’avvincente saggio di Francesco Porzio, storico dell’arte e docente all’Accademia di Brera, pubblicato in occasione della collettiva “Fuori Campo. Artisti outsider a Milano”, da poco terminata alla Galleria Isarte di Milano (corso Garibaldi 2). Diretta da Isabella Tribolati la galleria è stata la prima a Milano a indagare in modo scientifico il campo dell’Outsider Art. Dopo la personale del panettiere siciliano Umberto Gervasi (classe 1939), formidabile scultore di terrecotte, Isarte ha presentato, in collaborazione con la galleria Rizomi-Art Brut di Torino, una cinquantina di artisti di epoca e provenienza differenti. Alcuni autori sono già molto noti, come Marco Raugei e Paul Duhem, o addirittura considerati fra i maggiori outsiders del Novecento come Carlo Zinelli, altri si sono imposti soltanto negli ultimi anni all’attenzione dei collezionisti, come Giovanni Bosco, Maria Concetta Cassara, Jill Gallieni, l’americano Donald Mitchell, lo svizzero François Bourland, Gianluca Pirrotta e Curzio Di Giovanni. Una novità assoluta sono poi i disegni inediti di Ugolina Valeri, eseguiti fra il 1964 il 1967 nell’ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano.

Gli artisti chiamati outsiders hanno tutti alle spalle una storia molto personale. Con questo termine infatti si indicano persone che, per le vicende di vita più diverse, si formano e lavorano al di fuori del circuito ufficiale dell’arte e che spesso, proprio per questo motivo, sono portatori di intuizioni e di valori estetici originali. Il primo a teorizzare e introdurre in Occidente il concetto di Art Brut (o grezza) fu l’artista francese Jean Dubuffet (1901-1985), che durante la sua vita collezionò numerose opere di artisti irregolari o borderline, confluite poi nel primo nucleo del Museo dell’Art Brut di Losanna, nato nel 1976.

Dagli anni Novanta

Dagli anni Novanta

Si tratta di una produzione artistica che, anche a causa della crescente insoddisfazione nei confronti dell’arte contemporanea, attira sempre più pubblico e critica e ha scambi internazionali molto vivaci. Non a caso, sempre a Milano, si è da poco inaugurato un nuovo spazio espositivo, la Galleria Maroncelli 12 (via Maroncelli 12) diretta da Antonia Jacchia, che si propone di esplorare il mondo dell’Outsider Art ancora poco conosciuto in Italia. Fino al 4 luglio, perciò, è in corso la personale Marie-Claire Guyot. L’opera segreta, dedicata alla celebre artista irregolare francese (1937-1991). Esposti sono una trentina di suoi lavori tra oli, pastelli e sculture, realizzati tra il 1970 e la fine degli anni Ottanta. Parte delle sue opere sono oggi nella collezione permanente della Création Franche, il museo di Art Brut di Bégles (in Aquitania), a sud di Bordeaux, mentre altri lavori sono conservati nel neonato MAImuseo di Sospiro, a pochi chilometri da Cremona.

Gli outsider non ricevono una particolare formazione artistica, ma creano a partire da una necessità interiore: pittura d’istinto dunque; opere che dialogano con l’inconscio. È un filone di ricerca che in Italia ha mosso i primi passi negli anni Novanta, ma che all’estero era già noto alla fine dei Cinquanta, grazie allo psichiatra Leo Navratil (1921-2006) e alla sua attività nella clinica psichiatrica Maria Gugging, alle porte di Vienna, dove nel 1981 si inaugurò il primo Centro di Arte e Psicoterapia.

Ma perché l’arte dei matti ci commuove ancora, mentre quella dei sani contemporanei, portata in palmo di mano dallo star system, è sempre più lontana dalla gente comune? Forse perché nella pazzia dei primi brucia un fuoco vitale, trapela qualcosa di mistico allo stato selvaggio, mentre nella normalità dei secondi si avverte qualcosa che ammorba?

Chi mi rivelerà a me stesso?

L’arte delle avanguardie del Novecento fu un lungo grido di dolore, tradotto dai più grandi artisti del cosiddetto secolo breve come una frattura, l’esito della lotta dell’uomo contro Dio, contro la natura e contro il proprio corpo. In un certo senso l’arte moderna espresse l’alienazione di una generazione. Fu lo struggente racconto di un appuntamento con qualcuno che era vitale incontrare, ma del quale non si conosceva più il nome.

E oggi? Chi mi rivelerà a me stesso? Chi mi aiuterà a ricostruire l’umano, con la sua presenza umana? Non certo chi crea costose scempiaggini come scheletri di plastica grigia; alberi e sgabelli che pendono dal soffitto; letti sfatti, mucchi di detriti o pupazzi di stoffa. Inariditi nell’animo, consacrati al profitto, gli intellettuali organici degli anni Duemila tentano invano di assumere il procedimento artistico come un valore in sé, reiterandolo in modo ossessivo. In tal modo esso si riduce a una pratica superstiziosa, in cui il trauma da esorcizzare è l’assenza di creatività.

«Quanto alla critica – prosegue Porzio – è inutile parlarne perché, se mai è realmente esistita – voglio dire, se mai ha potuto fare qualcosa di meglio dei poeti e degli artisti stessi – essa è già scomparsa da un pezzo, non esiste più. Ormai tutti hanno capito che il critico non ha nessun interesse a distinguere (ingenuamente, una volta si diceva: dal greco krino, scelgo, separo…), e forse neppure a pensare, avendo egli assunto – con l’aria distratta del killer – la precisa funzione di favorire un circuito commerciale».

Invece quella degli artisti grezzi e “fuori campo”, pur essendo arte a tutti gli effetti, è cosa radicalmente diversa; appartiene, in ogni senso, alla natura sacra dei medicamenti. Peccato che all’ultima Biennale di Venezia il loro modo di esprimersi sia stato presentato come una scelta fra le tante. «E invece andava contrapposto all’accademia contemporanea come alla malattia si contrappone un vaccino – insiste Porzio – semplicemente perché non è il frutto di una scelta possibile, ma di una scelta necessaria, e questo dettaglio fa una differenza enorme».

Invece quella degli artisti grezzi e “fuori campo”, pur essendo arte a tutti gli effetti, è cosa radicalmente diversa; appartiene, in ogni senso, alla natura sacra dei medicamenti. Peccato che all’ultima Biennale di Venezia il loro modo di esprimersi sia stato presentato come una scelta fra le tante. «E invece andava contrapposto all’accademia contemporanea come alla malattia si contrappone un vaccino – insiste Porzio – semplicemente perché non è il frutto di una scelta possibile, ma di una scelta necessaria, e questo dettaglio fa una differenza enorme».

Alcuni ritengono che, per via della natura particolare degli autori, l’opera d’arte brut sia un’opera “chiusa”, cioè che «non possa essere letta significativamente da nessuno», o tutt’al più da pochissimi. «Al contrario – replica Porzio – ho l’impressione che nella maggior parte di queste opere vi sia una speciale capacità di rendere significative le immagini, proprio perché viene loro affidato un senso ultimo e necessario – in molti casi, disperato – irriducibile ad altri modi di comunicazione; gli psichiatri del resto se ne sono accorti da tempo. Se le opere brut fossero davvero “chiuse”, incapaci di esprimere il proprio contenuto attraverso il linguaggio peculiare delle immagini, esse ci apparirebbero appunto insignificanti e non le esporremmo nei musei e nelle mostre. Il fatto che spesso tale contenuto sia oscuro non compromette affatto, ma semmai accresce l’efficacia della metafora visiva, perché la rende destinataria unica del messaggio».

L’Art Brut rivela anche dei meccanismi creativi che aiutano a immaginare una condizione futura. Essa infatti mette in crisi non solo l’idea che l’opera d’arte debba adeguarsi a un linguaggio dominante, ma anche quella, ancora più assurda, che i linguaggi e le tecniche a un certo punto si esauriscano, avendo esplorato tutte le loro possibilità; un’idea che mezzo secolo fa portò a decretare la “morte dell’arte” e che ancora oggi continua a deprimere i giovani artisti e a giustificare la ricerca esasperata del “nuovo”.

«Queste opere andrebbero mostrate nelle scuole – insiste Porzio – per aiutare i ragazzi a disimparare ciò che hanno appreso loro malgrado. Il loro valore propedeutico è enorme. Sperimentare il dolore e l’ansia di liberazione che esse racchiudono, apprezzare come resistono a una caduta o immaginano una salvezza, meravigliarsi della dignità che regalano a un infimo scarto, comprendere infine la difficoltà e insieme la grandezza di questo sforzo, significa costringerci a guardare l’arte oltre ogni astuzia formale e concettuale, con un rispetto e un’attenzione profondi; gli stessi che riserviamo a momenti chiave dell’esistenza come la nascita, l’amore e la morte».

Articoli correlati

1 commento

I commenti sono chiusi.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!

La malattia mentale è emarginata proprio come la disabilità.

Ovviamente non si giustificano maniaci, assassini vari (anche se contro la legge quelli potenti lo sono), ma isolare queste persone è peggio.

E’ più facile integrare un lgbt di uno che ha fatto secca la sua famiglia.