«Si educa bene con quel che si dice, si educa meglio con quel che si fa, si educa ancor meglio con quel che si è»

Pubblichiamo il primo capitolo di Tra i banchi di scuola, il nuovo libro di Giovanni Fighera (Ares/Tempi). Qui la prefazione del direttore di Tempi, Luigi Amicone. Qui l’introduzione di Suor Maria Gloria Riva, monaca dell’adorazione eucaristica.

Pubblichiamo il primo capitolo di Tra i banchi di scuola, il nuovo libro di Giovanni Fighera (Ares/Tempi). Qui la prefazione del direttore di Tempi, Luigi Amicone. Qui l’introduzione di Suor Maria Gloria Riva, monaca dell’adorazione eucaristica.

CAPITOLO I. INCONTRANDO I RAGAZZI

Lo straordinario delle storie ordinarie

Compaiono in questo libro dedicato all’affascinante avventura scolastica alcuni dei tanti incontri avvenuti in questi anni di insegnamento. Questo è il cuore di quei tanti ragazzi che vediamo in giro e che spesso, in maniera frettolosa, giudichiamo vuoti, senza valori, mentre sono pieni di domande e cercano nel mondo che sta loro attorno delle risposte, delle ragioni e delle certezze. Ho mutato il nome dei protagonisti, ma le storie raccontate sono tutte vere.

Stefania mi dice: «Vorrei parlarle. È morta la sorella di una mia cara amica e mi è venuto in mente lei. Le mie compagne non mi avrebbero capito o mi avrebbero preso in giro. La sorella della mia amica è morta di tumore al cervello. Ne ho parlato con mia madre e mi ha detto che è normale che fossi colpita, perché è la prima volta che moriva per me una persona cara. Quando crescerò, poi non sarà più così. A me non va bene questa risposta. Da una settimana io prego, anche se non ho mai avuto molta fede e non ho mai pregato, ultimamente mi sembra che sia l’unica cosa che mi viene da fare e che io possa fare per la ragazza e per i suoi genitori. Vorrei andare a trovarli e stare loro vicino […] Poi, però, ho paura che sia solo un fatto psicologico…».

Erica, invece, racconta: «Se prendo tre debiti, i miei genitori mi tolgono dal gruppo scout. Quest’anno l’esperienza degli scout mi ha dato speranza, mi ha dato la forza per andare avanti, per affrontare le difficoltà della scuola». Per vivere ci vuole una grande speranza. Come si può vivere se vieni privato di ciò che ti dà la speranza nelle tue giornate?

Giorgio scrive: «È difficile spiegarlo, ma ogni studente aspetta il sabato sera per dimenticare e vivere una parentesi extratemporale. Forse è un po’ la malattia di questa generazione, ma il popolo giovanile vive il sabato sera e in settimana sopravvive».

Margherita è, invece, molto colpita dalla notizia che il padre di una sua amica tradisca la moglie: «Non so come spiegarmi. Se hai un modello di uomo che per te è perfetto, che è quello che cercherai nella tua vita e vorresti che il tuo fidanzato fosse come lui, se poi lui si comporta così, oltre che deluderti ti fa pensare che, se era lui l’uomo migliore e ha trattato così sua moglie, allora cosa faranno gli altri? Un papà, poi, non tradisce solo la moglie, ma anche i suoi figli».

Andrea, a pranzo, mi racconta la sua storia. Si è costruito un mondo dorato, una sorta di turris eburnea, costituita dalla lettura e dalla scrittura. Il mondo reale lo interessa poco, l’amore vero probabilmente non esiste. Meglio rimanere nel proprio rifugio piuttosto che essere deluso dalle persone, che, forse, non offrono nulla di più interessante dei libri. Fatica a parlare con i genitori delle sue inquietudini, perché loro – almeno così gli sembra – sanno già la risposta, lui invece è in ricerca.

Serena racconta in una lettera che sta vivendo un periodo difficile, ha terminato una storia sentimentale importante e si è messa con un altro ragazzo, ma non è convinta. Anche l’università, scelta senza molta convinzione, la sta deludendo e ora non sa che cosa fare, vorrebbe allontanarsi da casa, da una famiglia che sa già ciò che lei deve scegliere nella vita. Mi scrive: «Ripenso spesso alle sue lezioni, a quando siamo stati a fare volontariato e a tutti i momenti in cui le sue parole mi hanno toccata dentro lasciandomi tanta speranza e felicità. Mi manca molto tutto questo». Allora la invito a parlare di cosa stia vivendo. Ci incontriamo a pranzo, le faccio presente che tutti noi abbiamo dentro un criterio formidabile per scegliere e per capire se quanto viviamo ci corrisponda: è il cuore con le sue esigenze di felicità, di amore, di bellezza, di giustizia. La ragazza alla fine del pranzo mi ringrazia dicendomi che i suoi amici, anche i più stretti, o i suoi genitori, quando parlavano con lei, sembrava che avessero comunque un secondo fine, perché propendevano per una scelta e avrebbero voluto condizionarla. Ora si sentiva molto fortunata, perché aveva incontrato una persona che le aveva indicato qualcosa d’altro per conoscersi meglio, un criterio che non era fuori di lei, ma che era del tutto inerente alla sua persona. Due anni più tardi, Serena mi chiama e mi confessa con entusiasmo che è cambiata, perché si è convertita. E mi racconta tutta la storia.

Marco mi telefona, dopo anni: «Salve, professore, volevo comunicarle che mi sto laureando. Devo ringraziarla, perché ho compreso che volevo diventare avvocato quando lei mi ha fatto i complimenti per l’interrogazione su Machiavelli dicendomi che avevo il dono della parola e che parlavo bene. Queste parole hanno illuminato il mio cammino. Se realizzerò il mio sogno, lo dovrò in gran parte a lei». Una semplice interrogazione, valutata con un voto più che discreto (sette e mezzo), è diventata la luce che ha illuminato la strada successiva.

Giorgia, una mia ex-studentessa di ventiquattro anni, viene ritrovata morta in un parco di Milano. L’autopsia dà il responso più prevedibile: un fatale cocktail di alcol e droga. Si può morire così giovani di tristezza, nel tentativo di far tacere in ogni modo quell’«abisso di vita» che sentiamo in noi, quell’esigenza di felicità che è quasi insostenibile quando ci si sente da soli?

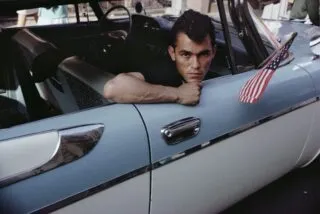

Qualche mese più tardi un altro ex-studente muore in un incidente in moto. Ricordo ancora quando mi disse: «Sa professore, ho visto un film, Notte prima degli esami, che mi ha fatto capire perché valga la pena vivere. Un personaggio del film sostiene che nella vita è importante non quanto troviamo alla fine della strada, cioè il destino, ma l’emozione che abbiamo provato lungo la strada».

Le colpe degli adulti e la sindrome di Peter Pan

Il messaggio di quel film, che ha avuto molto successo presso i giovani, ma soprattutto presso quella generazione di trentenni e quarantenni che vivono il presente rimpiangendo l’adolescenza perduta o forse mai finita, testimonia la cultura di oggi. Non sono tanto importanti la strada e la meta, quanto la suggestione del momento, l’intensità dell’istante slegato completamente dal destino, dal bene, dal compimento.

Vivi l’istante per l’istante, sembra essere l’imperativo di oggi, in un superficiale carpe diem, che sprona in realtà a considerare come momenti forti solo il sabato sera, le feste, la notte, e a considerare di poco conto tutto quanto è ordinario.

La maggior parte degli adulti si chiede che cosa sia successo ai giovani, così cambiati, così irresponsabili, così poco capaci di sopportare la fatica. Vi dirò con tutta onestà che io non mi sento parte di questo gruppo di adulti sempre pronti ad accusare i giovani.

La mia esperienza di insegnante mi ha portato in questi anni a verificare come i giovani, nella maggior parte dei casi, si coinvolgano quando venga fatta loro una proposta forte e vera. Non dobbiamo chiederci che cosa sia successo ai giovani, ma a noi adulti. Non abbiamo più il coraggio del pensiero forte, non facciamo più proposte in cui davvero crediamo. Sant’Ignazio di Antiochia scriveva che «si educa bene con quel che si dice, si educa meglio con quel che si fa, si educa ancor meglio con quel che si è».

L’educatore deve in primo luogo educare sé stesso. Nell’azione educativa ci sono in gioco un maestro, un discepolo e una proposta di interpretazione del reale che il giovane deve poter verificare. Solo attraverso la verifica la persona cresce nell’esperienza. Come può fare esperienza? Confrontando quello che incontra con il proprio cuore, ovvero con la propria esigenza di felicità, di bellezza, di amore. Da questo confronto costante nasce il giudizio, senza il quale non c’è esperienza, né crescita.

La crisi attuale è forse la più grave che abbia vissuto il mondo occidentale, perché l’uomo assiste, dopo aver già visto la perdita di fede nell’aldilà, alla perdita di fede nell’al di qua. In mezzo alla scomparsa dei grandi ideali, trionfa una gaia disperazione. I ragazzi però continuano a cercare dei sogni da realizzare e sono delusi dal cinismo e dallo scetticismo degli adulti.

Alla prova scritta di italiano, durante l’esame di Stato, i ragazzi sono visivamente provati. Come commissario interno e segretario della Commissione, corro avanti e indietro per assolvere ai compiti in un’afosa mattinata. Un commissario esterno ad alta voce, perché anche i ragazzi possano sentire, esclama: «Gli studenti non sanno che gli esami sono solo fatica e sbattimento, nulla più. Li prendono sul serio». Andrea mi guarda con degli occhi che comunicano un chiaro giudizio sull’affermazione di quel docente. Finita la prova, il ragazzo mi aspetta per dirmi che non mi aveva mai visto così provato. Nelle sue parole c’era, però, tutta la sua gratitudine.

Hanno ragione i giovani che vivono con lo slancio di chi affronta la vita senza ancora conoscerla o quegli adulti che sanno già come andrà a finire e che, quindi, non si illudono più? Questa non è una divisione anagrafica, ma di cuore. Ci sono giovani che sono già vecchi, perché sanno già che l’amore vero non esiste o che la vita non riserva troppe sorprese, come ci sono adulti che hanno ancora il cuore aperto alla novità della prima volta. Sempre più si vede l’influenza del cinismo degli adulti sul mondo dei giovani. Sempre più i giovani sembrano avvertire che non ci siano ragioni per cui valga davvero la pena fare fatica e affrontare la realtà ordinaria se non per motivazioni strettamente economiche. La realtà non è più percepita come interessante, gli impegni e le responsabilità vanno evitate, vige la «filosofia dello zaino vuoto» presentata dal protagonista del film Tra le nuvole. «Edonismo» è la parola che meglio descrive ciò che il mondo degli adulti e dei giovani (che ne siano coscienti oppure no) considera come valore. «Edonismo» è la parola che comprende atteggiamenti in apparenza differenti, ma nella sostanza simili, che includono la soddisfazione di piaceri forti e sempre nuovi, la ricerca del benessere, del divertimento spensierato, della recisione di responsabilità troppo onerose o di rapporti che possano presentare dei problemi.

In questa logica di deresponsabilizzazione l’io perde la sua natura di «persona» (bellissimo l’etimo del termine, ovvero «un uomo che risuona ed emerge, fa sentire la sua voce nella trama di rapporti con gli altri»), diventa dapprima «individuo» («uomo che si concepisce viduus, cioè orfano, deprivato della compagnia di altri») e, ben presto, pedina della scacchiera del potere o sistema. L’innato spirito di appartenenza che connota l’uomo lo induce, una volta che vengono meno le appartenenze più autentiche, a identificarsi con i valori veicolati dalla società. L’uomo sostituisce il desiderio infinito che alberga nel suo cuore con una serie di infiniti bisogni indotti. La trasformazione dell’homo religiosus (caratterizzato da legami e da una domanda di senso e di verità») in homo oeconomicus (che pensa solo a soddisfare i bisogni) avviene in modo indolore e gradualmente. Il ragazzo si trova ben presto, senza accorgersene, a cercare quello che cercano tutti, a non sapere ragionare con la propria testa, ad assecondare l’opinione della massa e i bisogni imposti dal sistema. L’io o la coscienza sembrano obnubilati.

Pasolini aveva ragione

In Colloqui con una professoressa Mirella Bocchini racconta che aveva assegnato il tema «Che cosa desidero veramente di più nella vita per me e per gli altri»:

A questo punto accade una scena stranissima: passa un quarto d’ora, passa mezz’ora e nessuno dei presenti riesce a scrivere una riga, neppure una riga dell’indice o della scaletta, che già avevano imparato a elaborare […]. Alcune ragazze e qualche ragazzo cominciano a rivolgersi disperati verso di me, dicendo che non gli veniva in mente niente, che non riuscivano a trovare niente, e alcuni iniziano a lamentarsi che il tema «è troppo difficile». […] Due o tre ragazze […] di botto prorompono ad alta voce: «È vero!». «Mi sembra impossibile! Non sono capace di capire cosa desidero davvero, proprio per me!». «Ma noi allora cosa siamo? Come siamo ridotti?».

Sentiamo come Pasolini in un articolo di giornale, che sarebbe stato poi raccolto in Scritti corsari, descrive il centralismo odierno del potere che mira a soffocare ogni forma di desiderio autentico:

Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei consumi. Il fascismo proponeva un modello, reazionario e monumentale, che però restava lettera morta. Le varie culture particolari (contadine, sottoproletarie, operaie) continuavano a uniformarsi ai loro antichi modelli: la repressione si limitava a ottenere la loro adesione a parole. Oggi al contrario l’adesione ai modelli imposti dal Centro è totale e incondizionata. I modelli culturali reali sono rinnegati. L’abiura è compiuta. Si può dunque affermare che la «tolleranza» della ideologia edonistica, voluta dal nuovo potere, è la peggiore delle repressioni della storia umana […]. Il Centro […] ha cominciato un’opera di omologazione distruttrice di ogni autenticità e concretezza.

Sono stati imposti nuovi modelli. Il sistema non vuole più solo creare un «uomo che consuma», ma «pretende che non siano concepite altre ideologie che quella del consumo». La religione, afferma Pasolini, è l’unico fenomeno che può essere concorrente e opporsi all’«edonismo di massa».

Come concorrente il nuovo potere già da qualche anno ha cominciato a liquidarlo.[…] Non c’è infatti niente di religioso nel modello del Giovane Uomo e della Giovane Donna proposti e imposti dalla televisione. Essi sono due persone che avvalorano la vita solo attraverso i suoi Beni di consumo (e, s’intende, vanno ancora a messa la domenica: in macchina).

Vàclav Havel, drammaturgo, Presidente della Cecoslovacchia prima e della Repubblica Ceca ha scritto:

Tutti siamo complici della situazione […] permettendo con la nostra demoralizzazione il consolidamento del sistema. Tutti siamo responsabili (anche se naturalmente in misura diversa) del funzionamento del meccanismo totalitario. Nessuno è solo vittima, tutti contemporaneamente ne prendiamo parte (da Il potere dei senza potere).

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!