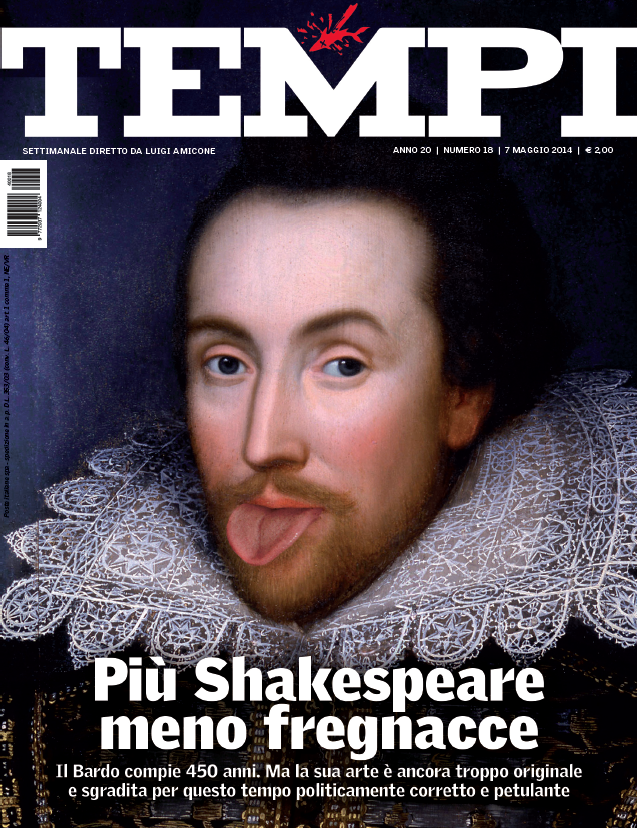

Shakespeare compie 450 anni, ma è ancora troppo “nuovo” per il nostro tempo politicamente corretto

È iniziato, nei paesi anglosassoni ma non solo, il biennio shakespeariano. Mentre, infatti, lo scorso 23 aprile è stato il 450esimo anniversario della (possibile) nascita, il medesimo giorno del 2016 segnerà il quattrocentesimo della morte. Perché, verosimilmente, William Shakespeare nacque e morì nello stesso giorno, che è poi anche la festa di san Giorgio, patrono d’Inghilterra. Evidentemente il suo destino di poeta nazionale era già scritto nei cieli, dettato dalle stelle.

Sono al via mille iniziative, a tutti i livelli e per tutti i gusti: la macchina del business culturale non aspettava altro. Dopotutto, non a caso, Shakespeare è anche stato eletto uomo del Millennio. Viene da chiedersi in quale misura parate, celebrazioni e adattamenti, spesso davvero ingegnosi, rendano giustizia alla grandezza effettiva del Bardo e non costituiscano piuttosto una sorta di appiattimento. Molti si pongono una domanda ancora più scomoda: a quattro secoli di distanza, dove sta il genio di Shakespeare? Perché è tanto grande, posto che quasi nessuna delle sue famose trentasei (e rotti) trame è stata inventata da lui? Non sarà tutta una questione di propaganda?

Sono al via mille iniziative, a tutti i livelli e per tutti i gusti: la macchina del business culturale non aspettava altro. Dopotutto, non a caso, Shakespeare è anche stato eletto uomo del Millennio. Viene da chiedersi in quale misura parate, celebrazioni e adattamenti, spesso davvero ingegnosi, rendano giustizia alla grandezza effettiva del Bardo e non costituiscano piuttosto una sorta di appiattimento. Molti si pongono una domanda ancora più scomoda: a quattro secoli di distanza, dove sta il genio di Shakespeare? Perché è tanto grande, posto che quasi nessuna delle sue famose trentasei (e rotti) trame è stata inventata da lui? Non sarà tutta una questione di propaganda?

Per capire, e per apprezzare, non c’è che un modo: accostarsi ai drammi il più direttamente possibile e nella forma il più possibile vicina a quanto uscì dalla sua penna. Perché è innanzitutto da lì, da quando la penna toccò il foglio, che scaturì la magia shakespeariana. Lì sta la sua grandezza; sul foglio e sul palcoscenico. Eccelsa abilità poetica, potere evocativo e creativo della parola, forza di compressione, suoni melodiosi o duri secondo occasione a esprimere gioia, dolore, stupore, passione, purezza, crudeltà, ritraendo l’animo umano.

Ce n’è da fare indigestione, anche per il più sofisticato dei gusti estetici, anche a volersi fermare lì. Ma quella è solo la punta dell’iceberg: sotto c’è la capacità, tipica di ogni classico senza tempo, di affrontare i temi fondamentali dell’esistenza. Come a coronare tutto ciò, la sua celebrata, singolare poliedricità lo rende indecifrabile, enigmatico, mai inscrivibile in uno schema, mai esauribile in una spiegazione pienamente soddisfacente, equilibrata, tranquillizzante.

Una tale complessità non lo ha affatto reso inaccessibile: tutt’altro. Ben conscio di scrivere innanzitutto per i teatri popolari, e di sbarcare il lunario grazie al botteghino, Shakespeare fece sempre in modo di lavorare a più livelli, come a strati, per dare soddisfazione a ogni individuo, di qualsiasi classe sociale e grado di istruzione. Per questo, ad esempio, tutte le sue tragedie contengono anche parti comiche, mentre i drammi classici presentano scene “anacronistiche” che ci proiettano direttamente nella Londra elisabettiana. Così ogni dramma ha molteplici livelli di interpretazione: come dire che la profondità shakespeariana è direttamente proporzionale al livello a cui riesce a giungere il fruitore. I suoi drammi sono come miniere in cui non si è mai finito di scavare: anche per questo Shakespeare è tanto vicino all’uomo di ieri e di oggi.

Giulietta è “sole” o pannello solare?

Il celebre (e presto ricco) drammaturgo era abituato a portare i suoi drammi a Corte e nei teatri privati; era altrettanto abituato, però, a godere degli applausi del popolino. Forse, dunque, oggi non disdegnerebbe le iniziative volte a mantenere vivo l’interesse popolare e neppure, in una certa misura, il business che sta dietro le grandi celebrazioni: in fondo, da bravo inglese, era egli stesso un esperto uomo d’affari.

A proposito: che farà l’Italia, la patria della cultura e del buon gusto, l’anno prossimo, nel 750esimo di Dante? Ci siamo già attivati con iniziative per grandi e piccini, così, per ricordarci di lui, o, come al solito, siamo a corto di fondi? Oppure, come è ancora più frequente, ci stiamo impantanando nelle polemiche e nelle liti? Staremo a vedere.

Quanto all’industria shakespeariana, non è mai ferma; né a livello accademico, con scoperte e livelli di analisi a volte estremamente interessanti, né a livello popolare. Spesso si teme però che il mondo d’oggi non apprezzi sufficientemente il genio shakespeariano, come se potesse anch’esso passare di moda. Come se riuscisse più gradito se verniciato di modernità e di politically correct. Ecco dunque emergere studi eruditi tesi a presentarci il Bardo così come noi lo vorremmo: tollerante, pacifista, femminista, sessualmente ambiguo, persino ecologista. Non è uno scherzo: recentemente una certa studiosa ha colto nell’affermazione di Romeo «Giulietta è il sole» nientemeno che un encomio all’energia solare, economica e pulita, contro il nero fumo di carbone che già allora cominciava ad annerire il cielo di Londra.

Altri titoli bizzarri in cui sono incappata di recente sono: “Shakespeare and Global Girlhood”, qualunque cosa voglia dire; oppure, in vista dell’Expo di Milano, “Shakespeare e il cibo”. Seguendo il filone modernizzante, La tempesta ci induce a parlare di colonialismo e imperialismo britannico, mentre l’Otello e Il mercante di Venezia, rispettivamente, di razzismo e antisemitismo. Gli argomenti più gettonati, ovviamente, per noi moderni voyeurs da rotocalco, sono “Shakespeare e il sesso” e, soprattutto, poteva forse mancare “Shakespeare e il Gender”?

Le attualizzazioni insipide e aride

Anche le recite “attualizzate” vanno per la maggiore: Macbeth come uno spietato killer moderno, o Romeo e Giulietta appartenenti a bande mafiose americane. Semplificando “per il popolo”, su palchi e teleschermi, l’amore si fa semplice passione o anche solo pulsione, il sentimento è ridotto a emozione, il dolore a delusione in un trionfo di superficialità. Quanto ai famosi innamorati veronesi, secondo la sensibilità odierna l’autore non può aver scritto nulla di simile senza essere stato egli stesso innamorato in quel momento: non a caso, Shakespeare in Love sarà presto riesumato in versione teatrale.

Come se la gente non potesse più capire e amare i drammi originali; o come se fossero diventati scomodi. Come se la grande arte si potesse edulcorare a piacimento; come se tutto e tutti dovessero seguire le mode. In ciò, naturalmente, il popolo viene privato di ogni occasione di approfondimento.

Il più grande indice della “modernità” shakespeariana, ovviamente, è il fatto che egli appaia sempre più come uomo del nostro tempo e sempre meno del suo, perché gli abbiamo attribuito categorie tipicamente nostre, non sue: relativismo etico, scetticismo religioso, nichilismo. Queste sono “riletture di massa” di una società di massa, un povero terzo millennio che si sta perdendo nella propria insipida aridità, ma non hanno più nulla a che vedere con l’uomo e il poeta. Né, d’altro canto, l’uomo e il poeta interessano più a chi ha ridotto le sue opere a beni di mero consumo: al punto che oggi, e solo oggi, si è giunti a dubitare che egli sia mai esistito o che sia davvero stato l’autore dei drammi (il che è lo stesso).

Drammi e recite scolastiche

Ma Shakespeare non era relativista, né materialista, né scettico, né nichilista. Le tre streghe che tentano Macbeth sono agenti del demonio, «strumenti delle tenebre” che, potendo «guardare dentro ai semi del tempo», «ci rivelano la verità per condurci alla rovina» (1,3). La loro opera è tesa a creare “confusione” tra il bene e il male, fino a che essi non coincidano e non inducano l’uomo, anche un potenziale eroe, a commettere il peggiore dei delitti. È dunque il loro relativismo ingannatore a distruggere Macbeth. Alla fine esse non sono né scovate, né punite: permane, nel mondo, la minaccia del Male come forza esterna all’uomo, il quale deve necessariamente operare un discernimento quotidiano per capire l’inganno e sventarlo. Il mondo non è confinato all’individuo e alle sue percezioni: l’apparizione delle streghe, come quella del fantasma di re Amleto nell’omonimo dramma, non è che un altro degli innumerevoli segni del fatto che ci siano «più cose in cielo e in terra… Di quanto non ne possa immaginare la nostra filosofia» (Ham 1,5).

C’è forse qualcosa di più sgradito, di più disagevole di questo per noi moderni, tanto autoreferenziali quanto disperati? Infatti, non a caso, i critici del nostro tempo mettono in dubbio che le streghe appaiano realmente a Macbeth e all’amico Banquo, arrivando a ipotizzare che si tratti di proiezioni del suo desiderio di potere. Come se la realtà fosse qualcosa di soggettivo. Una recita che parta da tale presupposto e che bandisca il soprannaturale potrà anche essere tecnicamente perfetta, magari arricchita da effetti speciali certo impensabili per il tempo di Shakespeare, ma sarà lontana dal dramma originale più di quanto non sia una recita scolastica che rispetti la concezione originaria e che parta dal mistero dell’esistenza. Perché l’uomo, essere «strisciante tra cielo e terra» (Ham 3,1), va preso tutto intero, in tutta la sua complessità, con tutti i suoi quesiti irrisolti e il suo anelito verso l’infinito.

Il popolino pagava un penny per vedere quei drammi immortali sul palco. Molti non avrebbero capito che l’Amleto riguarda anche la condizione umana e lo avrebbero interpretato come una sorta di giallo o come una storia d’amore finita tragicamente. Non erano però stati privati a priori del significato profondo, che stava lì, davanti a loro, in tutta la sua grandezza.

Elisabetta Sala è studiosa di storia e letteratura inglese e autrice del libro L’enigma di Shakespeare. Cortigiano o dissidente?

Articoli correlati

2 commenti

I commenti sono chiusi.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!

Chi studia seriamente Shakespeare senza essere influenzato dagli intellettuali inglesi (il Bardo è un affare di milioni di sterline annue) ha capito che una frode non può diventare verità soltanto perché va avanti da 450 anni. Vito Costantini col suo libro ‘Shakespeare è italiano’ ha dimostrato che i veri autori dei drammi sono due italiani, Michelangelo e Giovanni (John) Florio, padre e figlio, perseguitati dall’inquisizione e quindi nascosti nell’anonimato. Il padre scriveva i drammi in lingua toscana, il figlio li traduceva e arricchiva in perfetto inglese. Tra le moltissime prove fornite da Costantini c’è quella riguardante lo stesso nome ‘Shakespeare’ (un nome d’arte che non c’entra nulla con ‘Crollalanza’), inizialmente scritto ‘Shake-Speares’ col trattino e la ‘s’ del plurale inglese che indica appunto due persone. Per non parlare della famosa citazione di Robert Green del 1593: ‘cuore di tigre nascosto nella pelle di un attore’ cioè il vero autore, John Florio, nascosto dietro l’attore (l’uomo di Stratford semianalfabeta); infatti, nella stessa citazione, subito dopo compare il nome Johannes (John ). Lo scambio di paternità dei drammi fu opera di Ben Jonson per dare all’Inghilterra un grande autore che ovviamente non poteva essere italiano. Il vero nome dell’attore di Stratford non lo sappiamo e certamente furono falsificati i registri parrocchiali della cittadina inglese (all’epoca nessun controllo) creando sul nome d’arte una falsa genealogia.Quanto alla domanda se dissidente o cortigiano, John era il favorito della regina Anna (cattolica), quindi cortigiano, ma anche dissidente in quanto questo secondo aspetto proveniva, nella stesura dei drammi, dall’influenza del padre Michelangelo, spirito ribelle, sfuggito ad una condanna a morte.

Leggo e rileggo Shakespeare e su di lui ho letto una mezza dozzina di biografie. Quella di Elisabetta Sala, incentratta sulla ‘dissidenza’ di Shakespeare, segretamente cattolico, mi persuade assai più di altre e soprattutto, smentisce totalmente e con il riscontro di elementi inter-testuali, storico-culturali e biografici, le interpretazioni aprioristicamente ‘gnostiche’ di Harold Bloom. Peccato che Elisabetta Sala non abbia utliizzato le teorie di Rwené Girard, ma lei si è attenuta a criteri filologici in funzione dell’identità confessionale (certo, non solo quella) e ‘politica’ del grande Will. Leggere Shakespeare alla luce del ‘desiderio triangolare’ permette di riconoscere nel Bardo una grandezza e profondità davvero senza tempo, che svela le nostre false mitologie, con cui vorremmo aggindarlo di panni non suoi facendone contemporaneo per ‘attualizzarlo’, per ‘salvarlo’ (!) dai limiti del tempo in cui visse e scrisse. Un grazie, comunque, a Elisabetta Sala, che ha scritto un altro libro controccorente (anche se lo Shakespeare cattolico sembra ormai più che plausibile nel mondo accademico anglosassone), ben documentato e prezioso.