L’incontro proposto dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni alle forze di minoranza per discutere di riforme costituzionali ha riportato alla ribalta un tema annoso. Dobbiamo riformare la nostra Costituzione? Come e perché? È un dibattito a cui non possiamo sottrarci per l’importanza politica che sussume in sé, andando a toccare le regole fondamentali su cui si basa la nostra convivenza civile.

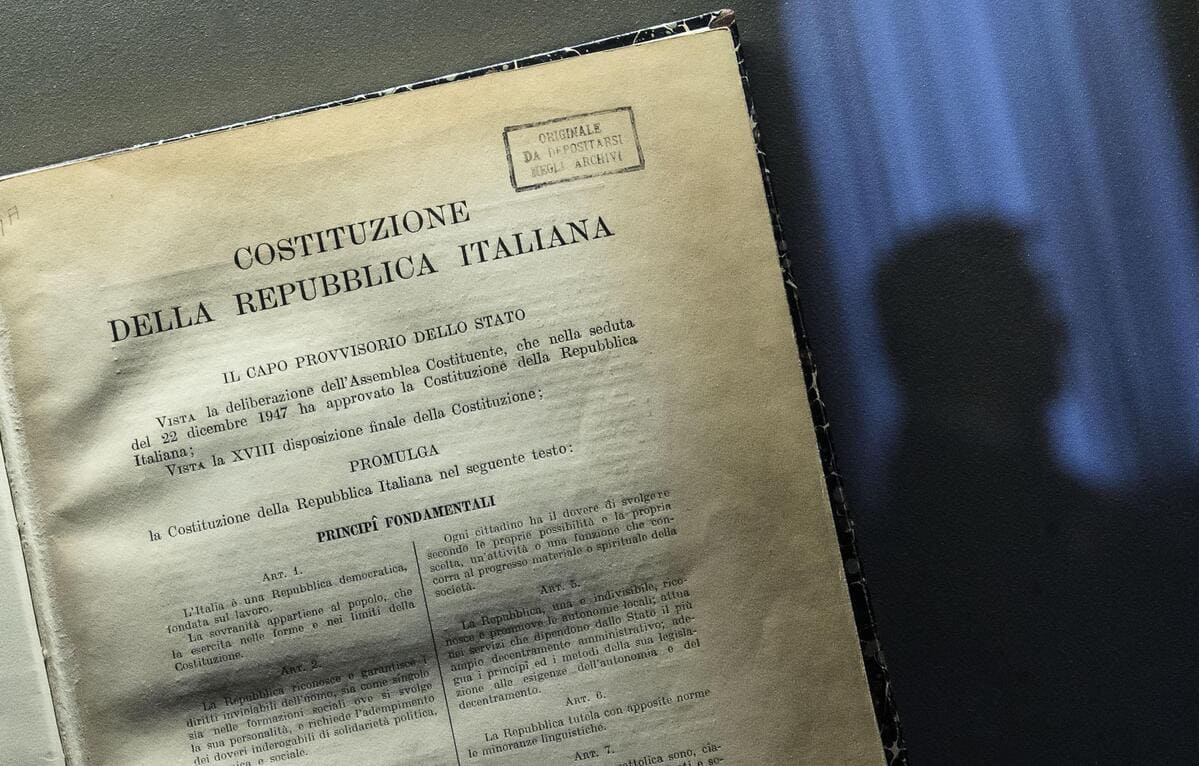

La nostra Costituzione è composta da 139 articoli, e anche se, come molti affermano, non modifichiamo i principi fondamentali, ossia i primi dodici articoli, rimane comunque grande materia su cui dibattere. Nella prima parte i diritti e i doveri dei cittadini: le regole che stabiliscono i rapporti civili, etico-sociali, economici, politici; nella seconda parte l’ordinamento della repubblica: i compiti e rapporti tra i poteri dello Stato e il ruolo delle autonomie. Dopo 75 anni, viene facile pensare che la nostra Costituzione necessiti di essere ricontestualizzata.

Tanti tentativi, spesso con esiti negativi

Non possiamo d’altra parte fingere che molti tentativi nel corso degli anni sono stati fatti, spesso con esiti negativi e altri con risultati solo parziali. Ricordiamo la Bicamerale di D’Alema nel 1997 che giunse sino a trovare un’intesa con le maggiori forze politiche per una repubblica semipresidenziale e una legge elettorale a doppio turno di coalizione che visse, in verità, lo spazio di pochi mesi per il venir meno delle condizioni politiche per la prosecuzione della discussione. (Nel 1998 Berlusconi sorprese tutti ribaltando il patto, con la richiesta di cancellierato e proporzionale).

Fallito quel tentativo, nel 2001 il Governo Amato, mise mano al titolo V della Costituzione sull’onda del vento federalista, introducendo modifiche con cui si sono dilatate le competenze regionali e degli enti locali in modo disorganico, introducendo le cosiddette “competenze concorrenti”. Una riforma che non ha migliorato i servizi e ha generato tanti conteziosi tra Stato e Regioni.

Neppure cinque anni dopo, nel 2006, il governo Berlusconi propose un’altra riforma, la cosiddetta, “devoluzione dei poteri alle regioni”, in genere abbreviata e inglesizzata in “devolution”, che avrebbe trasformato l’organizzazione scolastica e sanitaria, la polizia regionale e locale, in materie di esclusiva competenza regionale.

La medesima prevedeva l’istituzione di un cosiddetto “premierato forte”, che, secondo i proponenti, avrebbe avvicinato l’Italia a un modello presidenziale o semipresidenziale, con un presidente del Consiglio scelto direttamente alle elezioni che si sarebbe insediato immediatamente, senza bisogno di chiedere la fiducia alla Camera. Con il referendum popolare del 25 e il 26 giugno del 2006, gli italiani con il 61,29 dissero “no” alla riforma.

Dieci anni dopo fu Matteo Renzi a proporre una riforma che si prefiggeva il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione, ma anche questa fu bocciata dal referendum popolare.

Tutti questi tentativi ci dicono che esiste una evidente necessità di intervenire per ovviare ad alcune difficoltà ed inefficienze della nostra Repubblica, la più clamorosa quella che ha visto il formarsi di 68 governi in 75 anni di storia. Il problema è che neppure i 30 anni della Seconda Repubblica sono riusciti a risolvere questo vulnus, pur passando da una legge proporzionale ad una maggioritaria che avrebbe dovuto garantire, almeno nelle intenzioni, una maggiore stabilità del governo.

Il metodo è il vero dominus

Quindi nonostante un’esigenza che appare palese, nessuno, sino ad ora, è riuscito a promuovere una riforma capace di soddisfare l’interno Parlamento. Cosa è mancato? Il metodo.

I padri Costituenti, che uscivano da un periodo terrificante fatto di morte e distruzione, furono capaci di mettere assieme culture politiche e storie personali differenti, con valori anche molto distanti, spinti dalla superiore necessità di individuare una sintesi che si palesasse concretamente al servizio del bene di tutti.

Si può discutere sul fatto che sia stato fatto l’amalgama migliore possibile, ma non c’è dubbio che quella ricerca di condivisione ha permesso alla nostra democrazia di consolidarsi e di durare nel tempo. Lo sforzo di trovare una sintesi è stato più importante di come sia stato trovato, e questa tensione, questa ricerca comune ha garantito una tenuta dei valori in cui tutti noi ci riconosciamo.

Dunque, forzando la mano, oggi possiamo dire che se si vuole modificare la Costituzione, il “metodo” è il vero dominus, ancor più importante del contenuto. Cambiarla a colpi di maggioranza, anche a fronte di variazioni sostanzialmente positive, sarebbe comunque un errore.

Che cosa fare

In seconda battuta, ma non certo per importanza, bisogna capire “che fare”.

La semplificazione mediatica racconta di una sorta di scambio: maggiore presidenzialismo in cambio di maggiore autonomia degli enti territoriale. Questa tesi sottende che con un governo centrale più forte, perché direttamente legittimato e investito dalla volontà popolare (che si declini nella forma del presidenzialismo, semipresidenzialismo o premierato, poco cambia) ci sarebbero le condizioni per garantire maggiore autonomia e poteri ai territori. Il quesito che si pone è quindi stringente.

È questa la strada? Io ho alcune perplessità che i due obbiettivi si possano tenere assieme. Il presidenzialismo si concilia malamente con la sussidiarietà. Concentrare il potere nelle mani di una sola persona rischia di spiazzare di colpo tutti i corpi intermedi. L’autonomia e il decentramento verso le regioni e gli enti locali vanta il presupposto di avvicinare i luoghi del potere verso le organizzazioni sociali e territoriali. Il presidenzialismo, al contrario, riporta il potere esecutivo al centro. I due obiettivi, quindi, sembrano raffigurarsi come un ossimoro.

Centro e periferia

Rimettere al centro dell’attenzione il rapporto tra potere centrale e periferia, superando il continuo contenzioso a me sembra piuttosto il vero nodo da sciogliere per la nostra democrazia repubblicana, prima ancora di pensare di trasformarla in una democrazia presidenzialista o semipresidenzialista.

Certo, da un punto di vista politico e mediatico riscontra più consenso e appeal dire di volersi ispirare al modello tedesco (premierato), francese (semipresidenzialismo) o americano (presidenzialismo), ma io sono convinto che se vogliamo toccare la Costituzione, lo sforzo che dovremmo fare è innanzitutto quello di rafforzare il nostro specifico modello italiano. Un sistema che ha una sua specificità e la necessità di riconoscere i corpi intermedi, le autonomie sociali e locali a partire dalle Regioni. Siamo un Paese fatto di 20 regioni, 100 province, 1000 città, 8.000 comuni, ma soprattutto di oltre 360.000 organizzazioni sociali. Questi sono i veri protagonisti della convivenza civile, a cui occorre restituire potere. Sono queste autonomie locali e sociali che, potenziate delle loro funzioni, possono ricostruire le ragioni e la forza del potere centrale.

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!