La preghiera del mattino

Putin è come Hitler? È come Stalin? (Si accettano risposte, non propaganda)

Su Open si scrive: «Durante un incontro in Iowa, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha lanciato un’accusa netta nei confronti di Vladimir Putin: “Il vostro bilancio, la vostra capacità di fare il pieno dell’auto non può dipendere da un dittatore che dichiara guerra e commette un genocidio”.

Quando Joe Biden parla, non si sa mai bene se alcune frasi gli sono scappate dalla bocca o sono indirizzate esclusivamente agli elettori americani o se veramente corrispondono al pensiero dell’amministrazione americana. Obiettivamente pare difficile paragonare le pur ripugnanti atrocità emerse, commesse dai russi, a un genocidio; d’altra parte si coglie il senso politico del pensiero del presidente americano: alzare il livello di scontro finché non si trovi uno sbocco favorevole a Kiev.

* * *

Su Fanpage Fulvio Scaglione scrive: «Si fa presto a dire sanzioni. A un mese e mezzo dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, e dopo il varo di una serie infinita di sanzioni contro la Russia (siamo oltre le 6 mila, e se ne stanno preparando altre) e di sequestri di beni a carico di personaggi noti degli ambienti politici ed economici russi, qualcuno comincia a dubitare che si tratti della strategia giusta. Bisognerebbe tra l’altro intendersi anche sulla definizione di “strategia giusta”. Se lo scopo è far finire la guerra il più presto possibile, le sanzioni non sono lo strumento giusto, perché comunque fanno effetto (se e quando lo fanno) in tempi medio-lunghi: la stessa Russia ma anche Cuba, l’Iran, la Siria e tanti altri paesi sono sotto sanzioni da molti anni e non hanno cambiato né convinzioni politiche né modo di agire».

Anche chi condivide pienamente la strategia americana non può non interrogarsi sulla sua efficacia.

* * *

Sul sito del Tgcom si scrive: «“Gli ucraini hanno spinto i negoziati in un vicolo cieco”. Lo ha detto Vladimir Putin».

I russi intanto sono consapevoli che solo gli esiti dello scontro militare in corso, a questo punto, possono determinare una nuova fase di negoziati in grado di concludere qualcosa.

* * *

Sul Sussidiario Salvatore Carollo, esperto di trading energetico, dice: «C’è un equivoco di fondo che nessuno intende chiarire. Delle due l’una. O la Russia decide unilateralmente di interrompere l’approvvigionamento tramite il gasdotto che attraversando l’Ucraina arriva fino a Tarvisio per agganciarsi alla rete Snam nazionale. In questo caso oltre a mettere in grave in difficoltà l’Italia, ci sarebbe una violazione degli obblighi contrattuali che giustificherebbe l’attuale corsa all’impazzata di fornitori sostitutivi. Nella realtà, la Russia proprio per dimostrare che non sta usando il combustibile come un’arma di pressione, ha addirittura aumentato del 20 per cento il gas diretto verso l’Italia. Del resto, anche dopo 7 settimane di conflitto, la pipeline continua a funzionare. Così come i russi continuano puntualmente a versare le royalty di passaggio alla stessa nazione che bombardano».

Che la situazione sia più complessa di quella descritta dall’informazione “con l’elmetto”, traspare dalle osservazioni qui riportate di Carollo: l’Ucraina che chiede agli europei di rinunciare al gas russo, riceverebbe tuttora royalty da Mosca per il gas che passa dal suo territorio verso l’Europa.

* * *

Su Leggo si scrive: «Effetti collaterali che rischiano di diventare esplosivi. La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese lancia l’allarme per le conseguenze che la guerra in Ucraina può avere in Italia dal punto di vista sociale: la crisi energetica e quella occupazionale arrivano dopo la prova già dura del Covid e dunque la tenuta è a rischio».

Non riesco a capire se chi si propone di combattere fino all’ultimo ucraino per disgregare la Russia, si rende del tutto conto delle conseguenze di questa linea. Naturalmente questo dubbio non mi impedisce di comprendere a pieno sia l’orgoglio della resistenza ucraina sia la sacrosanta paura di finlandesi e svedesi per Mosca.

* * *

Su Strisciarossa Oreste Pivetta scrive: «Tutto questo per dire che tra le tante vittime della guerra c’è anche, con la buona educazione, il dibattito pubblico, come era già capitato peraltro con il Covid, quando una sacrosanta vaccinazione offrì il pretesto per assaltare la sede della Cgil, sull’esempio del democraticissimo assalto al Campidoglio negli Usa. In Italia si cercavano per strada, durante i cortei, non gli untori ma i fruitori, convinti o rassegnati, del nuovo farmaco e i salotti televisivi davano corda a impresentabili e ignoranti e assatanati no vax. I nemici individuati oggi sono i pacifisti, che invocano la pace per fermare lo sterminio (da una parte e dall’altra) e che non ambiscono alla demolizione del Cremlino con Putin dentro, i cosiddetti “complessisti” (anche rivendicare la “complessità” dei fatti è diventato un reato), subito etichettati come putiniani, quanti timidamente propongono di alzare lo sguardo oltre le rovine ucraine per cercare negli equilibri internazionali vie di interpretazione di quel che sta accadendo e soprattutto di quanto accadrà, gli “storicisti” che rileggendo le vicende trentennali dell’Ucraina osano mettere in discussione aspetti di quella democrazia, i “trattativisti” che invocano trattative vere con gli Usa, la Cina, l’Europa unita in campo e magari con il presidente tedesco Steinmeier (respinto ieri dagli ucraini)… Sono i “cattivi” di questo mondo al contrario, tra i quali viene ormai annoverato anche papa Francesco, mentre i “buoni” acquistano armi, inneggiano a Zelensky, seguono assiduamente i suoi serial televisivi, sperano in una vittoria, a prescindere dalle vittime, le migliaia di vittime innocenti che anche una vittoria pretenderebbe… È la fine della politica, si potrebbe concludere, citando di nuovo la nobilissima Hannah Arendt. È la fine di una cultura, di una cultura della storia, della morale, a Occidente e a Oriente, ed è la fine, più mediocremente, dell’informazione, diventata fiume propagandistico, disciplinato dagli obblighi pubblicitari ad assecondare quella che si ritiene maggioranza, una maggioranza di consumatori onnivori».

È difficile non condividere l’amarezza di Pivetta per chi vuole impedire reali confronti di opinioni in una situazione così drammatica.

* * *

Su Dagospia Marco Carnelos, ex ambasciatore italiano in Iraq ed ex inviato speciale per la Siria e il processo di pace israelo-palestinese, presidente della Mc Geopolicy, scrive: «I futuri annali della storia ricorderanno probabilmente il 24 febbraio 2022 come un ulteriore spartiacque storico, ma, soprattutto, come l’anno del terzo suicidio compiuto dall’Europa dopo il notevole terreno che aveva recuperato con la creazione dell’Unione Europea. Se la posizione assunta da quest’ultima dinanzi al drammatico conflitto in corso in Ucraina appare a prima vista comprensibile, a medio e lungo termine è invece inspiegabile, e temo possa rivelarsi altamente controproducente. Bruxelles ha rinunciato a qualsiasi tentativo di svolgere un ruolo diplomatico nella prevenzione del conflitto e, finora, nella promozione di una soluzione negoziata».

Nella Prima Repubblica, nonostante la rigidità delle divisioni imposte dalla Guerra fredda, la discussione sulla politica estera era dominata da giganti politici. Tanto per fare dei nomi: Aldo Moro o Giulio Andreotti, Giorgio Amendola, Ugo La Malfa, Gaetano Martino, Gianni De Michelis. Ora magari le posizioni di Carnelos saranno un po’ estremizzate, però cercano di analizzare quel che succede. Mentre i vari Letta, Di Maio, Conte, Salvini, Meloni e lo stesso povero Mario Draghi paiono concentrarsi solo, quando va bene, sulla retorica, più spesso sulla propaganda, lasciando le valutazioni più argomentate ad ambasciatori e generali, al massimo a qualche esperto come Lucio Caracciolo.

* * *

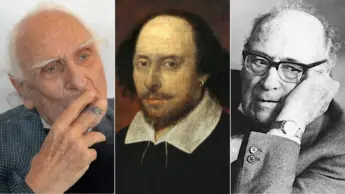

Su Startmag Riccardo Ruggeri scrive: «Kennan inviò a Washington un lunghissimo telegramma-report di analisi (e di dottrina), con una sua proposta di containment. Questo ispirò per decenni la politica estera americana. Semplificando, lo schema si basava su determinate assunzioni-valutazioni: 1) Se Stalin è come Hitler, non si fanno trattative, ma guerra totale, se necessario anche nucleare, per distruggerlo; 2) Se Stalin non è Hitler, allora dobbiamo applicare l’arte della “pazienza politica”, il containment. Harry Truman decise per il containment, e questa strategia fu quella che sempre seguirono tutti i presidenti americani, dem e rep, fino all’autocollasso, quarant’anni dopo, dell’Unione Sovietica. A mio parere è lo stesso scenario-dilemma che si pone oggi verso la Russia di Putin. Essendo noi una Repubblica parlamentare, tocca all’attuale Parlamento e al premier Mario Draghi fare chiarezza, sciogliendo il dilemma di oggi: 1) Putin è come Hitler? 2) Putin è come Stalin?».

Ruggeri fa parte della categoria dei vecchietti come me che hanno vissuto la storia della Guerra fredda fino alla sua conclusione tra l’89 e il ’91. Ha quindi una cultura che fa i conti con la realtà e non è determinata solo dalla retorica e dalla propaganda come capita di questi tempi. Partire dal suo dilemma è essenziale e io credo che bisogna rispondergli così: la Mosca di oggi non è la Berlino di Adolf Hitler, non ha piani di dominio mondiale, bensì è dominata dalla paura della disgregazione e dal rancore per le umiliazioni subite, sentimenti che hanno ispirato gli inaccettabili atti di brutalità compiuti in Ucraina. Ai russi vanno fatte pagare le infrazioni del diritto internazionale e ai suoi soldati e comandanti colpevoli di singoli crimini le loro colpe, ma pensare di disgregare la Russia in parte è irrealistico, in parte è catastrofico dovendo fare i conti con la seconda potenza nucleare del paese.

* * *

Sul Sussidiario Antonio Pilati dice: «Quando i prezzi della pasta aumentano del 10 per cento e le bollette del 30 per cento, lo spazio della comunicazione si riduce: diventa difficile raccontare storie. Mi sembra arduo pensare che gli ucraini possano sconfiggere i russi grazie alle armi che arrivano dall’Europa. La domanda andrebbe riformulata: preferite stare senza aria condizionata o con una guerra che durerà a lungo? Ma assomiglia tanto alla storia di burro e cannoni di lontana memoria».

Ecco un altro aiutino a un pensiero un po’ più lungo di quello corrente.

* * *

Su Formiche Giuseppe Valditara, docente e giurista, ex senatore di Alleanza nazionale, dice: «I moderati, messi tutti assieme, non raggiungono la maggioranza degli elettori. E questo è ulteriore indice del fallimento della politica di governo di Macron. I voti di chi lo appoggerà al ballottaggio al primo turno non arrivano al 40 per cento delle preferenze. Quindi vuol dire che non ha saputo convincere la maggioranza dei francesi».

Altro aiutino.

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!