Il Deserto dei Tartari

Previsioni per il 2017: non date retta all’Economist

Da molti anni alla fine di dicembre l’Economist dedica un numero speciale a quelle che immagina saranno le macrotendenze dell’anno che sta per arrivare. A volte si spinge fino a pronosticare fatti politici puntuali, e qualche volta ci indovina. Nel 2000 preannunciò la caduta del regime di Laurent-Desiré Kabila, che da tre anni e mezzo era il presidente dell’ex Zaire da lui ribattezzato Repubblica democratica del Congo dopo aver conquistato il potere con le armi. Effettivamente il 16 gennaio 2001 il leader congolese venne ucciso presso la residenza presidenziale. Altre volte le previsioni sono state meno fortunate: il settimanale londinese aveva previsto che i notiziari sulle Olimpiadi invernali di Sochi nel 2014 sarebbero stati dominati dalle proteste contro l’asserita intolleranza russa nei confronti dei gay e da denunce di corruzione, ma non fu così.

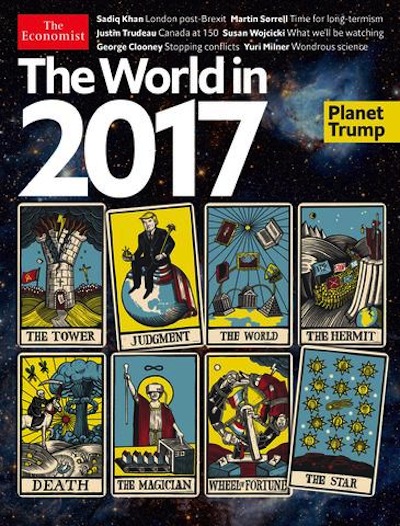

Quest’anno il consueto “The world in 2017” dell’Economist si è presentato con una copertina inquietante ed enigmatica, non priva di spunti terrificanti. Propone otto carte dei tarocchi rivedute e corrette; sono disposte su due file, e le due prime carte sulla sinistra sembrano pensate per spaventare: in quella della fila superiore c’è la torre colpita da un fulmine, simbolo di grandi cambiamenti repentini. La correzione dell’Economist consiste nel mostrare una croce impressa sopra l’ingresso della torre, e un foglio di carta appeso alla porta della stessa. Ai lati poi appaiono due folle, una sovrastata dalla bandiera rossa con falce e martello, l’altra da un grande crocefisso. La prima carta a sinistra della fila inferiore è quella della morte, forse il più famoso degli arcani dei tarocchi. Anche nella versione dell’Economist è rappresentata da uno scheletro e porta in mano la falce, ma diversamente dall’originale cavalca un cavallo bianco e a terra non si scorgono teste mozzate di re e persone comuni, ma i segnali di una catastrofe ecologica: fiumi asciutti, raccolti devastati, insetti che portano pestilenze. Sullo sfondo, poi, è collocata una spaventosa esplosione atomica che occupa almeno un terzo della carta.

Quest’anno il consueto “The world in 2017” dell’Economist si è presentato con una copertina inquietante ed enigmatica, non priva di spunti terrificanti. Propone otto carte dei tarocchi rivedute e corrette; sono disposte su due file, e le due prime carte sulla sinistra sembrano pensate per spaventare: in quella della fila superiore c’è la torre colpita da un fulmine, simbolo di grandi cambiamenti repentini. La correzione dell’Economist consiste nel mostrare una croce impressa sopra l’ingresso della torre, e un foglio di carta appeso alla porta della stessa. Ai lati poi appaiono due folle, una sovrastata dalla bandiera rossa con falce e martello, l’altra da un grande crocefisso. La prima carta a sinistra della fila inferiore è quella della morte, forse il più famoso degli arcani dei tarocchi. Anche nella versione dell’Economist è rappresentata da uno scheletro e porta in mano la falce, ma diversamente dall’originale cavalca un cavallo bianco e a terra non si scorgono teste mozzate di re e persone comuni, ma i segnali di una catastrofe ecologica: fiumi asciutti, raccolti devastati, insetti che portano pestilenze. Sullo sfondo, poi, è collocata una spaventosa esplosione atomica che occupa almeno un terzo della carta.

Che l’Economist preveda catastrofi naturali e causate dall’uomo nei mesi che ci stanno davanti è abbastanza intuibile: ognuno faccia gli scongiuri che crede. Più difficile l’interpretazione della carta della torre. Trattandosi del 2017, anno del 500° anniversario delle 95 tesi inchiodate da Martin Lutero alle porte della cattedrale di Wittenberg, si può immaginare che la torre crociata spaccata in tre parti da un fulmine sia la Chiesa cattolica. Ma che dire delle due folle contrapposte? Potrebbero indicare uno scontro epocale fra atei e credenti, ma anche l’estremizzarsi della divisione all’interno del mondo cristiano fra progressisti e tradizionalisti. Altre carte proposte dal settimanale britannico mostrano il neo presidente americano Donald Trump con insegne regali e sacrali seduto sopra il mondo sul quale è distesa una bandiera degli Usa; la ruota della fortuna alla quale sono legati e immobilizzati, in anno di appuntamenti elettorali, la tedesca Angela Merkel, la francese Marine Le Pen e l’olandese Geert Wilders; un eremita che con la sua lampada illumina folle che protestano contro la globalizzazione attraversando un canyon che assomiglia al mar Rosso asciutto dopo il biblico ritrarsi delle acque, e che sembrano sul punto di precipitare nel vuoto.

Combinate con le profezie di sventura intorno al 2017 di asserita fonte mistica che furoreggiano da mesi, le previsioni dell’Economist ispirano scoraggiamento nel pubblico più influenzabile. Ma è giusto così? Mi permetto di essere scettico. Una catastrofe atomica non è più probabile oggi di quanto lo fosse nel 1961 o ai tempi della prima presidenza Reagan. Lo sarà sempre di più nel tempo a venire, a causa della prevedibile proliferazione nucleare e dei progressi tecnologici in direzione di una miniaturizzazione delle armi atomiche. Ma per quanto riguarda la previsione di un ipotetico incidente, come si legge nel Vangelo, non sapete né il giorno né l’ora. Che poi l’annunciato disimpegno della presidenza Trump nei confronti degli accordi di Parigi sul clima si debba tradurre in catastrofi ecologiche istantanee è altrettanto esagerato. Anche perché a fare ostruzionismo contro il Clean Power Plan di Obama non è stato Trump, ma le corti di giustizia americane. E perché sarà anche vero che decarbonizzare l’economia mondiale costa tanto quanto lasciare andare le cose in malora se non di più, ma le migliaia di miliardi di dollari necessari all’operazione non si dove andare a prenderli (ammesso e non concesso che si riescano a mettere a punto accumulatori efficienti dell’energia prodotta con tecnologie “pulite”). Lo stesso dicasi dell’avversione di vaste maggioranze popolari al Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti e ad altri accordi regionali dello stesso tipo: un po’ di protezionismo rallenterà la crescita economica globale, ma non spingerà l’umanità nell’abisso; si viveva e si produceva anche prima del Wto, che ha fatto bene soprattutto a centinaia di milioni di asiatici perlopiù cinesi e alla grande finanza, molto meno a tutti gli altri.

Dovessi fare io ipotesi sugli eventi e le tendenze dominanti nel 2017, azzarderei moderato ottimismo sul piano della politica e delle crisi internazionali, moderato pessimismo per quanto riguarda l’andamento dell’economia in Europa. Di azzardo si tratta, perché la storia è fatta di imprevisti e perché non si sa quale direzione prenderanno nella realtà le politiche del neo presidente americano. Partendo dall’ipotesi che le convinzioni di Trump si traducano almeno in parte in azioni, possiamo disegnare alcuni scenari. Una politica estera Usa che combinasse la distensione verso Russia, Turchia, Israele ed Egitto con un irrigidimento verso Cina e Iran potrebbe avere riflessi positivi sulla sicurezza e sulla risoluzione dei conflitti. Tutto passa attraverso il “reset” dei rapporti fra Washington e Mosca. Se Trump, come pare intenzionato, dovesse accedere alla richiesta più volte formulata da Putin di riconoscimento da parte americana di una sfera di influenza della Russia e di conseguenti accordi per la sicurezza bilaterale e mondiale, si potrebbero prevedere progressi in tutte le aree di crisi. In Europa Trump potrebbe scambiare un impegno solenne a non ampliare ulteriormente la Nato verso Est e a riconoscere il risultato del referendum di autodeterminazione della Crimea con l’impegno di Mosca a rispettare l’indipendenza e la sovranità delle repubbliche ex sovietiche, che dichiarerebbero formalmente e vedrebbero riconosciuta la loro neutralità rispetto a Nato e Csto (l’alleanza militare fra Russia, Bielorussia, Armenia, Kazakistan, Tagikistan e Kirghizistan), e a non svolgere manovre militari presso le frontiere dei paesi baltici e della Polonia. Trump avrebbe i mezzi per “vendere” un accordo del genere a polacchi, baltici e infine ucraini: indebitata e destabilizzata dalla pressione russa com’è oggi, l’Ucraina avrebbe solo da guadagnare da una pacificazione dei rapporti con Mosca. Così come tutto il resto d’Europa, e soprattutto i paesi come l’Italia che hanno patito danni economici a causa delle sanzioni incrociate con la Russia.

In Medio Oriente la presidenza Trump, che ha dichiarato di non avere pregiudizi su Recep T. Erdogan, incoraggerà probabilmente l’accordo quadripartito Mosca-Ankara-Teheran-Damasco che ha portato al cessate il fuoco in Siria dopo cinque anni e mezzo di guerra e che potrebbe tradursi in uno stabile assetto di pace ai negoziati di Astana che dovrebbero iniziare il 23 gennaio. Com’è noto, la Turchia non è più interessata a un regime change a Damasco, e si “accontenta” di poter esercitare la sua influenza sul nord della Siria e, in misura minore, dell’Iraq per contrastare l’ascesa dl radicalismo curdo, che reputa incarnato dal Pkk turco e dall’Ypg siriano. Putin, Trump e, non per amore ma per forza, Assad sembrano disposti ad accettare la politica di potenza di Erdogan che mette con le spalle al muro i grandi sponsor dei ribelli in Siria: Arabia Saudita e Qatar. Senza il libero passaggio della frontiera turco-siriana, i paesi del Golfo non possono più rifornire i ribelli siriani a dovere. Questo spiega come anche gruppi armati islamisti come Ahrar al Sham e Jaish al Islam stiano scendendo a più miti consigli.

Con la guerra civile siriana spenta, i giorni dell’Isis sarebbero segnati, per la soddisfazione di tutti. A questo punto anche la questione del nucleare iraniano potrebbe trovare una soluzione migliore dell’accordo sponsorizzato dalla presidenza Obama, che sposta semplicemente in là nel tempo una crisi destinata ad esplodere. In cambio di una genuina rinuncia alle armi nucleari Trump potrebbe offrire a Teheran la stabilizzazione di Iraq e Siria, alleati dell’Iran che l’Isis e la sanguinosa versione siriana della Primavera araba hanno enormemente indebolito e, attraverso la protezione di Mosca, la garanzia di non essere aggredito da paesi dotati di armi nucleari. L’Iran e l’”asse del male”, insomma, cesserebbero di essere considerati tali in cambio della rinuncia al nucleare. Mosca farebbe da garante. Tutti troverebbero il loro vantaggio in una soluzione come questa: Israele, gli Usa, la Turchia, i paesi arabi e ovviamente l’Iran.

Sull’economia, dicevo, sono più pessimista. Ignoriamo in quale dose sarà somministrato il neo-protezionismo di Trump, ma possiamo immaginare che avrà effetti benefici, almeno nel breve termine, per la classe operaia americana, ma non certo per le prospettive economiche di Messico, Cina e Unione Europea. E questo non è il solo problema. Il protezionismo stimola l’inflazione, l’inflazione conduce al rialzo dei tassi di interesse (che la Fed americana del resto ha già annunciato di voler gradualmente alzare, dopo averli lasciati fermi per tutto il 2016), il rialzo dei tassi di interesse porta a un aggravamento degli interessi da pagare sui debiti, una cosa che a noi italiani non può fare piacere. A questo si aggiunga il rincaro del prezzo del petrolio, che è già iniziato dopo l’accordo fra sauditi, russi e iraniani dei primi di dicembre, il rallentamento della crescita cinese, le richieste europee di tasse patrimoniali in Italia: un quadro davvero sconfortante per il nostro paese. Coi tassi di interesse ai minimi storici, il prezzo del petrolio tornato ai livelli di trent’anni fa e il sistema bancario inondato di liquidità della Banca centrale europea, l’Italia negli ultimi tre anni ha registrato una crescita complessiva del Pil di appena l’1,6 per cento. Il premier dimissionario Matteo Renzi ha avuto il coraggio di vantarsi di una simile performance. Probabilmente deve augurarsi di non tornare in sella troppo presto, perché il risultato dei prossimi tre anni potrebbe essere ancora più modesto, alla faccia delle previsioni di Fondo monetario e Commissione europea, che indicano un 3 per cento complessivo nel triennio. Loro certamente ne sanno più di me, ma stiamo a vedere.

Foto Ansa

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!