Preservare la neutralità istituzionale degli atenei dalla violenza del conflitto politico

Qual è lo stato di salute del dibattito pubblico in accademia? Quale scopo perseguono oggi le università? I due interrogativi sono da sempre tra loro intrecciati. La scelta dell’oggetto e delle modalità di discussione di temi di rilevanza pubblica all’interno degli atenei finisce, con frequenza, per toccare la “metaquestione”, mai del tutto sciolta, dei compiti istituzionali degli atenei e dei limiti di cui dovrebbero essere circondati. I più recenti fatti di cronaca sul boicottaggio della cooperazione scientifica con le università israeliane rappresentano, allora, un’occasione per qualche esercizio di autoriflessione da parte della comunità accademica.

Due visioni di cosa sia l’università e quale sia la sua missione

Si confrontano, infatti, due opposte visioni di che cosa sia l’università e di quale sia la sua missione, due visioni che occorre conoscere e non sottacere. La prima è propria di chi ritiene che gli atenei, al pari di altre istituzioni pubbliche, siano dominati da logiche sostanzialmente politiche e, come tali, a esse devono adeguarsi, agendo alla stregua di enti dotati di legittimazione democratica, ossia partecipando attivamente a qualsiasi dibattito di interesse pubblico, se del caso anche attraverso l’adozione di deliberazioni a maggioranza. La seconda è propria di chi è convinto, invece, che gli atenei non rappresentino una comunità politica insediata su un territorio come le regioni e i comuni, ma una comunità scientifica che si distingue per il metodo di indagine e debbano, pertanto, mantenere una rigorosa neutralità istituzionale rispetto ad eventi politici.

La tanto contestata decisione del Senato accademico dell’Ateneo di cui faccio parte rappresenta un tentativo malriuscito di aderire al primo modello, senza però contraddire del tutto il secondo, motivo per il quale non ho esitato a definirla pubblicamente come una decisione ipocrita. L’Università di Torino ritiene, infatti, “non opportuna la partecipazione” al bando MAECI, un bando di raccolta di progetti di ricerca italo-israeliani pubblicato nell’ambito dell’Accordo di Cooperazione Industriale, Scientifica e Tecnologica sottoscritto nel 2000 tra Roma e Tel Aviv. La dichiarazione di inopportunità si giustificherebbe «visto il protrarsi della situazione di guerra a Gaza».

Il malinteso sul compito istituzionale delle università

Tale delibera, subito replicata da analoga mozione della Scuola Normale di Pisa, non sembra stabilire un divieto di partecipazione per i ricercatori, ma pare ventilare in maniera obliqua delle conseguenze qualora essi decidessero di aderirvi. La delibera si inserisce nel contesto di una rivendicazione più ampia, fatta oggetto di una lettera aperta al Ministro degli Esteri da parte di numerosi colleghi da ogni parte d’Italia, volta alla sospensione dell’Accordo di Cooperazione in questione. A detta dei promotori dell’appello, il finanziamento rischia, infatti, di essere «utilizzato per sviluppare tecnologia dual use, ovvero a impiego sia civile che militare»; un possibile impiego bellico potrebbe, a sua volta, determinare violazioni del diritto internazionale umanitario tra cui il genocidio che, a sua volta, potrebbe chiamare in causa la responsabilità internazionale dell’Italia per non aver adempiuto all’obbligo di prevenirlo.

Si tratta di autorevoli ipotesi di carattere giuridico che meritano senz’altro di essere discusse, innanzitutto, però, nella sede scientifica che è loro propria, quella dei seminari o dei convegni universitari, non quella delle sedute degli organi di autogoverno di un ente preposto a sviluppare ed estendere il perimetro della conoscenza scientifica, se del caso anche anche attraverso la cooperazione internazionale. È quindi assai problematico che si pretenda di rivestire del carattere della politicità una serie di pur legittime ipotesi scientifiche e trasformare la loro condivisione, che dovrebbe basarsi sulla persuasione, in un obbligo cui l’intera comunità accademica è chiamata supinamente ad aderire. Di fondo, resta appunto il malinteso circa il compito istituzionale degli atenei.

Confronto democratico e neutralità istituzionale

Chi ritiene che debbano agire alla stregua di istituzioni politiche è infatti propenso a imporre le proprie preferenze assiologiche agli altri attraverso il ricorso o, forse, sarebbe meglio dire l’abuso delle procedure democratiche. Il presupposto intellettuale è che la conoscenza scientifica non sia mai neutra, bensì dominata da sistemi di potere e di privilegio (tanto nei suoi meccanismi di produzione quanto nella sua applicazione) e, come tale, il suo sviluppo andrebbe da essi emancipato, ancorandolo a non meglio specificati valori costituzionali, che sono, il più delle volte, il frutto di una loro particolare interpretazione da parte di una certa maggioranza.

Una simile impostazione conflittuale è perfettamente comprensibile nello spazio del confronto democratico, assai meno in un ambiente nel quale è l’apertura massima allo scambio di qualsiasi idea ai fini del progresso scientifico lo scopo stesso per il quale esiste l’istituzione di riferimento. Di qui la necessità che gli atenei esercitino una sana neutralità istituzionale rispetto a tutti gli eventi di natura politica che si verificano intorno a esse, pena il rischio di predeterminare i risultati di molte delle ricerche condotte dai propri membri e, limitarne, pertanto, la libertà accademica.

Nel merito del progetto boicottato dall’Università di Torino

Si dirà che il caso in questione è diverso per due ragioni: riguarda progetti di ricerca applicata e non di ricerca pura, i cui frutti sono idonei a qualsivoglia impiego, anche bellico; il loro utilizzo può, pertanto, coinvolgere la responsabilità internazionale dello Stato italiano. Sul punto, mi pare si debba obiettare, da un lato, che la dicotomia è alquanto labile: qualsiasi innovazione scientifica può essere direttamente o indirettamente utilizzata per fini ulteriori, inclusi quelli bellici. Del resto, l’aspirazione a guidare il progresso scientifico verso scopi socialmente giusti è non solo impossibile, ma del tutto priva di senso, come, pur tra qualche esitazione, ha riconosciuto anche Gustavo Zagrebelsky in una lunga intervista con La Stampa.

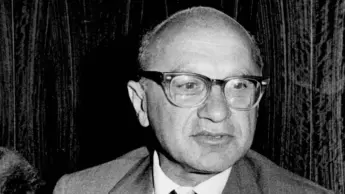

Al proposito, nel suo prezioso The Republic of Science (1962) il filosofo ed economista ungherese, Michael Polanyi, raccontava di come, nel 1945, richiesto di spiegare quale potesse essere l’impiego della teoria della relatività di Einstein, non fosse stato in grado di dare risposta; appena qualche mese dopo, fu sganciata la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, il cui principio di funzionamento, come noto, si regge proprio sulla formula E=mc². Polanyi così soggiungeva: «Any attempt at guiding scientific research towards a purpose other than its own is an attempt to deflect it from the advancement of science». I prodotti scientifici, specie se ottenuti nel campo delle scienze dure, sono di per sé neutri e non è immaginabile prevederne in anticipo tutti gli usi possibili, né tantomeno evitare quelli che realizzino scopi percepiti come ingiusti.

Cosa dice l’Accordo tra Italia e Israele

Nel merito, l’Accordo tra Italia e Israele in questione è istituzionalmente concepito come accordo volto all’utilizzo della ricerca scientifica per la risoluzione di problemi pratici, ma non è preordinato in quanto tale allo sfruttamento di innovazioni scientifiche per scopi militari (art. 2) e comunque lo è ancora di meno il bando che in esso trova fondamento, visto che riguarda la ricerca in materia di tecnologie per la salute del suolo, tecnologie idriche, ottica di precisione, elettronica e tecnologie quantistiche.

Si tratta, inoltre, di un caso di cooperazione scientifica in cui la proprietà e l’uso del know-how sono definiti, tramite intese, dai singoli partecipanti al bando prima dell’avvio di ciascun progetto (art. 7); è quindi nelle mani dei ricercatori e delle imprese private partecipanti (e non delle università e tantomeno dei governi) la scelta dell’uso che sarà fatto delle innovazioni ottenute. Il che permette di attenuare ulteriormente il già del tutto ipotetico nesso di causalità tra finanziamento dei progetti in questione e responsabilità internazionale del nostro Paese. Di contro, vietare la partecipazione al bando significa, innanzitutto, limitare la libertà accademica dei docenti universitari che, in scienza e coscienza, ritengano prioritario accedere a tale finanziamento per la progressione della propria carriera e per l’espansione delle conoscenze scientifiche in un certo ambito.

Il paragone improprio con le collaborazioni con la Russia

Del resto, la contestazione movimentista della cooperazione scientifica con Israele non riguarda soltanto lo svolgimento di questo specifico Accordo, ma è ben più ampia e finisce per interessare ogni tipo di rapporto accademico con gli atenei israeliani. I sedicenti gruppi studenteschi comunisti di “Cambiare Rotta” che hanno sostanzialmente dettato l’agenda al Senato accademico torinese sindacavano, infatti, il trasferimento di tecnologia civile e, nei giorni scorsi, hanno preso di mira anche l’accordo di partenariato con il Technion di Haifa, già oggetto di richieste di sospensione nel 2017.

Chi domanda il boicottaggio totale si rifà impropriamente al caso delle collaborazioni con la Russia, denunciando una politica dei due pesi e due misure. Duole, tuttavia, far notare che, quantomeno con riguardo all’Università di Torino, non è mai stata deliberata nessuna formale sospensione dei rapporti con le istituzioni accademiche russe. Al contrario, il Senato accademico, nel marzo 2022, ha disposto (in maniera altrettanto ipocrita) la sospensione della mobilità dei ricercatori verso la Russia, l’Ucraina, la Bielorussia e la Moldova, anche in considerazione del venire meno dei collegamenti aerei diretti tra Unione Europea e questi Paesi. Ma gli accordi di cooperazione restano in piedi e le attività a distanza (e di mobilità incoming) proseguono. Ed è un bene per l’università che sia così.

Giovanni Boggero è ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!