Picasso a Milano, il cubismo che non inganna e l’amore per la ballerina Olga Chochlova

Il capolavoro del Novecento di Picasso, Les Demoiselles d’Avignon, ammirabile alla Mostra allestita a Palazzo Reale, darà il via a una nuova fase nella pittura del maestro spagnolo, come ci spiega la guida Emmanuela Ronzoni: «Picasso si avvicina al cubismo perché lo affascinava l’idea di poter mostrare un oggetto a 360 gradi su una tela bidimensionale senza inganno alcuno. Raccontarlo di fronte, di fianco e dietro simultaneamente, squadernarlo, aprirlo, avere la capacità di entrarci dentro. Don Giussani diceva che il cubismo è il tentativo umano più riuscito di cercare di tener conto di tutti i fattori della realtà simultaneamente». Nel suonatore di chitarraPicasso semplifica la tavolozza, riduce la scala cromatica decidendo di non usare tutti i colori per evitare che l’opera risultasse incomprensibile: lo sfondo è omogeneo, anche se nella parte centrale della tela la situazione si complica perché c’è l’esplosione della chitarra che parte dalla cassa armonica e si diffonde. Si vede però ancora a vedere la faccia del suonatore, il suo naso e la pipa che sta fumando. Nel 1912, però, Picasso sente di stare perdendo di vista il dettaglio. È convinto che l’arte astratta non esista e lavora sempre con l’idea dell’oggetto fissa nella mente e questa idea lo porterà dal cubismo analitico al cubismo sintetico.

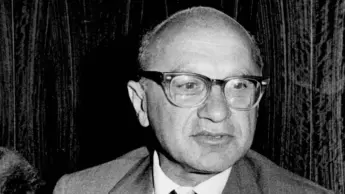

FIGURAZIONE. Per anni il cubismo non viene compreso, ma il maestro non si scompone: «Il fatto che per molto tempo il cubismo non sia stato capito e che ancora oggi ci sia gente che non riesce a vederlo, non significa nulla. Io non so leggere l’inglese. Un libro inglese è un libro bianco per me. Questo però non vuol dire che la lingua inglese non esista». Quando finalmente la critica e il pubblico cominciano a capire il cubismo e tutti vogliono comprare i quadri cubisti, Picasso inverte ancora una volta la rotta. Siamo nel 1918, in Europa si diffonde il ritorno alla figurazione. Vedendo il quadro Ritratto di Olga in poltrona, in molti pensarono che anche Picasso avesse scelto di tornare alla figurazione. In realtà lo farà in modo completamente diverso rispetto a tutti gli altri pittori europei. L’artista mantiene salda l’idea di tenere lontano l’inganno.

OLGA E PAULO. L’opera raffigura sua moglie Olga Chochlova, ballerina russa che sposerà nel 1918. Picasso le scatta una foto, con lo stereometro proietta l’immagine sulla tela e segna i riferimenti e poi lavorarla. Quando dipinge Olga la fa sì in modo figurativo, con la pelle di porcellana, gli occhi neri, bellissima, ma ha degli accorgimenti per non ingannare chi guarda il quadro. Lascia il fondo grezzo, di modo che non ci sia profondità, taglia la poltrona e i piedi e vira l’angolo del braccio e della gamba per non creare la prospettiva. Perché questo è il suo modo di guardare Olga e farà lo stesso con suo figlio Paulo, ritratto vestito da Arlecchino in virtù del suo amore per la commedia dell’arte. Negli stessi anni però Picasso lavora ad altre opere con stili completamente diversi. Ma c’è una ragione: «Se i soggetti che ho voluto esprimere mi hanno suggerito modalità diverse di espressione non ho mai esitato ad adottarli. Quando ho qualcosa da dire la dico nel modo che mi sembra più naturale». Olga richiedeva di essere raffigurata figurativamente, il prototipo della statua che voleva dedicare all’amico Apollinaire, invece, doveva essere fatta di niente. Questo perché nel 1916 il suo amico aveva scritto questo poema, Il poeta assassinato, in cui Picasso viene raffigurato come uccello del Benin, un uccello che un giorno avrebbe realizzato una statua fatta di niente, come la poesia e la gloria».

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!