Tentar (un giudizio) non nuoce

Perché sul caso Toti bisogna essere garantisti

Tutte le cronache di questi di giorni sono piene di notizie e commenti relativi alla vicenda che ha riguardato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti e insieme a lui decine di indagati. Una vicenda che ha suscitato in me, da un lato, molta amarezza, dall’altro alcune riflessioni.

Premesso che conosco personalmente sia il presidente Toti sia Paolo Emilio Signorini, ad di Iren, come persone non certo dedite al malaffare, quello che mi ha colpito non è solo l’ennesimo intervento della magistratura a ridosso di una competizione elettorale. Questo, infatti, oramai non può più considerarsi una novità. Sono le modalità e i tempi degli arresti che fanno riflettere. Ciò che fa specie, è che la Procura avesse già richiesto i provvedimenti cautelari nel mese di dicembre mentre il Gip li ha predisposti esattamente ad un mese dalle elezioni europee. Fa ancor più specie scoprire che le indagini siano in corso da anni, almeno addirittura quattro, e come ha sottolineato il ministro Nordio, questo “inciso” destituisce di fondamento qualunque ipotesi di arresto che, prima di una sentenza definitiva, può avvenire solo nei casi di possibilità di fuga, reiterazione del reato, inquinamento delle prove.

Ora, se si indaga per quattro anni, delle due l’una: o non sussiste alcuna di queste tre condizioni o, paradossalmente, a rigor di logica, bisognerebbe suggerire l’ipotesi di favoreggiamento per chi sta indagando. Difatti, se sussistono queste tre condizioni, l’elemento temporale farebbe ipotizzare che siano state tutte e tre favorite.

Svendita della funzione pubblica

Al di là di questo esercizio di pura logica, colpisce ancora di più un’ulteriore riflessione su quale debba essere il confine per la normale attività di raccolta del consenso di un uomo politico, che in democrazia è essenziale per l’esistenza stessa del principio democratico. La premessa è che tutti devono poter concorrere per le cariche pubbliche, non solo chi se lo può permettere per censo o per diritto pregresso. La democrazia impone questo nel suo esercizio attivo. Dunque, deve essere lecito per chiunque sostenere, anche economicamente, i candidati che desidera supportare. E per un uomo politico deve essere legittimo poter chiedere un aiuto in campagna elettorale. Certo, all’interno delle norme di trasparenza e regolarità stabilite dalla legge.

Il tema, però, non può essere posto facendo emergere surrettiziamente l’idea che la stessa richiesta d’aiuto posso configurarsi in reato, perché questo significherebbe minare la democrazia alle sue basi. Necessariamente il reato deve consistere nel fatto che questo aiuto sia stato richiesto o fornito in forme esplicitamente contrarie alla legge. Così come è difficile interpretare il confine di quello che i magistrati definiscono “la svendita della funzione pubblica per interessi illeciti e privati”. È questo il punto su cui bisogna fare chiarezza, perché qualunque scelta istituzionale, per sua natura definisce condizioni di maggior favore per qualcuno a danno di qualcun altro, ma non per questo può essere tacciata di illegittimità.

Dove è il confine

Per fare un esempio se, a tutela dell’ambiente, assumiamo un provvedimento che obbliga a sostituire le caldaie a carbone o a gasolio, a favore dei pannelli solari, è evidente che coloro che producono caldaie verranno penalizzati e coloro che producono impianti fotovoltaici favoriti. Nessuno però potrebbe ritenere questo un atto illegittimo. Si tratta dunque di capire dove sta il confine tra la legittimità di un provvedimento discrezionale che è proprio dell’azione politica e l’illegittimità di un comportamento che costituisce reato.

Così il collegamento della propria azione politica con le iniziative di presunti sostenitori, di per sé, non può coincidere con “la svendita della funzione pubblica per interessi privati”. Con i necessari distinguo, basti ricordare che negli Stati Uniti è normale organizzare cene in cui il costo di partecipazione può raggiungere centinaia e migliaia di dollari e in cui, in qualche misura, gli incarichi di governo futuri vengono promessi in base a chi sborsa l’assegno più importante, come sta facendo Trump in questo periodo.

Se ogni scelta è un reato

Ci può e ci deve essere la possibilità di un comportamento corretto e rispettoso della legge che asseconda una volontà privata purché questa sia funzionale ad un interesse pubblico. Altrimenti i concetti di co-amministrazione, co-programmazione, oggi così citati, sarebbero privi di senso. E con essi si svuoterebbe il principio di sussidiarietà, che non può essere limitato alla sussidiarietà verticale, cioè le relazioni fra gli enti pubblici, ma deve includere la sussidiarietà orizzontale, cioè i rapporti con il terzo settore, il no profit, ma anche le imprese, le associazioni, ecc. Questo è ancor più necessario in un contesto di crisi come l’attuale, dove le risorse dello Stato sono sempre più limitate e la collaborazione tra pubblico e privato diventa sempre di più una chiave per il raggiungimento di obbiettivi di interesse generale.

La questione, dunque, va ricondotta alla sua natura sostanziale: gli interessi che sono stati tutelati sono generali o sono esclusivamente quelli privati? Sarebbe profondamente improprio assumere il teorema contrario, ossia che ogniqualvolta si favorisca un interesse privato si stia di per sé danneggiando l’interesse pubblico. Questo mi sembra il tema che, in punta di logica, oltre che di diritto, occorre approfondire, perché altrimenti si arriverebbe al paradosso per cui qualunque scelta fatta da un politico democraticamente eletto si esporrebbe al rischio di essere tacciata di traffico di influenza o di svendita della funzione pubblica.

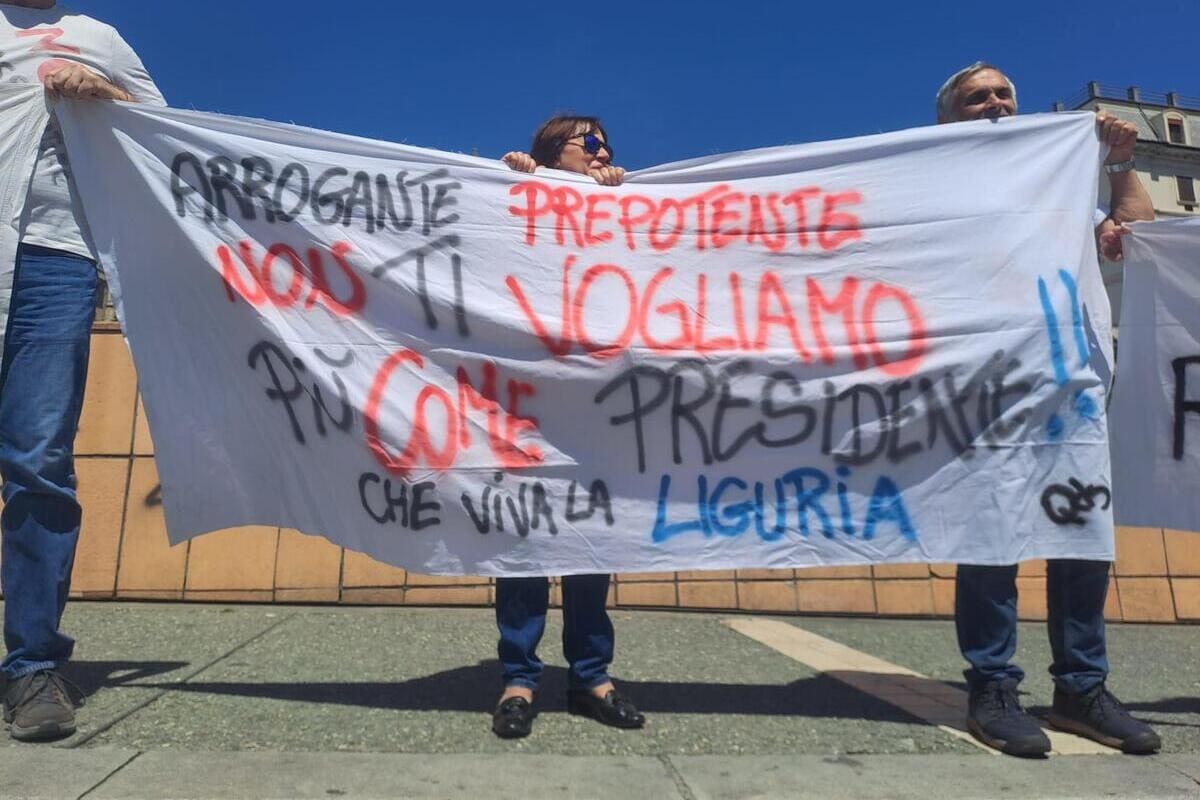

Condanne a priori

Per tutte queste ragioni e per i tanti casi equivoci del passato risoltisi in un nulla di fatto, trovo, nel caso specifico, assolutamente ragionevole la posizione di totale garantismo assunta da alcuni partiti e da molti esponenti politici, e ritengo invece strumentale la posizione assunta in particolare dal Movimento 5 stelle, di condanna a priori, al fine di lucrare un vantaggio elettorale.

Naturalmente poi sarà la magistratura e la giustizia, con i propri strumenti e se sarà il caso in un regolare processo, a stabilire eventuali reati, tutti ancora da provare; al di là della già intervenuta condanna mediatica che da subito può distruggere la vita politica, professionale e personale di un uomo, più di quanto possa fare ogni ragionevole pena. Condanna mediatica, disprezzo pubblico, che nessuno vorrebbe augurarsi per se stesso, dunque, per evidenti ragioni morali, non dovremmo augurarci neppure per il peggior nemico. Ne va della nostra civiltà giuridica e politica e ancor più di quell’etica sociale tanto sbandierata a parole quanto poco praticata, a cominciare dalle penne intrise di veleno dei tanti moralisti d’accatto, spesso anche ben prezzolati.

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!