Perché l’Italietta non sa celebrare Benedetto Croce

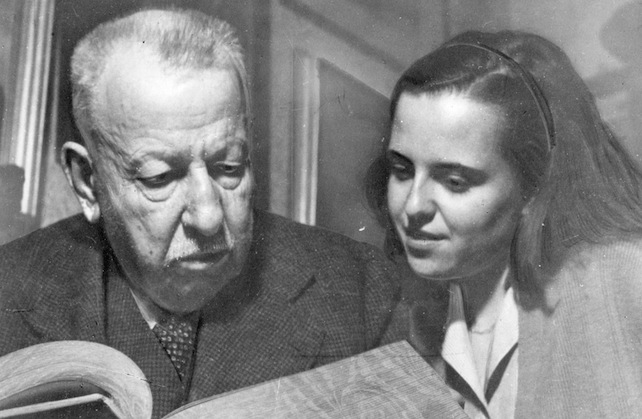

Benedetto Croce (1866-1952) nacque a Pescasseroli il 25 febbraio di 150 anni fa. A ricordare l’anniversario della nascita del grande abruzzese si conta qualche convegno e la emissione di un francobollo, ma Croce appare ormai dimenticato dalla maggior parte degli intellettuali. Dimenticato perché provinciale e démodé. E dunque ingiustamente dimenticato.

Nella critica letteraria le tendenze estetizzanti sono bollate spregiativamente come “crociane” e non si pubblicano articoli o saggi sulla sua filosofia nelle principali riviste e collane italiane e, soprattutto, straniere. Se si dovesse scrivere un saggio su Ciò che è vivo e ciò che è morto nella filosofia di Benedetto Croce, imitando in questo lo stesso Croce che dedicò un analogo studio a Hegel, si dovrebbe concludere che tutto è morto e nulla è vivo del pensiero del filosofo napoletano.

Il destino di Croce è in questo simile a quello della sua Napoli. Per onorare la gloriosa storia artistica della sua città, il giovane Croce aveva fondato con altri studiosi la rivista Napoli nobilissima (1892) e a Napoli sopravvive la più generosa e lungimirante delle sue iniziative, l’Istituto italiano di studi storici, che, in questi tempi di tagli alla ricerca, è l’unica istituzione che ancora elargisca borse di studio post-dottorali nelle discipline umanistiche. Dopo i fasti medievali, che fecero di Napoli una capitale della cultura europea, la città era divenuta un centro provinciale impoverito. Croce trasformò il suo appartamento a Palazzo Filomarino nel crocevia di una frenetica attività culturale, segnata dal sodalizio con Giovanni Gentile (1875-1944) e con Giovanni Laterza (1873-1943).

Gentile, siciliano, più giovane di nove anni, convertì Croce a un idealismo senza compromessi. Insieme i due intellettuali animarono la rivista La critica, fino all’adesione al fascismo da parte di Gentile – evento che segnò la rottura tra i due. La critica, diretta da Croce e pubblicata da Laterza a partire dal 1902, fu il luogo in cui Gentile espose a puntate la sua brillante storia della filosofia italiana.

La collaborazione con Laterza sopravvisse all’ascesa al potere di Mussolini. Croce era de facto il direttore editoriale della sezione filosofica della casa editrice e si fece promotore di traduzioni di classici della filosofia. Tradusse l’Enciclopedia di Hegel e spronò tanti altri studiosi a collaborare. Gentile, per esempio, tradusse la Critica della ragion pura e curò molte edizioni di opere di Giordano Bruno. Questa intensa attività editoriale fece di Croce il centro dell’attenzione di molti studiosi, benché il filosofo napoletano non abbia mai occupato alcuna cattedra. Già allora la pubblicazione di saggi e articoli era importante per una carriera accademica e in molti ritenevano – a ragione – che rivolgersi a Croce avrebbe aperto le ambite porte delle edizioni Laterza.

Il fermento culturale che Croce creò attorno a sé ha del prodigioso. È una bella testimonianza di quel che Napoli fu in un passato recente e di quel che potrebbe essere ancora. Amato e rispettato finché visse e poteva favorire imprese editoriali, Croce fu presto dimenticato nel secondo dopoguerra. Le ragioni sono molteplici. In primo luogo, Croce non era né cattolico né marxista né fece in tempo ad arruolarsi tra i femministi o i fautori dei diritti LGBT che vanno di moda oggi. Fondatore e padre nobile del Partito liberale italiano, non era nemmeno un conservatore come Reagan o la signora Thatcher, che oggi godono certamente di più popolarità nello sparuto gruppo dei liberali italiani. Croce è politicamente apolide sia nell’Italia democristiana che nell’Italia attuale. Il fascista Gentile, paradossalmente, fu più fortunato: la sua interpretazione di Marx piacque a Lenin e non poteva non appassionare i marxisti del dopoguerra, che spesso erano stati fascisti prima della guerra e, in molti casi, suoi allievi. Anche oggi chi, come Diego Fusaro, tenta maldestramente di resuscitare il marxismo, si rifà non a Croce, ma al fascistissimo Gentile.

Croce godette in vita di buona fama all’estero: fu invitato in America e a Oxford, i suoi libri furono rapidamente tradotti in inglese e senza dubbio influenzò il più fortunato filosofo inglese R. Collingwood. Tuttavia l’affermarsi della filosofia analitica nel mondo anglo-americano portò ben presto al disinteresse verso il pensiero crociano. Non migliore fortuna ebbe Croce in Italia, dove non ebbe allievi, perché non fu mai professore. Il suo storicismo assoluto nega la trascendenza e non poteva piacere ai cattolici, che quando scrissero di Croce – come fecero, con competenza, Adriano Bausola e Augusto Del Noce – ne criticarono l’immanentismo. Ma non poteva nemmeno piacere ai marxisti. A confrontarsi con Croce rimasero alcuni storicisti atipici. A Napoli la scuola di Pietro Piovani ripudiò il crocianesimo teorico, ma continuò a leggere e commentare gli scritti crociani, punto di riferimento importante per lo storicismo problematico teorizzato da Piovani stesso e sviluppato poi da Fulvio Tessitore. A Roma Gennaro Sasso e poi Marcello Mustè hanno dedicato saggi pregevoli al pensiero crociano. Per tutti gli altri, però, Croce non è che l’emblema di una cultura provinciale e dell’anonima Italietta giolittiana – un pensatore troppo lontano da noi perché si possa pensare seriamente di studiarlo.

Il saggio Perché non possiamo non dirci cristiani (1942) godette di nuova fama in tempi recenti, quando Marcello Pera, impegnato nel dibattito con Joseph Ratzinger, si rifece al vecchio scritto crociano nel suo Perché dobbiamo dirci cristiani (2008). Ma gli atei devoti non potevano trovare vera ispirazione nel vecchio Croce, molte delle cui formule suonano astruse a chi non sia disposto ad accettare l’idealismo che sorregge l’impianto del vecchio saggio del 1942.

Di recente Paolo D’Angelo ne Il problema Croce (Quodlibet, 2015) si è interrogato sull’eclissi del pensiero crociano e ha proposto una bella esposizione dell’estetica del filosofo napoletano. La parabola crociana è istruttiva perché ci impone una salutare distanza dalle idee che sono oggi di grido, ricordandoci che la filosofia, come la sartoria, è soggetta a mode frivole. E, se tralasciamo il (modesto) valore filosofico delle carte di Croce, rileggendole non si può non rimanere affascinati constatando l’intensità del fermento culturale che aveva potuto produrre attorno a sé questo abruzzese-napoletano.

Celebrare i 150 anni della nascita di Croce, sia pure in sordina e con poca convinzione, è celebrare il nostro provincialismo – un provincialismo che rimpiangeremmo, se solo sapessimo quanto era bello. Celebrare Croce come si deve ci restituirebbe un po’ dell’orgoglio di essere italiani.

Foto Ansa

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!