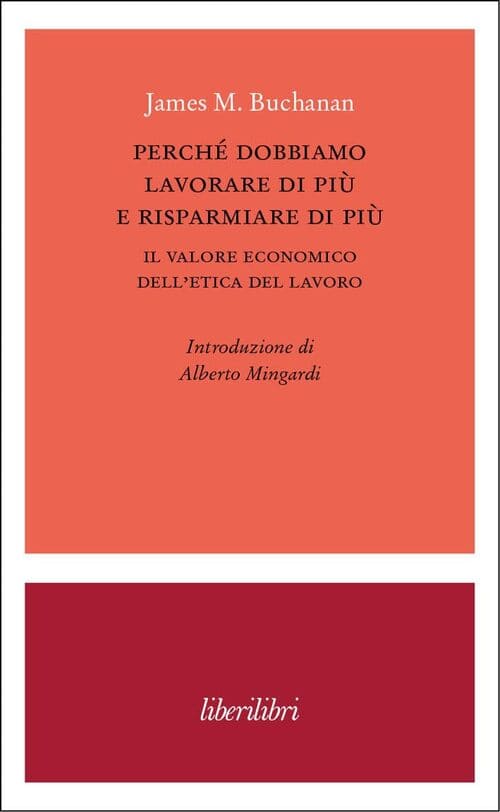

Perché dobbiamo lavorare di più e risparmiare di più

«L’uomo moderno anela a restaurare una “età dell’oro” in cui, a dispetto del nome, non esista oro, non esista denaro, mercato, economia». Un mondo in cui il lavoro non sia più necessario, insomma. È quanto scriveva Sergio Ricossa in La fine dell’economia (1986), un libro pubblicato da Rubbettino che, ha detto una volta Alberto Mingardi, sarebbe ora considerato un classico se solo fosse stato scritto in inglese.

Anche se non può esistere un’età dell’oro, a dispetto dei proclami reboanti di chi per mestiere fa il saltimbanco, il demagogo o tutte e due le cose insieme, può nondimeno concretizzarsi il suo contrario: cioè una società fatta di miseria, povertà diffusa e conflitto belluino non istituzionalizzato. Tale è stata, a ben vedere, la condizione naturale e primigenia in cui l’uomo ha dovuto vivere prima che si sviluppasse spontaneamente un’idea geniale: cooperare per migliorare la condizione di tutti. È dalla cooperazione interindividuale e dalla divisione del lavoro che dipende la prosperità delle persone. Eliminate questi elementi, creati non per decreto divino o ministeriale ma emersi nel quotidiano come risposta alla necessità di tutti, e verrà meno quell’infrastruttura culturale ed etica che sorregge la società.

Vincoli e principi

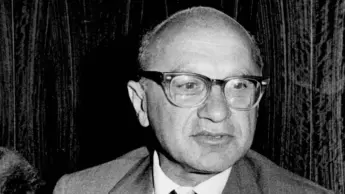

«“Lo Stato avrà cura di te” è l’inno della modernità», ha scritto James M. Buchanan in uno dei saggi raccolti ora da Alberto Mingardi in Perché dobbiamo lavorare di più e risparmiare di più. Il valore economico dell’etica del lavoro (Liberilibri). Originariamente pubblicati nel 1992 per la «Biblioteca della libertà» del Centro Einaudi di Torino, questi scritti vanno al cuore di un problema fondamentale: quello dei vincoli etici e culturali introiettati e autoimposti per la condotta della persona. Non siamo nel campo delle norme formali che il legislatore impone: non si tratta di vincoli artificiali inventati da nessuno, quanto piuttosto di principi setacciati dall’evoluzione e dall’esperienza di generazioni.

Sì, perché il buon senso ha portato gli uomini a comprendere che, per vivere meglio, essi debbano lavorare di più, e, in caso di situazioni di bisogno future, risparmiare nel presente. Oggi, è purtroppo noto come il buon senso sia stato sostituito dalle tecniche terapeutiche escogitate dagli esperti o presunti tali: non è un caso che l’economista premio Nobel nel 1986 riponga più fiducia nella comprensione delle persone comuni che negli economisti, soventi affetti da quell’iper-specializzazione – tutta da verificare, beninteso – che porta a restringere i propri orizzonti mentali.

Chi vuol far da sé

Non è tanto importante enfatizzare qui la genesi di ciò che Buchanan chiama etica o virtù puritane per descrivere i vincoli culturali alla base della prosperità: la tesi weberiana della genesi protestante e calvinista del capitalismo è stata oggetto di importanti critiche – per esempio di Michael Novak e Luciano Pellicani – che hanno invece rintracciato l’etica del lavoro e del risparmio nelle comunità monacali medievali e nei Comuni italiani. Piuttosto, va sottolineato come i principi alla base di tale infrastruttura etico-culturale – scrive Buchanan: l’onesta degli affari, la fede alla promessa data, la sincerità, il rispetto della persona e della proprietà, la sobrietà, la tolleranza e il senso del risparmio – rimangano il carburante del motore della prosperità.

Sostituite lo spirito di indipendenza, l’individualismo, l’ambizione, la tenace volontà di migliorare la propria condizione, ciò che Ricossa chiamava lo spirito di «chi vuol far da sé», cioè l’etica borghese (Straborghese, 1980, IBL Libri), e annienterete l’etica della prosperità. Sostituite l’etica del risparmio, la responsabilità individuale nell’accantonare oggi per poter far fronte alle difficoltà di domani con il paternalismo dello Stato sociale e otterrete un gregge di individui irresponsabili incapaci di fronteggiare le asperità della vita.

Il problema, insomma, è che la politicizzazione e la collettivizzazione dell’economia porta alla propagazione di una mentalità servile che rende gli individui dipendenti dal potere politico. Buchanan ci ricorda che senza un certo humus culturale, diciamo pure di tipo individualistico, si creano le condizioni per una società più povera economicamente, più debole moralmente, più fiacca spiritualmente.

Perché dobbiamo lavorare di più e risparmiare di più. Il valore economico dell’etica del lavoro, James M. Buchanan, Liberilibri, 140 pp, 15 euro

Disclaimer: grazie al programma di affiliazione Amazon, Tempi ottiene una piccola percentuale dei ricavi da acquisti idonei effettuati su amazon.it attraverso i link pubblicati in questa pagina, senza alcun sovrapprezzo per i lettori.

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!