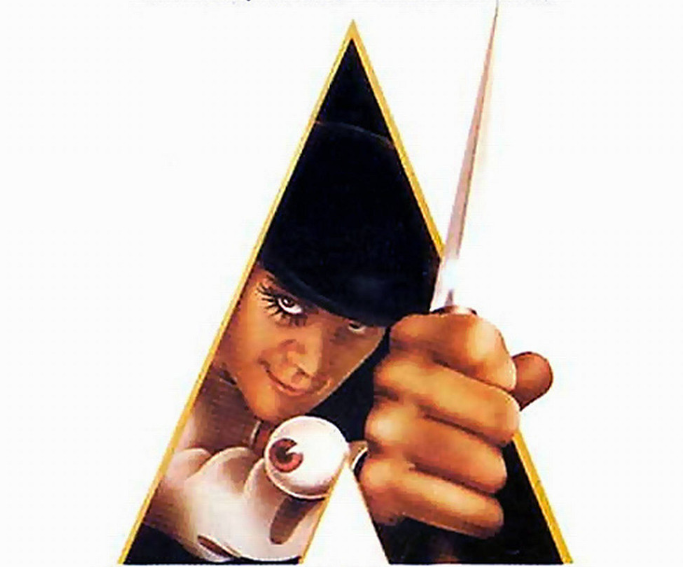

Per comprendere i jihadisti bisogna leggere “Arancia meccanica” (è il diavolo, probabilmente)

Caro direttore, pochi giorni fa si è saputo che uno studente della Normale di Pisa è stato espulso dall’Italia per sospetti legami con gruppi jihadisti. Si tratta del venticinquenne turco Furkan Semih Dundar, dottorando in fisica, ammesso alla Normale per le sua competenza nella fisica dei buchi neri e nella connessione di questa con la teoria delle stringhe. Fra novembre e dicembre, ha inviato messaggi sospetti a siti jihadisti e a siti governativi italiani e statunitensi. In ogni caso, questi messaggi erano troppo vaghi per provare che egli fosse collegato a gruppi jihadisti. Per il momento l’unica accusa formalizzata contro di lui è “procurato allarme”.

Caro direttore, pochi giorni fa si è saputo che uno studente della Normale di Pisa è stato espulso dall’Italia per sospetti legami con gruppi jihadisti. Si tratta del venticinquenne turco Furkan Semih Dundar, dottorando in fisica, ammesso alla Normale per le sua competenza nella fisica dei buchi neri e nella connessione di questa con la teoria delle stringhe. Fra novembre e dicembre, ha inviato messaggi sospetti a siti jihadisti e a siti governativi italiani e statunitensi. In ogni caso, questi messaggi erano troppo vaghi per provare che egli fosse collegato a gruppi jihadisti. Per il momento l’unica accusa formalizzata contro di lui è “procurato allarme”.

In una intervista apparsa su Repubblica, Dundar dichiara di non essere più musulmano da tanto tempo e c’è da credergli. Nessun musulmano, infatti, potrebbe mai fare una apologia del paganesimo e di Nietzsche: «Ma nel 21esimo secolo il concetto di amore è collassato, il sistema di valori sia in Occidente che in Oriente è in crisi. L’amore è stato superato dalla lussuria. L’unica soluzione per cui la gente possa trovare pace è il paganesimo, che si adatta all’esistenza delle moltitudini che hanno stili di vita diversi. Nietzsche aveva ragione, dopotutto».

Dunque, sembra estremanete improbabile che questo giovane brillante dottorando sia un individuo pericoloso. Tuttavia, non dobbiamo credere che un giovane brillante dottorando non possa a priori diventare un terrorista. Più precisamente, non dobbiamo credere a Socrate. Il troppo venerato filosofo sosteneva che per fare il bene basta conoscere il bene. Chi fa il male, secondo il filosofo, semplicemente ignora il bene. I moderni non hanno fatto altro che esasperare il pensiero di Socrate: se per l’antico filosofo il male nasce dall’ignoranza del bene, per i moderni il male nasce dall’ignoranza tout court. “Diamo ai giovani cultura”, dicono gli intellettuali à la page, “e li terremo lontani dalla violenza”.

In realtà, non sembra davvero che la cultura renda i giovani buoni. Quello che sappiamo, è che la migliore formazione culturale occidentale non ha tenuto molti giovani brillanti di religione musulmana alla larga dal terrorismo. Per la cronaca, la maggioranza dei capi islamici fondamentalisti possono esibire con orgoglio prestigiose lauree conseguite in prestigiose università occidentali o in università orientali occidentalizzate. Il miliardario Bin Laden fu educato nell’esclusivo collegio Le Rosey, in Svizzera, mentre Hassan el Turabi, ideologo del regime sudanese e mandante del genocidio scientifico dei cristiani, si è laureato ad Oxford e alla Sorbona. Tornando indietro nel tempo, Muhammad Iqbal, uno dei principali teorici dell’indipendenza del Pakistan dall’India, aveva studiato ad Oxford ed aveva meritato il titolo di baronetto. In realtà, si fatica a trovare gente priva di istruzione superiore anche fra i semplici manovali del terrore. Tutti ricordano che Mohammed Atta, capo del commando di terroristi dell’11 settembre, aveva conseguito una laurea in ingegneria in Germania. Per identificare “Jihadi John”, il terrorista che ha decapitato James Foley e Steve Sotloff, gli esperti hanno concentrato la loro attenzione su tre cittadini britannici, residenti a Londra, che hanno lasciato la madre patria per andare a combattere in Siria. Ebbene, fra essi c’è pure uno stimato professionista: il medico Shajul Islam, 28 anni.

La verità indiscutibile che emerge dalle biografie degli islamisti è che per diventare terroristi non c’è bisogno di ignorare il bene. Viene in mente il romanzo Arancia Meccanica di Anthony Burgess, da cui è stato tratto l’omonimo film di Stanley Kubrik. Nel brano seguente c’è la chiave di interpretazione di tutto il romanzo. Sebbene Alex, protagonista e voce narrante del romanzo, usi uno strano “slang” sub-urbano, le sue parole sono abbastanza chiare:

«La gazzetta parlava come al solito di ultraviolenza e rapine nelle banche (…) E c’era il un tamagno grande articolo sulla Gioventù Moderna (parlavano di me, così feci un bell’inchino, ghignando da scardinato) di qualche martino calvo e intelligentone. (…) Questo martino così istruito diceva le solite trucche sulla mancanza di autorità dei genitori e la carenza, come diceva lui, d’insegnati cinebrivido che avrebbero dovuto togliere ogni velleità ai loro innocenti pupilli a forza di bastonate fino a farli chiedere pietà. Tutte stronzate di questo genere, però era bello sapere che noi si faceva notizia ogni giorno, o fratelli. Di articoli sulla Gioventù Moderna ce n’erano sempre, ma la trucca migliore che avessero mai stampato sulla vecchia gazzetta era un bigio papalone col collare da cane che diceva come, secondo la sua stimatissima opinione, e lui sprolava da uomo di Zio, ERA IL DIAVOLO CHE SI TROVAVA OVUNQUE che si scavava la sua strada dentro la giovane carne innocente, ed era il mondo degli adulti che doveva assumersene la responsabilità per via delle loro guerre e delle bombe e tutte quelle assurdità. Ora sì che andava bene. Lui sì che sapeva di cosa parlava dato che era un uomo di Dio. E dunque noi malcichi eravamo innocenti e nessuno poteva darci la colpa. Benebenebene. (…) Mi feci una gufata, però, ripensando a quello che avevo letto una volta in uno di questi articoli sulla Gioventù Moderna, su come la Gioventù Moderna sarebbe stata migliore se si fosse riusciti a incoraggiare l’Amore per le Arti. La Grande Musica, diceva, e la Grande Poesia avrebbero calmato la Gioventù Moderna e avrebbero inserito la Gioventù Moderna nella società civile. Inserito nelle mie berte sifilitiche. La musica mi rendeva ancora più sviccio, mi faceva sentire come il vecchio Zio in persona, pronto a far tuoni e saettame e ad avere martini e quaglie scriccianti in mio ha ha potere».

A proposito della Grande Musica, tutti ricordano la scena del film di Kubrick in cui Alex (Malcolm McDowell) si abbandona misticamente a visioni di “dolce ultraviolenza” mentre ascolta la Nona di Beethoven. A parte questo, il teppista Alex è molto soddisfatto di quello che legge: «E dunque noi malcichi eravamo innocenti e nessuno poteva darci la colpa». In effetti, per gli intellettuali moderni il criminale è sempre innocente, sempre vittima di qualcosa, in primo luogo della società: «L’uomo è buono e la società lo rende cattivo» (Jean-Jacques Rousseau, Il contratto sociale). Poiché si rifiuta di pensare che l’uomo possa non essere buono, l’intellettuale moderno cercherà sempre le cause del male fuori dall’uomo stesso, più precisamente fuori dalla sua volontà: ora nell’ignoranza del bene, ora nella mancanza di cultura, ora nelle tare psichiatriche, ora nelle “ingiustizie sociali”.

Ad esempio, in molti articoli apparsi negli ultimi giorni la conversione dei tre terroristi del 7 gennaio al radicalismo islamico viene messa insistentemente in relazione al “degrado” e ad un “disagio sociale” che regnerebbero incontrastati nelle banlieues francesi. Ma in realtà, dal punto di vista economico quei tre “disagiati” non se la passavano tanto male, sicuramente meglio di tanti europei autoctoni, che a causa della crisi vivono oggi al di sotto della soglia di povertà. Dei due fratelli Said e Chérif Kouachi sappiamo che sono cresciuti in una casa famiglia a spese dello stato francese (ossia a spese dei contribuenti della nazione che volevano distruggere) mentre di Amedy Coulibaly sappiamo che nel 2009 aveva ottenuto un buon posto di lavoro in una fabbrica della Coca cola. E non dimentichiamo mai che il defunto Osama Bin Laden era una specie di miliardario.

Ma torniamo brevemente al romanzo. Anthony Burgess, che sembra fosse profondamente influenzato dalle idee del famoso convertito inglese John Henry Newman, enfatizza con le maiuscole quello che secondo lui è la verità: «ERA IL DIAVOLO CHE SI TROVAVA OVUNQUE». In effetti, alla base di Arancia meccanica c’è la critica alla visione tipicamente illuminista dell’uomo, di cui lo studioso dell’illuminismo Ernest Cassirer mette a fuoco il tratto principale: «Il pensiero del peccato originale è l’avversario comune, a combattere il quale si uniscono i diversi indirizzi della filosofia illuministica. Troviamo il Hume a fianco del deismo inglese come il Rousseau a fianco del Voltaire» (E. Cassirer, La filosofia dell’illuminismo). Insomma, la verità ostinatamente negata dalla cultura moderna è che la radice del male è nel cuore dell’uomo, e che il cuore dell’uomo è costantemente insidiato da una misteriosa presenza che è riuscita a convincerci della sua inesistenza. È il diavolo, non le ingiustizie sociali, a spingere i giovani al terrorismo.

Articoli correlati

15 commenti

I commenti sono chiusi.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!

Giovanna Jacob

Sono d’accordo con quanto sostiene l’articolo in merito alla sciocca credenza di una de-responsabilità dell’individuo il quale, se è criminale, trova giustificazione a cause attribuibili alla società, (elevandolo al rango di vittima). Trovo che questa superstizione si spinge anche oltre: se la società nonostante le sue presunte cure ed attenzioni il criminale resta tale è perché “è malato”. Responsabilità, per il sua agire morale, sempre zero.

Mi permetto un azzardo, è un pensiero senza pretese, ma che ogni tanto mi pone degli interrogativi. Premetto che sono un estimatore di Kubrik, non ho letto il libro di “Arancia meccanica”, ricordo che il film quando usci fece scandalo ma dopo non molti anni si apprezzava la potenza profetica. Il pensiero è questo: Non mi sento di accostare il terrorista islamico ad Alex. Trovo che il secondo è peggio del primo. Il terrorista per quanto folle e criminale è finalizzato nel suo operare a compiacere la divinità ed alla conquista come martire di un paradiso (un bel giardino, con tante donne a disposizione). Alex rappresenta qualcosa di diverso, è qualcosa che stiamo covando in seno alla nostra società e ne costituisce un effetto collaterale delle sue scelte cardine esistenziali. La sua violenza non ha un fine, è una aggressività feroce verso gli altri senza alcun vantaggio razionale, né biologico né economico, ma per pura voluttà. Cosa è in fondo l’aggressione di un branco ad un ragazzo più debole (l’umiliarlo, il perseguitarlo, ecc)?. L’altro giorno mi sono trovato a guardare , casualmente 5 minuti di un film Hostel. in 5 minuti ho visto proposta una violenza , una perversione che supera ogni immaginazione. Mi chiedo come si elabora una tale pornografia? Come può avere un successo commerciale? Come non solleva sdegno?

Io ho l’impressione che si rischia di generare altre mostruosità.

Naturalmente Alex è mille volte preferible al terrorista islamico, e non solo perché Alex ammazza di meno. Egli infatti è paradossalmente morale nella sua immoralità: fa il male senza nascondere a sé stesso che è male, anzi vantandosene. Invece il terrorista islamco arriva a giustificare il male chiamandolo bene: massacrare gli infedeli è bene. Analogamente il nazista proclama che massacrare ebrei, disabili e membri delle razze inferiori è il bene, e il comunista proclama che massacrare borghesi-capitalisti è bene. I totalitarismi politici e religiosi infatti riscrivono le regole della morale. Ma in realtà, anche se proclamano che uccidere è bene, i seguaci di tali ideologie sanno dentro di loro che è male, perché la coscienza morale funziona anche quando si cerca di coprirne la voce, che parla ininterrottamente dentro di noi, con il rumore delle ideologie. Quindi, costoro non sono diversi da Alex: anche loro in fondo massacrano la gente per il gusto di farlo. Ma a differenza di Alex, non lo ammettono.

Quanto ad Hostel, l’ho visto a sprazzi (nel senso che ho dovuto tenere gli occhi chiusi per la maggior parte del tempo). Secondo me, il film è ignobile per varie ragioni (soprattutto perché c’è troppo “gore”), ma il soggetto del film è bellissimo. Se un simile soggetto lo avessero affidato a Kubrik, ne avrebbe tirato fuori un capolavoro assoluto. Il soggetto infatti allude al tema del passaggio dalla violenza ideologica (quindi fornita di giustificazioni pseudo-morali e di un fine utopico) alla violenza edonistica, fine a sé stessa. E’ significativo che l’ostello della morte sia dentro una fabbrica abbandonata in un punto della campagna dell’Europa dell’est: laddove un tempo si esercitava la violenza “scientifica” del comunismo (i gulag erano come fabbriche della morte), ora si esercita la violenza edonistica, sottoposta alle leggi del mercato (la si paga a peso d’oro) ed intimamente pornografica (significatve le parole del pornodivo nel film).

La mia passione per Burgess e Kubrick mi ha distolto dal dire quello che penso in merito all’accostamento fra i teppisti di “Arancia meccanica” e i jihadisti nel segno del diavolo che ci mette lo zampino: ciò che vale per ogni cosa in cui il male ci si presenta nelle sue molte facce. Quello dei “drughi” è il volto del “nichilismo occidentale”, direbbero taluni che bazzicano anche “Tempi.it”: in realtà, nell’affermazione di una volontà di potenza micro-nientzscheiana, è un vitalismo che si appella o mette in gioco la libertà con cui la società vorrebbe tenerlo in ostaggio anche del bene, del meglio, del progresso.

Nel jihadismo che proclama “noi amiamo la morte più di quanto voi amiate la vita”, il “nichilismo orientale” si mostra ben oltre i limiti confessionali: l’irrealtà del mondo spregevolmente materiale è un tratto comune anche alle religioni politeiste come a quelle a-teiste (o presunte tali) dell’Oriente, che nel monoteismo islamico, in cui dio è slegato dal mondo e dalla creatura, copre tutte le possibili varianti e opzioni della svalutazione dell’elemento terreno – recuperato, dagli islamici, nell’aldilà, tutto pervaso di nourritures terrestres.

Ecco perché – e torno a “Arancia meccanica” – il finale del romanzo di Burgess mi sembra pertinente: gli islamici sono disposti a sacrificare anche i loro bambini alla causa dell’islamizzazione del mondo e alla dhimmizzazione degli infedeli; Alex trova nel figlio l’altro che gli fa da tramite con gli altri, col resto dell’umanità. Un principio di responsabilità che fa di lui una persona: così come l’umanità riconosce se stessa nella divinità del Figlio.

Non sono sicuro che amare il male vantandosene sia preferibile rispetto al fare il male pensando che sia bene. Se il male per il fato di essere male è “bene” ( e me ne vanto) siamo messi sicuramente peggio e ci si preclude anche la pur infinitesima possibilità di una conversione (proprio perché privi della possibilità di considerarsi in errore). Non sono sicuro neanche sul fatto che nei secondi c’è la consapevolezza ma “non l’ammettono”. Certo che credo che è nelle nostre possibilità scoprirlo. Ma è un esercizio faticoso soprattutto nella nostra epoca dalle infinite distrazioni.

La “violenza edonistica” è proprio quella di Alex ( e credo che per l’uccidere di meno non sia dipeso dalla sua potenzialità psicologica, ma da mezzi e circostanze) . Lui era un fa da se… con 4 amici. Ma, pensandoci, l’idea delle leggi di mercato applicate a questo tipo di violenza sarebbe il peggiore degli incubi. Se si scoprisse che parte delle migliaia di persone sparite ogni anno sono oggetto di mostruosità simili, anche la nostra percezione dei nemici sono da ridefinire.

Ovviamente è tutta una supposizione la mia , un pensiero senza certezze, mentre ora il terrorismo è un male certo.

Le centinaia di migliaia di minorenni che scompaiono in Occidente senza che se ne sappia nulla sono un fatto assodato e un dato staticizzato, su cui nessuno ha voglia di indagare a fondo, Toni. Ed è una categoria di Male in cui il demonio c’entra, eccome! Ma la cosa sembra non suscitare angosce e neppure interrogativi in nessuno, almeno, nelle alte sfere, O.N.U. compresa. La differenza fra questa fenomenologia dell’orrore nella complicità di media, istituzioni, forze di polizia e opiinione pubblica, rispetto al parallelo proposto da Giovanna Jacob, è evidente: e questa complicità diffusa è un male non minore che non viene nemmeno riconosciuto per essere discusso.

Non si tratta di “preferire”, Toni, ma di distinguere: il “disagio giovanile”, che anch’esso è cosa nota, si pone su altro piano rispetto al livello di riflessione di Burgess: e qualcuno potrebbe dire che tutto il male trova radici nel pressochè idolatrico culto “occidentale” della libertà: dicendolo solo per mettere insieme cose diverse al fine di separare la libertà di scelta dall’esercizio della responsabilità verso le proprie azioni e le conseguenze di esse.

Per i jihadisti questo discorso vale, può valere, in alcuni casi, a livello personale: alcuni (o tanti o di più) di loro reagiscono a frustrazioni di ogni genere nobilitando il proprio senso di inadeguatezza scaricandolo sull'”altro” – l’Occidente; l’occidentale – e sublimando la propria insoddisfazione in una causa “più alta” e in una proiezione paradisiaca che risarcisce con gli interessi composti delle rinunce vissute o subite su questa terra: ed è così che gli introversi con un’identità migratoria di riserva possono scoprirsi pii islamici: e questi possono trasformarsi di bel bello negli Alex jihadisti. Divenendo molto più pericolosi: i jihadisti possono fare esplodere i propri bambini o strumentalizzarli, ove convenga: un Alex Delage che si vede strumentalizzato può riflettere e forse, trovare che non si fa trattare da fesso da quei fessi che ha sempre disprezzato; può scoprire che quei fessi dei suoi amici e o ex amici compagni di bisbocce e violenza di gruppo si sono accasati e somigliano alle vittime degli Alex: e Alex vedere nel figlio una speranza. Non è la fede, ma è l’inizio, come gli fa dire Burgess, di un nuovo capitolo.

Non avevo considerato certi aspetti ed ho fatto una riuflessione con devidenti carenze rispetto ad un quadro generale. Avete ragione.

Toni, il quadro generale lo conosciamo e conosciamo anche la tua coerenza e correttezza intellettuale: per quanto mi riguarda, la tua opinione è di tutto rispetto sempre, ma non sto a fare apprezzamenti personali di cui non abbiamo bisogno. Il problema, lo sappiamo, è il quadro che si scorge appena si guarda oltre le pagine di un libro o una schermata video o (si diceva una volta) lo schermo di una pellicola. E da questa parte dello specchio, l’indifferenza: che inquieta e angoscia ancora di più. Ma la speranza che è in noi, ma non è da noi, è più forte.

Io non vedo differenza fra il jihadismo e i centri sociali, che prosperano tranquillamente nelle nostre città (vedi anche i fatti di Cremona). Stessa logica totalitaria. Stesso rifiuto della libertà e del pluralismo. Stesso culto della menzogna. Stessa demenza da “curva sud”. Stessi pretesti. Stesso anti-linguaggio, fatto di slogan e parole d’ ordine, senza dialoco e che serve solo alla guerra e allo scontro.

E soprattutto stessa omertà da parte dei media. E tolleranza da parte di istituzioni e magistrati.

Una società che lascia properare (anche a livello mediatico) centinaia di gruppi eversivi (chimandoli benevolmente “i ragazzi dei centri sociali”, che da decenni commettono reati, evadono le tasse, fanno resistenza alla forza pubblica, e hanno siti web che sistematicamente incitano alla illegalità e alla violenza, non può certo pretendere di voler combattere il jihadismo.

Molto più probabile che lascierà prosperare gli uni e gli altri. E aizzerà l’ odio sociale verso altri obbiettivi più comodi.

Cioè gli “omofobi”, o chi maltratta i cani (vedi le-Iene o striscia-la-stronzata), o i “preti pedofili”, o le suore di clausura incinte, o verso i ciellini. Notoriamente sono queste le categorie che distruggono la società.

“Arancia meccanica” è passato più volte nelle sale, con la sua aura – del tutto spropositata – di ‘film maledetto.’ Quando lo vidi io, ero ancora ai primi anni di liceo e ricordo che dovetti difendere con tutte le mie forze il film (oltre al romanzo di Anthony Burgess) di Kubrick, come altri della sua filmografia – “2001 – Odissea nello spazio” e “Barry Lyndon” – dalle critiche mosse da amici, compagni di classe e docenti in nome di un’ideologia che dispensa dal pensare con la propria testa.

Come altri scrittori inglesi del Novecento di fede cattolica, convertiti o meno – da J.R.R. Tolkien a Graham Greene, da William Golding a Evelyn Waugh (leggete o rileggete “Una manciata di polvere”, “Ritorno a Brideshead”, “Il caro estinto”, “Sempre più bandiere”, “Misfatto negro”, pressoché impubblicabile, oggi, perché non hanno capito che è una satira della società britannica, piuttosto che di un’Africa Nera ancora sotto il dominio coloniale: ovvero perchè si capisce fin troppo bene che si tratta di una satira del politicamente corretto ante litteram alla Bloomsbury Circle) -, Burgess, che non fu un cattolico esemplare, ma conservò i crismi dell’educazione ricevuta e del Santo Battesimo, non credeva nella bontà originaria dell’uomo, ma nel Peccato Originale: il buonismo politicamente corretto era una cosa di per sè comica su cui scherzare, forse perchè Burgess non fece in tempo a conoscerlo e sperimentarlo nel fomato Pensiero Unico con le sue proiezioni trans-umaniste.

Il romanzo è una risposta al determinismo delle teorie behaviouriste di F. Burrhus Skinner, in gran spolvero, all’epoca, cui Burgess oppone la dottrina del libero arbitrio: in questo, Kubrick si attiene al romanzo. Se ne distacca, invece – e stranamente, Burgess non notò o non si lamentò mai di questo – in un punto decisivo – anche se lo si dice, forse, col senno di poi -, che sembra assai attuale. Nel finale deòl romanzo, Alex Delage decide di cambiare vita – si converte: né più, né meno -, di rinunciare all’ultra-violenza, alla vita da branco, non per la cura somministratagli, in un’Inghilterra socialisteggiante che prefigura già il Tucland (il Regno Unito controllato dai sindacati, Trades Union Congress) di un’altra sua satira distopica, “1984”, da un Potere che, in nome del benessere e della sicurezza dei cittadini, si pone al di la del bene e del male e al di sopra dei giudizi e delle critiche dei suoi sottoposti; ma in nome del figlio che Alex vorrebbe avere:

“Mio figlio, mio figlio. Avrei spiegato tutto questo a mio figlio quando sarebbe stato abbastanza bigio da capire. (…) Ma prima di tutto, fratelli, c’era questa trucca di trovare qualche mammola che volesse fare da madre a questo figlio. Avrei dovuto cominciare a cercare da domani, pensavo. Era tipo qualcosa di nuovo da fare. Era qualcosa in cui dovevo mettermi subito, un nuovo capitolo che cominciava.”

Alex si esprime nel Nadsat, la lingua artificiale creata da Burgess apposta per il romanzo pensando ai gerghi giovanili del tempo: ma il senso è chiarissimo. Se la certezza di ciò che garantisce il riscatto e la libertà fa di quest’opera il prodotto di un’altra epoca, il messaggio – un padre, una madre, il figlio – rimane. Ciò che fa di questo romanzo un libro che si può tornare a leggere – magari, insieme al/ai proprio/i figlio/i.

In realtà, io approvo pienamente la scelta di Kubrik. il finale di Arancia Mecanica, fatto apposta per infastdire i benpensati, è semplicemente geniale sia sul piano dei contenuti che sul piano estetico. Alex sogna di copulare selvaggiamente con una ragazza mentre attorno a lui un pubblico “perbene” in abiti vittoriani applaude. Il messaggio è che anche nella società meno sessantottina, nella soietà più “morale” – e quale società lo fu più di qella vittoriana? – nel cuore dell’uomo ci sono desideri selvaggi, che restano tali anche quando sono nascosti sotto il velo del perbenismo sociale. Quindi la semplice conoscenza e autoimposizione della “morale” no basta a diventare veramente morali: per diventarlo bisogna essere salvati da un Salvatore. Kubrik, ateo, non c’era arrivato, ma capiva tutto il resto. Quanto al finale scritto da Burgess, mi sembra che fu costretto a scriverlo dall’editore, che appunto per ragioni di “perbenismo” voleva per forza un finale “morale”. Infatti quel finale mi è sempr apparso sforzato: Alex all’improvviso sente il desiderio di diventare padre e quindi abbandona il gruppo. Ma se è così, sembra quasi che il cambamento diventi una questione “ormonale”: passata l’adolescenza con le sue tempeste testosteroniche incontrollate, si può cominciare ad essere persone pacate e inserite.

Non so con certezza se fu l’editore a esigere da Burgess l’aggiunta di un capitolo finale edificante: lo sostenne Kubrick, per quel che ne so: ma tutto è possibile. Non è che il “lieto fine”, però, tolga forza al messaggio che il romanzo trasmette o che esso sembri forzato per scelta extra-autoriale: non c’è nulla di ormonale in una scelta morale, che darebbe, se così fosse, ragione alle cure a base medica che oppongono un equilibrio chimico a uno squilibrio organico. Burgess riteneva che il protagonista, Alex, non fosse il risultato di condizionamenti sociali: non accenna a cause che richiedessero un intervento medico: Alex è pienamente cosciente e libero di agire come fa. Può darsi che il finale del film, in cui la società si appropria metaforicamente della libertà di Alex, permettendogli di continuare a essere sadico, sarebbe stato sminuito da una qualche soluzione filmica in cui Alex, finiti gli applausi, trovandosi solo, senza amici e senza i genitori, riconsiderasse in maniera critica, più matura, la sua esperienza, provando un senso di insoddisfazione, di incompletezza: ma il finale del romanzo non mi sembra implausibile.

Il romanzo, come – mi pare – il film, non è una apologia del Cristianesimo, ma della libertà dell’uomo che trova garanzia e espressione nel Cristianesimo: il prete, nel film come nel libro, ha il ruolo di testimoniare come la fede che lui rappresenta certifichi quello che il Potere vorrebbe distruggere o corrompere. Dal finale del film non scaturisce l’idea della necessità della salvezza: Alex si è riconciliato con i suoi carcerieri e la sua libertà è una delle contraddizioni di cui gli altri – la società – si fanno carico per lui, senza che si scorga in essi o oltre di essi la figura del Salvatore. Può darsi che proprio questo renda più potente o urgente il richiamo della fede; forse, è più facile sia così per chi dispone già di essa: ma non è che chi mette su casa non ha più bisogno di essere salvato. Vale anche per la famiglia: ricordarsene di questi tempi non è da poco, anche se non basta.

E’ un articolo molto bello. La sua bellezza sta nell’attenersi alla realtà delle cose, mentre i filosofi (o meglio certi filosofi) idealizzano la realtà sino a farne perdere i connotati.

Così l’individuo non è cattivo, la società lo è.

Se questa cattiveria sia “orchestrata” ad un livello superiore da una qualche entità (diavolo) che muove le leve della nostra debolezza è un dilemma che rimanda ad una risposta che inevitabilmente dipende dal fatto di aver fede o meno. Ma che questo male ci sia è innegabile ed è un male che è in noi e che con indulgenza cerchiamo di scaricare su altro (la società).

Ieri sera su Rai Storia c’era un documentario sui campi di sterminio. Il concetto espresso nell’articolo era ben presente nella testimonianza resa dalla deportata: c’era un male scientifico, pianificato, organizzato da gente che capiva e comprendeva benissimo quello che faceva.

Non vittime della società, non ignoranti, non stupidi: gente istruita e di mondo, capace di apprezzare la bellezza anche nelle forme più raffinate. La manovalanza del male è ignorante, chi progetta il male non lo è mai.

Come l’ufficiale delle SS che nel film schindler’s list posa il mitra per suonare estasiato Bach al pianoforte mentre attorno il mondo precipita verso male più oscuro che inizia a compiersi con la retata nel ghetto di Varsavia.

Se gente istruita, cosciente del suo agire, intelligente, libera nelle scelte è capace di abbracciare il male più assoluto, cosa ci salva? Cosa fa la vera differenza fra una strada e l’altra?

P.S: nel libro “Niente e così sia” di Oriana Fallaci sulla guerra del Vietnam questo tema ricorre spesso e fa quasi da colonna sonora agli eventi di cronaca raccontati nel libro.

Grazie. Anche a me veniva in mente quella scena di Schindler List. Oltretuto in Arancia Meccanica ad Alex durante la “cura Ludovico” venivano fatti vedere, fra gli altri, filmati con parate naziste e discorsi del Fuhrer. Io per me, farei la “cura Ludovico” ai giornalisti di Repubblica & company che parlano di “disagio sociale”: li costringerei a visionare ininterrottamente, fino alla nausea, documentari con Nona di Beethoven come colonna sonora che spiegano quanto colti, raffinati e benestanti fossero i nazisti, e quanto colti, raffinati e benestanti siano i terroristi islamici di oggi. Alla fine implorerebebro pietà: “No, lo giuro, non dirò mai più che il terrorismo nasce dalle ingiustizie sociali e dalla lotta di classe”.

Scherzi a parte, lidea che l’uomo sia buono e sia reso cattivo dalla società cade in contraddizione: infatti la società che rende cattivi gli uomini è fatta dagli uomini, quindi gli uomini rendono cattivi loro stessi, quindi gli uomini…. sono cattivi.

Cara Giovanna permettimi di essere d’accordo solo se per diavolo intendiamo maometto e ogni musulmano esistente sulla terra. infatti, se studiaste la storia sapreste che fin dalla nascita dell’islam i musulmani sono stiati solo assassini e violentatori volendo non solo sottomettere ogni uomo sulla terra, ma cancellare qualsiasi forma di pensiero non allineato con il corano. metto tutto in minuscolo perchè penso non valga la pena di dare risalto al corano. vai a guardare i motivi del fatto che la Cristianità è dovuta andare in guerra nei primi anni dopo il mille. le crociate sono nate per difendersi dagli attacchi di questi cani rabbiosi. il diavolo, appunto. quindi per favore, chiamateli col loro nome: islam=diavolo. ciao

Caro Carlo, da poco è stato tradotto in italiano un poemetto di Charles Péguy, intitolato «L’arazzo di santa Genoveffa e di Giovanna d’Arco» (edizioni Marietti). Le suggerisco di leggerlo perché Péguy affronta proprio il tema che affronta anche lei. Solo che Péguy ha una visione un po’ più ampia: le armi di Gesù e quelle di Satana sono le stesse, perché il peccato originale è qualcosa che ci accomuna tutti.

Quello che è diverso è il perché le armi vengono usate: c’è chi lotta per distruggere e chi lotta per salvare.