«Oggi abbiamo bisogno di credenti intelligenti e di intelligenti credenti»

Don Luca Peyron, direttore della pastorale universitaria del Piemonte e Valle d’Aosta. Insegna spiritualità dell’innovazione presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino e teologia dell’innovazione presso l’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano – dipartimento di Economia.

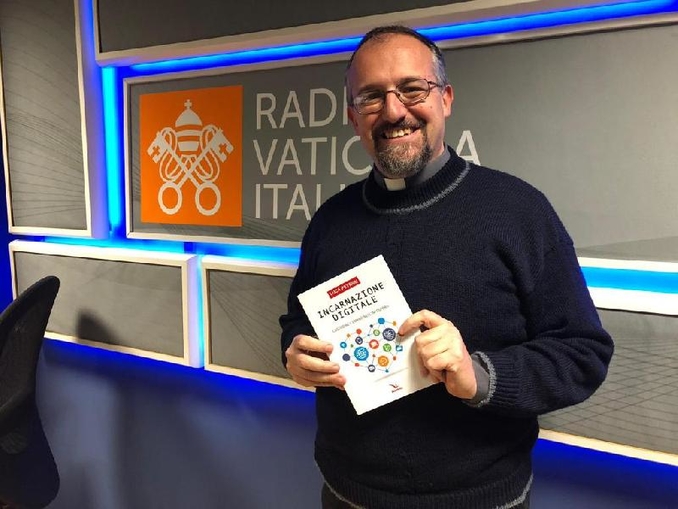

Ha scritto tre libri: Per una pastorale universitaria, una riflessione sul mondo universitario, sulla presenza della Chiesa in quell’ambiente e sul rapporto con il territorio, in particolare con le parrocchie; Incarnazione digitale, incentrato sulla rivoluzione digitale e le sue conseguenze sulle nuove generazioni e sul rapporto dell’uomo con Dio; e, ultimo ma non meno importante, Elogio della Generosità, scritto con Ivan Andreis, vicedirettore della stessa pastorale universitaria, allo scopo di far riflettere sull’importanza della generosità. L’abbiamo intervistato per fargli raccontare lo stimolante modus operandi che contraddistingue il lavoro suo e dei suoi collaboratori nell’ambiente ecclesiale, sociale e universitario torinese.

Don Luca, qual è la proposta della Chiesa per l’università? Essendo portatrice di una grande ricchezza di princìpi e valori (educativi, teologici, filosofici, antropologici ecc), come può incidere in quest’epoca di dittatura nichilistico-relativista?

La proposta della Chiesa in università, come altrove, non può che riassumersi in una parola: Gesù Cristo. Il che significa che in ambiente universitario proponiamo un modello di umanità compiuta qual è quella di Gesù che si è articolata nel corso della storia in un certo modo di stare nella realtà, di cercare la verità su di essa e in un modo di tessere relazioni che siano improntate ad un autentico umanesimo. La Chiesa dunque propone in università che il dialogo sia fecondo e non auto referenziale, che la ricerca significhi esiti positivi per il bene di tutti, così da creare una società per così dire antropica, cioè capace di preservare la vita sotto ogni profilo: biologico, psicologico e naturalmente anche spirituale. La fatica ed il male di vivere e le scarse prospettive che consegniamo ai giovani ci dicono che modelli basati sull’egotismo e sulla relazione esclusivamente predatoria fanno il deserto attorno a noi. Abbiamo bisogno che i cieli dunque si aprano nuovamente e nuovamente

possa fiorire la terra arida.

Personalità come San John Henry Newman e Paolo VI quale eredità hanno lasciato per l’ambiente universitario?

Rispondere in poche righe è impossibile, coglierò dunque solo due fiori. Newman ci ha insegnato che il vero sapere non può fare a meno della trascendenza. Solo una dimensione verticale impedisce alle dimensioni orizzontali di sbranarsi tra loro. Detto in altri termini una ricerca ed una didattica in cui i confini tra le scienze non siano governati sono esposti a rischi di assolutizzazione mai feconde. Paolo VI ci ha insegnato che esiste una forma di carità che è alta come le altre forme più note e praticate, la carità dell’intelligenza. Oggi assistiamo a diversi imbarbarimenti sociali e povertà lancinanti a motivo della carenza di educazione e di cultura. Ai giovani dico che è importante che il loro studio non sia solo per se stessi, ma anche per coloro che li circondano. La conoscenza è tale se è condivisa.

Per quale motivo il trinomio Chiesa-università-territorio è fondamentale? Quale opere è in grado di realizzare tale sinergia?

Traduco il trinomio in Dio – intelligenza – Creazione per spiegarmi. Nella comunità cristiana si può e deve fare esperienza di Dio, all’università si fa esperienza della propria ed altrui intelligenza ed il territorio, cioè gli ambienti di vita, sono il luogo in cui il tutto viene messo a frutto, a sistema. Una fede che si limiti alle mura della Chiesa edificio o al massimo all’oratorio ed una conoscenza che si limiti alle aule dell’università avrebbero poco senso. Nelle due comunità, ecclesiale ed accademica, i giovani possono imparare ad essere e diventare adulti, tanto nella fede quanto nella concretezza del pensiero, per poi vivere da adulti ed assumersi le responsabilità negli ambienti di vita. Togliere uno degli elementi rende la persona monca. Oggi abbiamo bisogno di credenti intelligenti e di intelligenti credenti. I primi che rendano ragione della loro fede incarnando nella cultura il Logos, i secondi che sappiano orientare la conoscenza e la tecnica a favore dell’uomo e non contro di esso.

Quali sono i progetti che la pastorale universitaria torinese è riuscita a realizzare?

Mi piace pensare che sia stato lo Spirito Santo a realizzare qualche cosa, servendosi della nostra fatica e sperando di non essere stati troppo di ostacolo. Non lo dico per falsa umiltà, lo dico perché nelle attuali condizioni di esercizio della pastorale universitaria quanto viene a maturazione non posso che riconoscerlo come frutto dello Spirito e non di strategie più o meno azzeccate. Fare pastorale in università, ovunque, ma a Torino certamente in modo peculiare, significa annunciare Cristo in un ambiente non immediatamente favorevole e recettivo. L’università oggi è luogo piuttosto sassoso e pieno di spine per stare alla parabola del seminatore e, dunque, bisogna largheggiare nella semina e possibilmente avere buona mira nel centrare il terreno buono. Se dovessi fare un elenco, sperando di non fare la fine di Davide quando fece il censimento, direi che i frutti più promettenti sono Servire con Lode,la possibilità data agli studenti di fare volontariato accanto alla fragilità, i tirocini curricolari in ambiente ecclesiale, le settimane comunitarie per universitari e gli accordi che abbiamo siglato con gli atenei da cui stanno sbocciando iniziative interessanti e collaborazioni su didattica e ricerca. Ci sono poi i mille incontri, le celebrazioni, le confessioni: frutti più nascosti, che non vanno sui giornali, ma che sono il cuore caldo di ogni pastorale.

Nel suo ministero quali sono le difficoltà principali riscontrate?

Una prima difficoltà è la narrazione stessa della pastorale universitaria: non è ben chiaro cosa essa sia, tra la compagine ecclesiale e naturalmente fuori da essa. Non siamo molto abituati alle sue potenzialità ed ai suoi strumenti. Questo significa un isolamento iniziale e talora un po’ di sofferenza nel vedere che uno strumento per molti aspetti ottimo venga utilizzato così poco. La seconda difficoltà è che lavorare in università significa non essere atteso dalle persone: la comunità accademica non sa che tu ci sei e non ti cerca. Siamo un po’ abituati ad essere cercati dalla gente ed invece fare pastorale universitaria significa essere missionari in senso pieno, per di più in un territorio non vergine, ma carico di molte precomprensioni, alcune anche comprensibili. Bisogna vincere la ritrosia e la diffidenza e si può fare non tanto con strumenti culturali, soprattutto con l’empatia e la santità della vita. E per me essere come il Signore mi ha pensato da sempre non è facile, ci va conversione ogni giorno.

Essere cattolici in università a Torino cosa significa?

Significa avere una grande responsabilità. L’Università di Torino ha avuto tra le sue fila grandi personalità credenti che hanno tenuto alto tanto il nome della città e dei suoi atenei tanto il nome cristiano. Non sempre questo è riconosciuto: mi fa sorridere vedere nel cortile del palazzo del rettorato la targa posta nell’800 che ricorda Erasmo da Rotterdam. Venne a Torino per laurearsi in teologia, ma sulla targa vi è un non troppo definito rinascimento umanistico. C’è molta attenzione a non confondere il dato spirituale con quello accademico e mi sembra un errore che altrove nel mondo non si fa da tempo. Penso tuttavia che i tempi siano maturi e che le nuove generazioni, pur essendosi molto distaccate dalla pratica religiosa e dalla fede, tuttavia abbiano una maggiore apertura al dialogo ed al confronto. Sta dunque a noi, ancora una volta, essere capaci a rendere ragione della nostra fede in modo culturalmente onesto ed intellettualmente proficuo. Da questo punto di vista non siamo del tutto pronti. Se è vero che nel passato in diversi hanno subito ingiustizie ed ancora oggi talora capita, è anche vero che è necessario dimostrare di essere persone serie e credibili per poter essere accettate come credenti. Nulla ci è dovuto e pensare ad una presunta superiorità d’ufficio fa sorridere.

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!