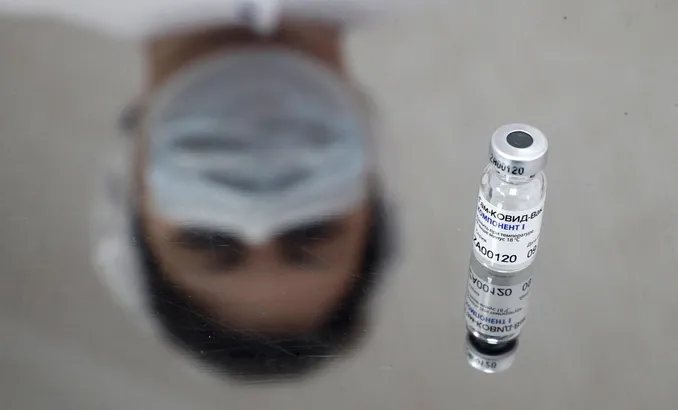

Non finirà con una puntura, «oggi non basta il vaccino per sconfiggere il Covid»

Più ci chiedono di sognare la palingenesi – resistere fino al vaccino, torneremo a vita nuova col vaccino – più le domande si moltiplicano. Non sull’utilità di una profilassi vaccinale – ditelo ai celebrazionisti per cui chiunque osi porre questioni è un negazionista no vax -, ma sul ridurre il problema e il debellamento di una pandemia all’obbligatorietà o meno di qualche puntura. Don Roberto Colombo è genetista clinico e specialista nella diagnostica molecolare delle malattie rare, docente della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica (Roma) e consultore del Dicastero Laici, Famiglia e Vita della Santa Sede. A lui abbiamo chiesto un aiuto ad orientarci in questo pandemonio di informazioni e dichiarazioni sguainate sulla profilassi anti-Covid. Ne è nato un lungo approfondimento su efficienza, immunità, sperimentazione, reazioni, distribuzione, affidabilità e obbligatorietà vaccinale che vi proponiamo a puntate. Ecco la prima, a tema l’approccio profilattico per contenere l’epidemia.

Dovevamo aspettare il vaccino. Oggi leggiamo che dovremo comunque vivere con mascherine e distanziati per un bel po’ di tempo anche dopo averlo ricevuto, sia perché il vaccino viene somministrato in due dosi (la seconda dose di quello della Pfizer-BioNTech viene inoculata tre settimane dopo la prima e quella di Moderna un mese dopo), sia perché non ci sono ancora dosi per tutti. Infine, l’impatto del vaccino non è ancora «del tutto chiaro». A questo proposito Emer Cooke, direttrice esecutiva dell’Agenzia europea del farmaco (Ema), ha già sottolineato che «il vaccino non è una bacchetta magica: la popolazione dovrà continuare a seguire tutte le restrizioni». “Vaccinare” quindi al momento non significa affatto “debellare subito il Covid”?

Non è facile, immediato rispondere a queste domande. L’efficacia e l’efficienza di una vaccinazione devono essere valutate correttamente all’interno di quella complessa e articolata azione medica che è la profilassi di una malattia contagiosa, di cui la vaccinazione rappresenta solo uno strumento, anche se molto importante e in alcuni casi risolutivo, ma solo con il passare degli anni (è il caso del vaiolo nel mondo e della meningite e poliomielite in molti Paesi). L’esperienza delle pandemie storiche e delle recenti epidemie diverse dal Covid-19 ci insegna che non tutti gli approcci profilattici per debellare o contenere la diffusione di un virus patogeno per l’uomo sono ugualmente efficienti in tutte le differenti situazioni epidemiche o pandemiche. I quadri epidemiologici che si presentano sono assai diversificati, e sono definiti non solo dalle caratteristiche intrinseche dell’agente virale (infettività, patogenicità, virulenza e invasività) e dai quadri clinici della malattia provocata dall’infezione (periodo di latenza, gravità e durata della sintomatologia, infezioni localizzate o disseminate, organi bersaglio e organi diffusori, resistenza del nostro organismo, eliminazione del virus, eventuale persistenza post-sintomatica, infezioni acute o latenti e altro ancora), ma anche dal quadro epidemiologico locale e globale che – in ciascuna fase dell’evento clinico-popolazionistico, che evolve nel tempo lungo settimane, mesi o anni – è definito dalla prevalenza della malattia (il numero di casi in una popolazione osservati in un dato momento) e dalla sua incidenza (il numero di casi nuovi che si sviluppano in una popolazione in un determinato periodo di tempo). La relazione tra prevalenza e incidenza varia da epidemia ad epidemia ed è importante nella scelta dell’approccio profilattico migliore per ciascuna di esse in una specifica popolazione e regione del mondo. Quando la durata clinica-infettiva di una malattia è elevata, possiamo avere una alta prevalenza anche se la sua incidenza è bassa, mentre nel caso opposto – quando la malattia si risolve in breve tempo – si può avere una alta incidenza (come nel caso del comune raffreddore, spesso causato da un rhinovirus) pur in presenza di una prevalenza moderata.

Quindi per “arrestarlo” in modo efficace oltre a conoscere “il tipo” di virus e di “malattia” che provoca è determinante sapere come cambia lo scenario della pandemia.

La scelta di uno o più mezzi profilattici appropriati (ad esempio quelli di barriera e igienici, come nel caso delle mascherine facciali, degli occhiali di protezione, di altri dispositivi di protezione individuale e della detergenza delle mani; o quelli ambientali, come il distanziamento fisico, i ricambi di aria negli ambienti chiusi, la sanificazione delle superfici con detergenti e disinfettati, il controllo della temperatura agli accessi; oppure di tipo immunitario, nel caso dei vaccini) dipende dai fattori che abbiamo elencato e dal quadro epidemiologico che viene rilevato in una specifica popolazione o regione. E quest’ultimo non è stazionario, ma in continua evoluzione, con la conseguente importanza di disporre di modelli statistico-predittivi robusti. Infine, ma non meno importante, l’efficienza di una iniziativa profilattica dipende dal grado di organizzazione del sistema sanitario che è chiamato ad attuarla (competenze, risorse materiali e umane, logistica, strumenti normativi di cui dispone, motivazione del personale sanitario e capacità manageriale dei direttori) e dalla risposta della popolazione (stratificata per fasce di soggetti e priorità di intervento su di essi) alla campagna profilattica. I fattori in gioco sono molteplici e non se ne può trascurare nessuno se si vuole agire in modo efficace ed efficiente contro la diffusione di questo virus.

Sta dicendo anche lei che il vaccino non sarà la bacchetta magica.

Sto dicendo che per queste ragioni (e altre che per brevità ho omesso) concordo con l’affermazione della dottoressa Emer Cooke sul fatto – del tutto evidente – che il solo vaccino non è l’arma vincente contro la fase attuale (acuta, dopo la ripresa post-estiva) della pandemia Covid-19 in Italia e in altri Paesi. Sottolineo “il solo vaccino” e “fase attuale (acuta)”. Altra questione è parlare del “solo vaccino” (più precisamente, dei vaccini, perché in dirittura di arrivo ve ne sono diversi e con differenti caratteristiche) per sconfiggere il Covid-19 quando il numero di soggetti infettati da betacoronavirus Sars-Cov-2, e a loro volta infettivi, sarà sceso a livelli popolazionistici molto più bassi e per un periodo sufficientemente lungo di tempo da consentire una campagna di vaccinazione di ampie fasce della popolazione (operazione assai complessa e di certo non “lampo”, nonostante alcuni toni propagandistici) in condizioni di sicurezza per i cittadini, gli operatori sanitari e le attività sociali ed economiche. Solo allora – e questo potrebbe accadere non prima di parecchi mesi – sarà ragionevole e realistico pensare di vincere le “sacche di resistenza” del virus ancora presenti in alcuni cripto-focolai di Covid-19 puntando tutto o quasi sulla profilassi vaccinale estesa. Adesso è prematuro puntare tutto e solo sulla vaccinazione e far credere ai cittadini che il “miracolo”, la “svolta prodigiosa” che sistemerà tutto è dietro l’angolo, già a portata di mano, e si chiama “vaccino”. Siamo realisti e ragionevoli: diamo il giusto peso a questo buon strumento profilattico, ma non nascondiamone i limiti.

Nel frattempo mascherine e gel?

Nel frattempo è necessario adottare un approccio profilattico integrato, che unisca mezzi di barriera e igienici (la cui icona sono diventate le mascherine e il gel, ma non sono solo questi), disposizioni ambientali (il cui slogan sembra essere il divieto di raggruppamento intra- ed extra-domestico, dimenticando altre elementari misure di tipo ambientale) e inoculazioni vaccinali mirate preventive a determinate categorie di soggetti. Senza dimenticare che una migliore e più precoce terapia del Covid-19 (precoce: ossia all’esordio della malattia, già ai primissimi sintomi, quasi sempre riconoscibili e curabili a domicilio) riveste anche un forte valore profilattico a livello socio-sanitario, spezzando il circolo vizioso tra una elevata prevalenza di quadri clinici gravi, l’affollamento nelle strutture di ricovero e cura con eccessivo impiego di personale sanitario, e una ridotta disponibilità di medici, infermieri e mezzi sanitari per la prevenzione della diffusione di questa malattia infettiva. Se una diffusa profilassi può ridurre la domanda di terapia e risparmiare sulla offerta sanitaria disponibile, una appropriata e tempestiva terapia può consentire di disporre di maggiori risorse (umane e materiali) per una diffusa e più efficiente profilassi.

Come su molti argomenti sensibili la comunicazione sul tema è stata subito polarizzata dai media, l’iperottimismo di chi vede nel vaccino la soluzione definitiva al Covid (e tratta come negazionista chiunque non solo avanzi dubbi, ma anche solo ponga domande su tempi ed efficacia) rischia di portarci a sottovalutare la situazione anche post-profilassi. Cosa dobbiamo tenere presente allora per non abbassare la guardia?

Quello che è certo (al di là delle affermazioni iperboliche che sembrano inseguire più la voglia di rassicurare che “tutto andrà bene” e giungerà il “lieto fine” di questo dramma umano, sociale, culturale, educativo ed economico arriverà presto, che non la necessità di una comunicazione veritiera e responsabile su come stanno realmente le cose e ciò di cui non dobbiamo illuderci) è il dato che nessun mezzo profilattico individuale o sociale, da solo, può attualmente (ossia nella fase pandemica in corso) garantire una protezione del singolo e della comunità nelle quotidiane condizioni in cui si svolge la ordinaria vita familiare, scolastica, universitaria, lavorativa, sportiva, ricreativa e sociale. L’efficacia e l’efficienza pratica (non quella teorica, ottenuta in condizioni sperimentali, di laboratorio o cliniche, ma quella “sul campo”) dei mezzi di barriera, igienici, ambientali e vaccinali – presi singolarmente – non è e non sarà del 100 per cento, ma, nei migliori casi, lascerà un rischio di contagio del 20-30 per cento. Solo integrando i diversi mezzi a disposizione, affiancando l’uno all’altro, possiamo riuscire a ridurre ulteriormente la probabilità di trasmissione del contagio e spezzare la catena di trasmissione del Covid-19 che ci sta tenendo in scacco. Non ci sono “bacchette magiche” né “sfere di cristallo” a darci l’illusione che tutto, d’incanto, possa finire quando gli aghi per la inoculazione del vaccino inizieranno ad entrare nel muscolo deltoide delle nostre spalle. Servono solo il realismo e la ragionevolezza di tenere conto di tutti i fattori in gioco, nessuno escluso, e la moralità di dire le cose come stanno, senza infingimenti che accarezzano i timori e le lamentele dei cittadini per edulcorare il loro umore, né terrorismo informativo che fa indebite pressioni sulla loro libertà e responsabilità per forzare un’adesione senza “se” e senza “ma” alle misure profilattiche.

(1. Continua)

Foto Ansa

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!