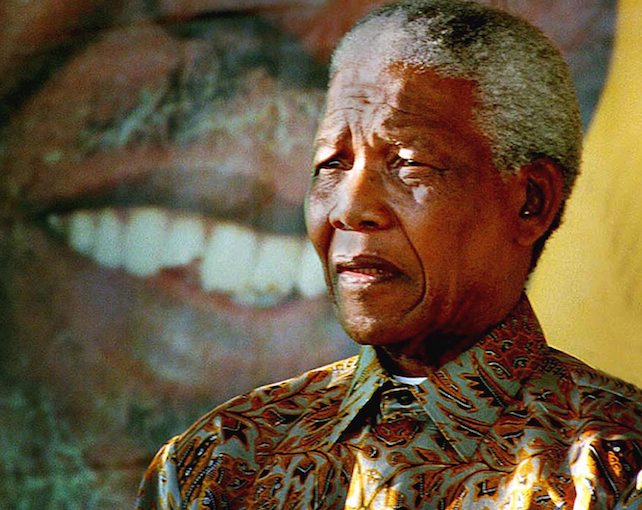

Nelson Mandela ancora non riposa in pace

Cento anni fa, il 18 luglio 1918, nasceva Nelson Mandela, l’eroe della pace trasformato in icona anti-apartheid e tradito da un paese che non voleva riconciliazione ma vendetta. Vi riproponiamo un articolo scritto nel 2013 da Rodolfo Casadei che pone una domanda sull’eredità di Madiba ancora attuale.

Che ne sarà del Sudafrica e dei sudafricani dopo la morte di Nelson Mandela? Mentre coloro che hanno beneficiato della sua azione politica lo piangono e i commentatori lo celebrano come l’uomo prima della lotta e poi della riconciliazione che ha reso possibile la soluzione negoziata di un conflitto che sembrava senza vie d’uscita, personalmente sono dominato dal turbamento intorno al futuro del paese che Mandela liberò dal razzismo istituzionalizzato.

Il Sudafrica dell’apartheid è stato il mio primo importante reportage, nel 1987. Avevo 29 anni e il paese che da un quarantennio i nazionalisti boeri dominavano, escludendo dalla vita politica l’84 per cento della popolazione fatto di neri e meticci, era entrato nel terzo anno dello Stato d’emergenza proclamato dal presidente Pieter W. Botha. Il conflitto era vivo dal 1960, l’anno della strage di Sharpeville quando la polizia aprì il fuoco su dimostranti neri anti-apartheid causando 69 vittime. Poi c’erano stati i massacri di studenti a Soweto nel 1976. Nel 1985 la violenza era ripresa e aveva già portato via migliaia di vite, per lo più di giovani neri; lo Stato d’emergenza riduceva quasi a zero le già scarse libertà personali e gli esigui diritti politici dei neri sudafricani.

TRA LE BARRICATE. Per un mese mi spostai fra Johannesburg, Pretoria e Città del Capo, soggiornando, benché fosse formalmente proibito, nelle townships, le località riservate ai neri o ai meticci: Soweto, Mamelodi, Crossroads, Kayelitsha, nomi che oggi dicono poco ma che allora evocavano proteste popolari, scioperi, scontri a fuoco, lacrimogeni, blindati, attentati, raid notturni della polizia, ecc. Riuscii a muovermi fra i due lati della barricata, raccontando come vedevano le cose gli uni e gli altri. Tornai a casa convinto che il conflitto sarebbe durato altri trent’anni e che sarebbe stato sanguinoso. Perché il governo dell’apartheid era ancora molto forte e perché l’opposizione nera era sempre più esasperata ed estremista.

LA LANCIA DELLA NAZIONE. A quel tempo, poi, il mondo era bipolare, spaccato in due dalla Guerra fredda fra Stati Uniti e Unione Sovietica, e lo scivolamento progressivo verso i paesi comunisti dell’African national congress (Anc), che raccoglieva la quasi totalità dell’opposizione nera al regime, faceva sì che i governi dei paesi occidentali mostrassero una simpatia solo di facciata nei suoi confronti. Il presidente Reagan negli Usa e Margaret Thatcher in Inghilterra facevano bene attenzione a non mettere troppo in difficoltà il governo sudafricano. Mai avrei pensato che appena tre anni dopo sarebbe stato avviato uno dei più sensazionali processi di pace che la politica internazionale abbia mai conosciuto. E mai avrei pensato che la svolta sarebbe venuta proprio da Nelson Mandela: il fondatore di Umkhonto weSizwe, la Lancia della nazione, cioè l’organizzazione militare dell’Anc. La persona che aveva incarnato la scelta della lotta violenta sarebbe diventato il leader che impersonava il compromesso risolutore e la riconciliazione possibile fra nemici che un odio profondo e un disprezzo radicato, chiaramente razzista, aveva contrapposto per decenni.

NEL CARCERE DI ROBBEN ISLAND. Dalle colline di Città del Capo vedevo l’isola di Robben Island: lì Mandela era stato incarcerato per diciotto anni a partire dal 1964, quando un tribunale l’aveva condannato all’ergastolo (aveva schivato la pena di morte solo per le proteste internazionali contro l’apartheid) per terrorismo. Trasferito sulla terraferma cinque anni prima, da un paio stava segretamente negoziando coi suoi carcerieri. All’inizio aveva tenuto all’oscuro della sua decisione anche i compagni di prigionia più fedeli, coi quali aveva condiviso la vita dietro alle sbarre (e, nei primi anni di detenzione, pesanti lavori forzati). Nessuno poteva accusarlo di aver tradito la causa: il governo bianco gli aveva più volte proposto la liberazione in cambio di una semplice dichiarazione di rinuncia alla lotta armata. Lui si era sempre rifiutato. Però la sua decisione di aprire la porta al dialogo col governo dell’apartheid in carica risultò incomprensibile, non appena fu nota, a compagni di detenzione e a militanti della lotta anti-apartheid in Sudafrica e nel mondo. Molti pensarono che l’isolamento carcerario avesse fatto perdere lucidità al vecchio leader, simbolo della lotta all’apartheid dai giorni del processo contro di lui nel 1964, e che non si rendesse conto di come il crescendo di lotte popolari e di solidarietà internazionali avrebbe potuto presto portare al collasso il regime.

UN PADRE DELLA PATRIA. Ma Mandela guardava avanti, non gli bastava più mettere in crisi il regime, voleva che il Sudafrica avesse prospettive positive dopo la fine dell’apartheid. In carcere, era diventato un pragmatico. Aveva deciso di rinunciare alla vittoria in cambio di una pace di compromesso che rendesse possibile un futuro vivibile a milioni di persone. Cosa abbia convertito il lottatore intransigente degli anni Sessanta in un saggio mediatore, pronto ad amnistiare i colpevoli di delitti politici spesso esecrabili (torture e omicidi mirati, spesso brutali, di militanti neri) e a rinunciare all’esproprio dei beni dei bianchi, non è chiaro. Sembra che Mandela abbia percepito per sé la possibilità di diventare un padre della patria, di dare vita a una comunità senza precedenti fra sudafricani di tutte le razze e opinioni politiche. L’ideale comunitario è sempre presente nella visione del mondo dei migliori leader africani. La vicenda politica e umana aveva consegnato a Mandela la possibilità di ampliare questo ideale fino a farvi rientrare ogni sudafricano. Certamente ha influito anche l’aspetto biografico e umano: quasi settantenne, Mandela non avrebbe avuto più tempo per godere degli affetti familiari di moglie e figlie se non fosse tornato libero. Ma doveva tornare libero senza tradire il senso della lotta di una vita. E quel senso poteva essere salvato da una politica di compromesso e riconciliazione, l’unica che prometteva un immediato futuro sereno.

LA FINE DEL COMUNISMO. Gli fu di aiuto la fine della Guerra fredda nel 1989, che toglieva al governo sudafricano della minoranza bianca la sua principale giustificazione geopolitica: senza più una minaccia comunista incombente sul paese africano più ricco (a quel tempo) di materie prime, l’Occidente non aveva motivi di temere un’ascesa al potere della maggioranza nera. La fine del comunismo in Unione Sovietica rendeva inoltre meno influenti all’interno del fronte anti-apartheid le componenti comuniste. Il Mandela guerrigliero e resistente poté trasformarsi nell’unico sudafricano dotato del carisma necessario per unire, per la prima volta nella sua storia iniziata con la colonizzazione europea alla fine del Seicento, quello che fino ad allora era stato il paese più diseguale e ingiusto del mondo. Poco tempo dopo nella sua autobiografia ufficiale, Lungo cammino verso la libertà, poté scrivere parole più da profeta che da politico: «Quando sono uscito di prigione, questa era la mia missione, liberare sia gli oppressi che l’oppressore. Non abbiamo ancora compiuto l’ultimo passo del nostro viaggio, ma il primo di un lungo e anche più difficile cammino. Per essere liberi non basta rompere le catene, ma vivere in un modo che rispetti e accresca la libertà degli altri».

DOPO LA MORTE. Diciotto anni dopo aver scritto queste parole, Nelson Mandela ha lasciato questa vita e un paese che lo piange, ma che non sembra in grado – ai miei occhi – di appropriarsi della sua eredità e di proseguire quel cammino verso la piena libertà che in modo così suggestivo lui aveva delineato. Il mio timore è che, con la morte del padre unificatore del Sudafrica, la discordia e il rancore torneranno a occupare la scena. Nei quasi vent’anni successivi alla fine dell’apartheid la liberazione materiale dei neri e morale dei bianchi ha fatto pochi progressi: a livello politico ed economico un’oligarchia nera ha sostituito quella bianca, mentre la maggioranza della popolazione soffre ancora alti tassi di povertà, un’educazione di infima qualità, una disoccupazione del 25 per cento e livelli record di criminalità. Ottocentomila bianchi sono emigrati, e i 4,5 milioni che restano sono timorosi che alla morte di Mandela seguirà un crescendo di politiche a loro ostili. Lo scenario che tutti temono è quello attuato in Zimbabwe dal presidente Robert Mugabe dopo un decennio di politiche sagge. Quando l’economia cominciò ad avere problemi, Mugabe diede il via a espropri delle fattorie dei bianchi senza un vero piano di sviluppo, danneggiando la produzione agroalimentare e tutta l’economia del paese. In Sudafrica lo scontento della massa della popolazione nera, che non ha veramente beneficiato della fine dell’apartheid, verrà manipolato e diretto verso i bianchi, capri espiatori della situazione. Così i nuovi ricchi della nomenklatura dell’Anc potranno continuare a difendere i privilegi conquistati insieme al potere politico nel 1994, mentre un numero maggiore di bianchi lascerà il paese impoverendolo di capitale umano.

LA SPERANZA DEL SUDAFRICA. Spero naturalmente di sbagliarmi, spero che i neri sudafricani di ogni condizione socio-economica si sentano vincolati a uno dei valori tradizionali africani più radicati: il timore reverenziale verso i propri defunti, il dovere di restare fedeli ai princìpi e alle tradizioni che essi interpretarono in vita. Questa caratteristica culturale, che in gran parte dell’Africa nera ha conseguenze negative sullo sviluppo umano e materiale, in Sudafrica potrebbe invece risultare decisiva per conservare e sviluppare il capolavoro realizzato in vita da Nelson Rolihlahla Mandela: la riconciliazione fra nemici raggiunta attraverso l’ammissione delle proprie colpe e la realistica considerazione degli interessi di tutti, base della pace e di ogni speranza di progresso e giustizia ulteriori. Solo questo farebbe riposare in pace Madiba (l’affettuoso soprannome etnico con cui Nelson Mandela era conosciuto).

Foto Ansa

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!