Il limite dei 30 all’ora in città provoca più inquinamento? Non esageriamo

Andare più piano in auto peggiora la qualità dell’aria e danneggia la nostra salute? Sembrerebbe questa la conclusione di una ricerca del MIT Senseable City Lab che prova a stimare gli effetti della introduzione del limite di 30 km/h nella città di Milano. L’analisi è stata ripresa con grande evidenza e stupore – il Corriere ha scritto di un “incredibile studio” – dai mezzi di informazione. In realtà, a guardare bene i numeri si è fatto molto rumore per nulla, o quasi. Vediamo perché.

Gli effetti sulla qualità dell’aria del limite dei 30 all’ora

I fattori che determinano l’entità delle emissioni inquinanti sono molti: il numero di auto in circolazione, le percorrenze, la velocità a cui si muovono, il tipo di veicoli.

Ora, non è una novità che la quantità di gas di scarico prodotta da un veicolo che procede a velocità costante di 50-60 km/h è molto più bassa di quella di uno che viaggia a 20 km/h. La curva delle emissioni è fatta a “U”: si parte da valori elevati, si scende fino a raggiungere un minimo e poi si risale per velocità maggiori. I tragitti effettuati in città si effettuano di solito a una velocità media inferiore a quella ottimale e, dunque, provvedimenti volti a ridurla hanno un effetto negativo parzialmente compensato dal fatto che si riducono le fasi di accelerazione. Questo è però solo il primo effetto.

Imporre, e far rispettare, limiti di velocità più bassi equivale a far aumentare il costo del trasporto – il tempo è denaro – e, quindi, a diminuire gli spostamenti nella zona interessata dal provvedimento. E il quadro non è ancora completo: politiche volte a contrastare localmente l’uso dell’auto possono causare una diversa distribuzione dei viaggi sul territorio – meno spostamenti in centro e più in periferia.

Oggi le auto inquinano sempre meno

Gli aspetti sopra delineati vanno infine inquadrati in un contesto più ampio che vede come fattore largamente dominante per l’evoluzione della qualità dell’aria il rinnovo del parco veicolare. Grazie alla innovazione tecnologia, a partire dagli anni Settanta per alcune sostanze e, poi, per tutti i maggiori inquinanti dagli anni Novanta con l’adozione delle marmitte catalitiche e dei filtri antiparticolato, i gas e le polveri prodotti dai veicoli stradali per ogni chilometro percorso sono stati drasticamente ridotti. Una sola auto Euro 0 inquinava grosso modo come venti Euro 6. Grazie a questo progresso e a quelli analoghi negli altri settori il cielo delle nostre città è diventato sempre più blu nonostante l’aumento del traffico.

Tale tendenza è destinata a proseguire negli anni futuri anche grazie al maggior numero di veicoli elettrici in circolazione. Tutte le politiche della mobilità sono destinate ad avere un peso sempre più marginale. L’aumento del 2,7 per cento delle emissioni di particolato stimato da MIT Senseable City Lab è poco più che rumore di fondo, sostanzialmente impercepibile con le misurazioni delle centraline anche perché, a Milano, il traffico veicolare contribuisce alla presenza nell’aria di questo inquinante per una modesta quota, intorno al 15 per cento.

Guardare sicurezza e tempi di percorrenza

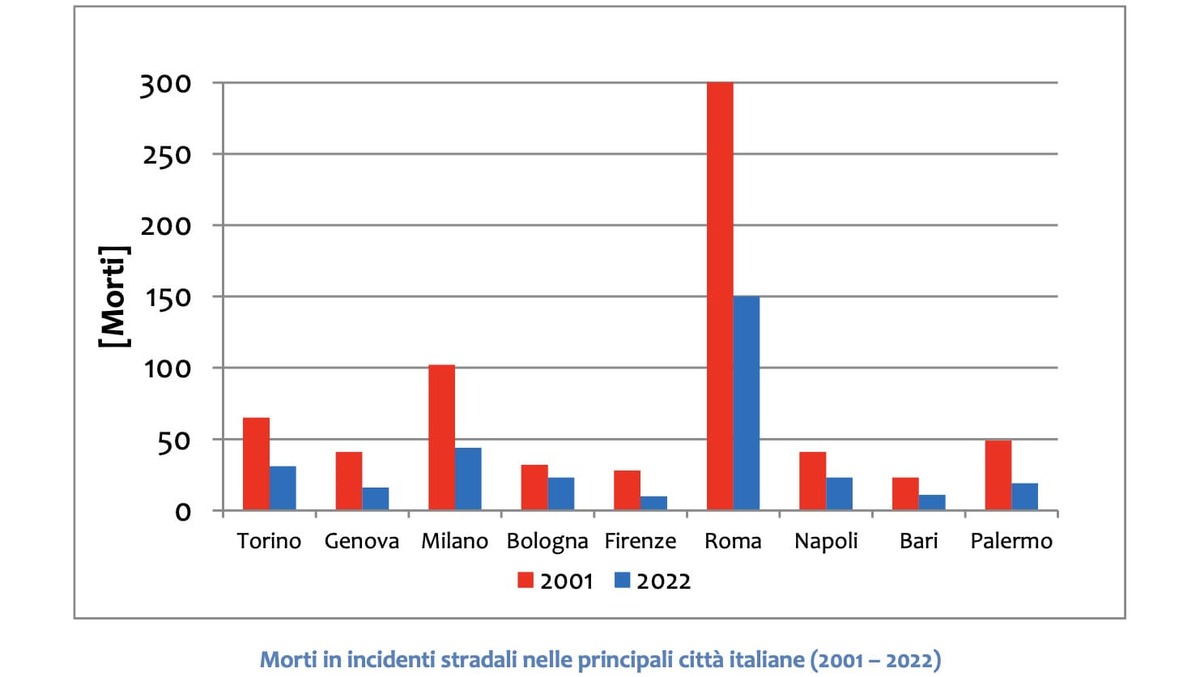

Sui piatti della bilancia di una seria valutazione dei provvedimenti di riduzione della velocità massima dovrebbero esserci la sicurezza e i tempi di percorrenza. Andando più piano si riduce la gravità degli incidenti. Anche sul fronte della sicurezza non si dovrebbe però dimenticare che la tendenza in atto da decenni è molto positiva: ad esempio, nelle otto maggiori città italiane il numero di vittime è sceso da 687 nel 2001 a 327 nel 2022.

Una valutazione costi-benefici della “città a 30 km/h” a Bologna, pur non contenendo una stima di riduzione del numero di vittime attesa in quanto si tratterebbe di «valori troppo bassi per ottenere delle stime attendibili», fornisce una valutazione positiva del provvedimento: l’effetto positivo della riduzione del numero di feriti e di incidenti più che compensa il costo conseguente all’allungamento dei tempi di viaggio. Nel documento si fa peraltro correttamente notare come «i benefici, in larghissima misura determinati dalla riduzione dell’incidentalità, potrebbero doversi ridimensionare in uno scenario ben auspicabile di riduzione generalizzata del fenomeno conseguente ad altre concomitanti politiche di controllo oltre che di evoluzione tecnologica degli autoveicoli».

La bici al posto dell’auto non è la soluzione

Occorre dunque soppesare attentamente vantaggi e svantaggi prima di intervenire e poi monitorare i risultati ottenuti. Si tratta, a meno di non voler condurre una guerra all’auto senza se e senza ma, di cesellare guardando ai casi di maggior successo e non di agire in modo indiscriminato. A Oslo, ad esempio, il numero di vittime è stato pressoché azzerato pur mantenendo su tutte le strade non secondarie un limite di velocità di 50 km/h o superiore.

E, se si ha davvero a cuore la sicurezza del trasporto stradale nel suo insieme, non si dovrebbe promuovere l’uso della bici in sostituzione all’auto. Un maggior uso della due ruote sembra infatti in contrasto con la riduzione della mortalità. Nel caso dell’Olanda, ad esempio, mentre il numero di morti tra coloro che si spostano in auto si è ridotto tra il 1996 e il 2022 da 609 a 205, le vittime tra i ciclisti risultano in aumento nell’ultimo decennio e nel 2022 sono risultate pari a 291 (di cui 141 causate da incidenti con auto) il valore più alto del periodo analizzato.

In rapporto alla popolazione è come se in Italia vi fossero state mille vittime tra i ciclisti a fronte delle 185 effettivamente registrate pur in presenza di un tasso di mortalità molto più elevato e in ragione dell’uso molto più limitato della bicicletta. Un esito che non appare propriamente desiderabile.

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!