Meeting, a cent’anni dalla morte, ecco l’anima carnale di Charles Péguy

Pubblichiamo ampi stralci della prefazione al catalogo della mostra “Storia di un’anima carnale. A cent’anni dalla morte di Charles Péguy”

Pubblichiamo ampi stralci della prefazione al catalogo della mostra “Storia di un’anima carnale. A cent’anni dalla morte di Charles Péguy”

Perché una mostra su Charles Péguy al Meeting di Rimini? A giustificarla non può bastare il fatto che lo scrittore francese sia morto nel 1914 e che quindi ci troviamo davanti a un anniversario tondo (…). Il nostro autore si sentirebbe stretto in gabbia se si decidesse di parlare di lui come di un monumento del passato, seppur venerato, e si ribellerebbe a veder trattate le sue parole come residui morti sui quali gli specialisti fanno le loro dotte analisi: sono parole nate vive – cioè frutto di una sofferta partecipazione esistenziale – e vive devono rimanere. Insufficiente è anche la constatazione che Péguy è un autore amato dal pubblico del Meeting ma forse non sufficientemente conosciuto e che, quindi, vale la pena offrire informazioni più precise e accurate sulla sua vita e vasta opera.

Certamente tutto questo è interessante, ma resta la domanda: in mezzo all’enorme mare degli scritti di Péguy, qual è il punto che riteniamo essenziale? Péguy ha lasciato pagine memorabili di sofferta partecipazione al dramma degli esclusi, di penetrante critica dell’uso ridotto della ragione tipico del mondo moderno, di veemente ribellione di fronte alla mistica rimpicciolita in politica, di partecipata immedesimazione con passi del Vangelo, di passione per la propria patria: che cosa privilegiare? Péguy ci ha parlato in modo indimenticabile della «piccola speranza», della nobiltà del «lavoro ben fatto», della grazia che buca le corazze più dure ed è impotente di fronte alle «anime abituate», del padre che è «il più grande avventuriero della storia» e del bambino che è «l’innocenza» che non si recupererà mai più, di Dio quasi imbarazzato di fronte alla libertà umana; tutto questo dovrebbe entrare in mostra, ma attorno a quale punto focale? Attorno al punto infuocato riassunto dalla parola «avvenimento». Péguy, infatti, ci ha aiutato a ricordare che la dinamica dell’avvenimento è essenziale per ogni autentica conoscenza. Alain Finkielkraut lo aveva scritto anni fa e lo ha approfondito nell’intervista che ci ha concesso in occasione della mostra. Péguy ci ha anche ridetto, con splendore di parole taglienti, che il cristianesimo stesso è, supremamente, avvenimento e che ridurlo a qualsiasi altra cosa – discorso o morale, organizzazione o devozione, ricordo o utopia – significa immiserirlo fino al punto di soffocarlo.

Ovviamente la mostra non intende tanto parlare dell’avvenimento, farne cioè un idolo teorico morto; dovrebbe lei stessa – tutte le scelte operative sono state fatte in questa logica – essere un avvenimento. Ma Péguy ci ha insegnato che l’avvenimento avviene quando avviene, è imprevisto e imprevedibile, noi non possiamo produrlo (…). Ogni evento è sempre storicamente determinato, avviene in uno spazio preciso e in un tempo identificabile. L’“avvenimento Péguy” deve, quindi, innanzitutto essere presentato nel suo concreto svolgersi. In tal senso la mostra è suddivisa in quattro sezioni cronologicamente successive.

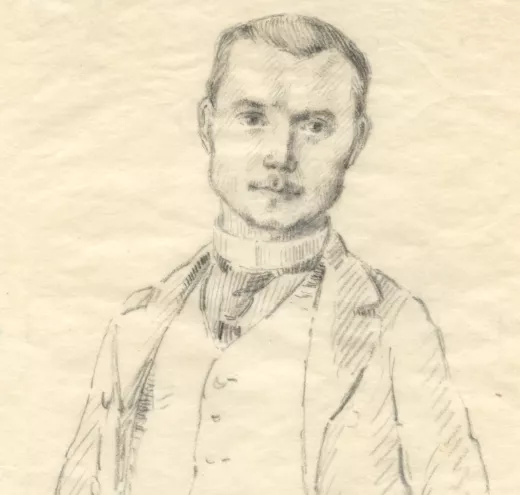

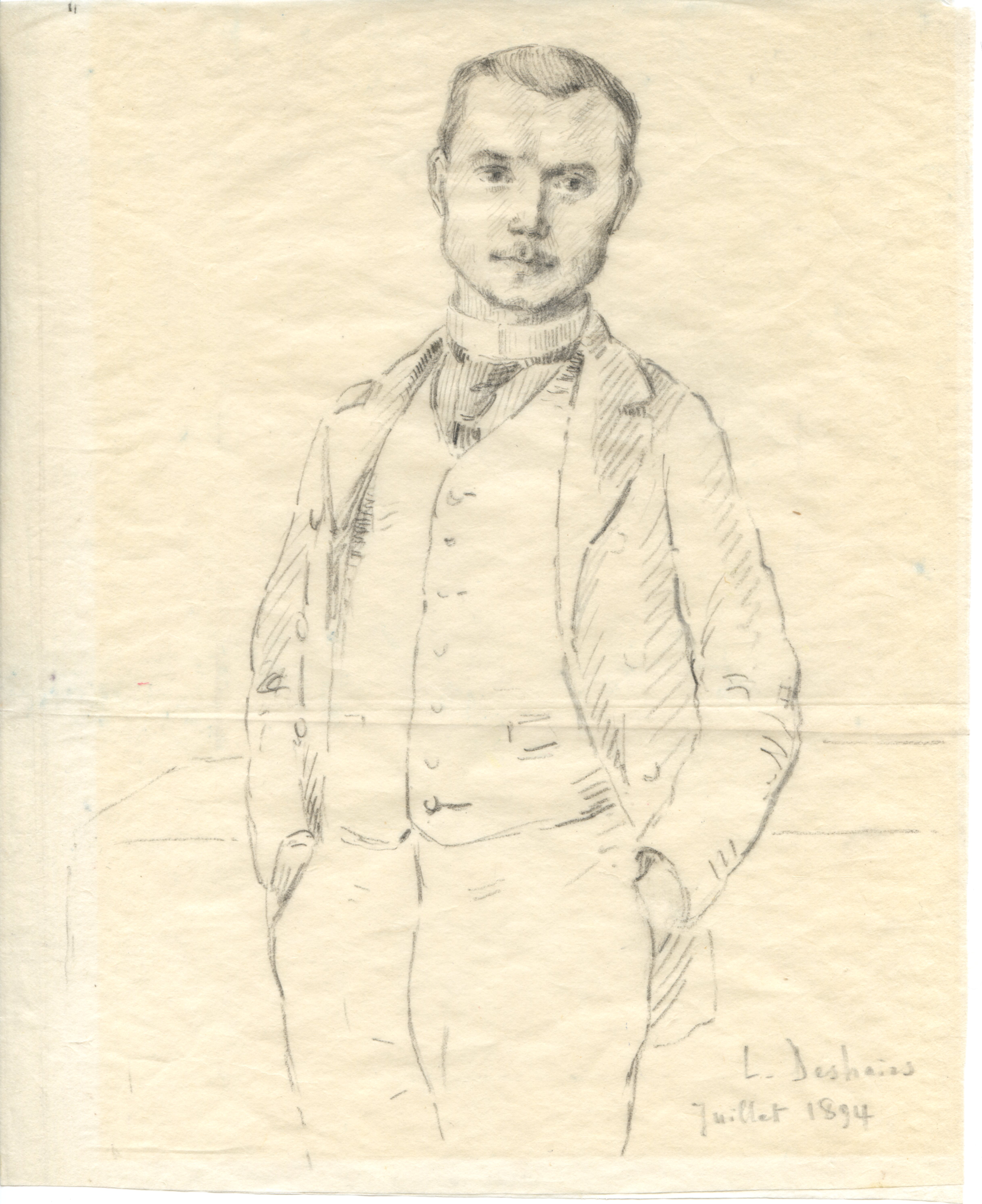

La prima si intitola “Per la città armoniosa” e copre il periodo che va dalla nascita a Orléans (1873) alla fondazione dei Cahiers de la Quinzaine (1900). La vicenda che vi si svolge è quella di un bambino nato in una famiglia povera, resa monca dalla morte prematura del padre, educato contemporaneamente nella scuola laica e nella parrocchia, a cui si apre la prospettiva di studi superiori. Un giovane che abbandona la pratica religiosa, sentita come superflua, e che abbraccia il socialismo inteso come soluzione più accettabile per realizzare una giusta convivenza dalla quale nessuno sia escluso, la «città armoniosa», appunto.

La seconda sezione (1900-1907) riguarda la fase iniziale dei Cahiers, quella delle battaglie contro il socialismo anchilosato, per il mantenimento del dreyfusismo autentico, per andare «oltre il mondo moderno» che avvilisce ogni umanità nell’asfittico meccanismo dei sistemi intellettuali. Anni di lavoro estenuante, di amicizie annodate o sciolte, di polemiche e di esaltanti scoperte, di scrittura sovrabbondante. Ma anche di progressivo isolamento, quasi che il mondo politico e culturale abbia voluto espellere Péguy così come ci si sbarazza di un corpo estraneo.

“Dal Getsemani” è il titolo della terza sezione (1907-1910). Il giardino in cui Gesù ha vissuto la sua agonia (sulla quale Péguy ha scritto pagine immortali) può essere preso a simbolo degli anni in cui lo scrittore ha vissuto su di sé la profonda crisi del mondo che lo circondava: crisi di ideali alti, di pensiero autentico, di solidarietà vissuta, di giustizia praticata, di politica utile. Crisi accompagnata da difficoltà personali: malattia, povertà, solitudine, sbandamento affettivo. Ma come nel giardino degli ulivi Cristo ha posto – «Fiat voluntas tua» – il seme della resurrezione, così, da quel periodo di acuta sofferenza, Péguy ha tratto lo slancio del rinnovamento: attraverso la riscoperta della fede «di quando eravamo bambini». Non una «conversione» intesa come rinnegamento del passato, ma una rifioritura come di un albero che trova più profonde sorgenti di linfa.

“Dal Getsemani” è il titolo della terza sezione (1907-1910). Il giardino in cui Gesù ha vissuto la sua agonia (sulla quale Péguy ha scritto pagine immortali) può essere preso a simbolo degli anni in cui lo scrittore ha vissuto su di sé la profonda crisi del mondo che lo circondava: crisi di ideali alti, di pensiero autentico, di solidarietà vissuta, di giustizia praticata, di politica utile. Crisi accompagnata da difficoltà personali: malattia, povertà, solitudine, sbandamento affettivo. Ma come nel giardino degli ulivi Cristo ha posto – «Fiat voluntas tua» – il seme della resurrezione, così, da quel periodo di acuta sofferenza, Péguy ha tratto lo slancio del rinnovamento: attraverso la riscoperta della fede «di quando eravamo bambini». Non una «conversione» intesa come rinnegamento del passato, ma una rifioritura come di un albero che trova più profonde sorgenti di linfa.

È dall’avvenimento di questa rinascita che sgorgano le grandi opere dell’ultimo periodo della vita di Péguy (1910-1914), quelle più famose e citate: i tre Misteri, il Laudet, Il denaro, gli Arazzi, Eva e le due Note. La mostra le raccoglie sotto l’emblema del «Cammino di Chartres», perché il pellegrinaggio del giugno 1912 alla celebre cattedrale ha segnato – per ammissione dello stesso Péguy: «Sono un uomo nuovo» – una svolta decisiva nella sua esistenza, una profonda pacificazione – «Ecco, mi abbandono» – che durerà fino ai giorni della guerra e della morte sul campo di battaglia.

Non cancellare ma aggiungere

Su questo itinerario Péguy ha continuamente riflettuto e scritto, e per noi l’unica possibilità per partecipare alla sua esperienza è quella di leggere le sue parole. Perciò in mostra è lasciato il più ampio spazio ai testi dello scrittore. Sono necessarie due annotazioni.

La prima è che le opere di Péguy sono un fiume in piena; proprio per essere fedele alla logica dell’avvenimento, il nostro autore non seguiva schemi predefiniti: si lasciava andare alla sollecitazione che un fatto, un incontro, una lettura gli suscitavano e li inseriva nel flusso della sua scrittura, sempre aggiungendo; Péguy non cancellava mai nulla e tantomeno rifiniva i suoi testi per pura preoccupazione stilistica. Le sue ripetizioni non sono altro che un’ultima obbedienza alla constatazione che la parola è insufficiente a descrivere la ricchezza del fatto e che quindi occorre ritornarci sempre, chiarirlo da nuovi punti di vista, illuminarlo con successivi tocchi di approssimazione. Si comprende quanto un autore così sia difficile da citare. I testi esposti in mostra sono sostanzialmente dei puzzle ricomposti da un contesto più lungo e variegato. Un limite, senz’altro; ma anche il suggerimento al visitatore di immergersi direttamente lui nel fiume della poesia e della prosa dello scrittore orleanese.

La seconda annotazione coinvolge l’atteggiamento del visitatore. La lettura di un testo può essere un avvenimento, ma può anche non esserlo. E non lo sarà di certo se il lettore non ha l’apertura disponibile che non si ferma al già saputo. L’ha scritto Péguy in Clio: «Leggere è entrare in; nella contemplazione di una vita, con amicizia, con fedeltà, anche con un certo compiacimento indispensabile, non soltanto con simpatia, ma con amore». Solo a queste condizioni lo scritto rimane vivo e solo da qualcosa di vivo può scaturire l’avvenimento. «È un destino meraviglioso, quasi formidabile, che tante grandi opere possano ricevere ancora un compimento, una conclusione, un coronamento da parte nostra, dalla nostra lettura. La più grande opera del genio è rimessa nelle nostre deboli mani». Anche in una mostra.

(…) Sono presenti in mostra alcune brevi drammaturgie. Si tratta (…) di 4 snodi cruciali della vita di Péguy: il suo rapporto col socialismo, il lavoro dei Cahiers, il ritorno alla fede, il pellegrinaggio a Chartres. La situazione scenica è inventata (salvo il dialogo con l’amico Joseph Lotte in cui Péguy comunica il suo ritrovato cattolicesimo), ma i personaggi sono quasi tutti storici e, soprattutto, le parole pronunciate da Péguy (e qualche volta quelle di altri) sono autentiche, cioè tratte da suoi scritti. L’anima carnale di cui in mostra si cerca di fare la storia è, ovviamente, quella di Péguy. E lo è proprio in quanto lo scrittore ci ha fatto capire che ogni avvenimento è un dato concreto, carnale, portatore di un’anima, di una tensione al significato che eccede l’apparenza. Inoltre, anima carnale per eccellenza è stato Cristo: nell’avvenimento della sua incarnazione, della sua vita privata e pubblica, della sua morte e risurrezione Egli ha reso presente il sublime «incastro» dell’eterno nel temporale e, reciprocamente, del temporale nell’eterno. «Il destino non ha lasciato solo l’uomo» proprio perché ha superato l’infinita distanza tra questi due poli e da allora nulla più è periferico al suo cuore: «Un Dio, amico mio, Dio si è scomodato, Dio si è sacrificato per me. Ecco qua il cristianesimo».

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!