Manca il lavoro? Aumentate la tensione. Tutto corre su un filo di rasoio

20

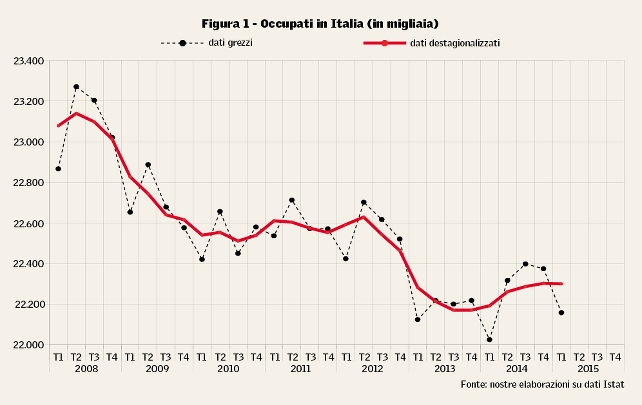

Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti) – Secondo i dati provvisori diffusi dall’Istat il 3 giugno scorso, gli occupati nel mese di aprile 2015 sono stimati in 22 milioni 420 mila come dato destagionalizzato, in crescita di 159 mila unità rispetto a marzo (+0,7 per cento). L’andamento della serie storica mensile risente di un maggiore “rumore di fondo” e il dato riferito a un mese non può sintetizzare una tendenza.

Se si intende cogliere il “segnale”, conviene analizzare i dati destagionalizzati a cadenza trimestrale (vedi figura 1). Il livello degli occupati ha toccato il fondo nel quarto trimestre 2013 (22 milioni 171 mila). L’occupazione in Italia aveva invece raggiunto il suo punto di massimo assoluto nel secondo trimestre 2008 (23 milioni 139 mila), alla vigilia della crisi. Per cui le due fasi recessive che si sono succedute negli ultimi sette anni, ossia la “Great Recession” a cavallo fra il 2008 e il 2009 e quella innescata dalle politiche di austerity conseguenti alla crisi dei debiti sovrani del 2011, hanno comportato una perdita occupazionale complessiva pari a 968 mila unità. Per la verità, già dal primo trimestre 2014 si era abbozzata una prima rimonta, sotto però la “cattiva stella” di una coda di recessione avvelenata dalla deflazione. La crescita occupazionale pareva già arenata nel primo trimestre 2015.

Poi è arrivato il positivo dato di aprile che, se dovesse confermarsi e trasformarsi in tendenza nei mesi a venire, ci autorizzerebbe a parlare di ripresa occupazionale. Una ripresa che deve però consentire l’uscita dalla disoccupazione non a 40 mila persone, come è avvenuto ad aprile, ma misurarsi con 3 milioni 161 mila persone in cerca di occupazione (dato destagionalizzato, sempre riferito ad aprile).

I giornali hanno però omesso di riportare una delle poche buone notizie che poteva valer la pena di raccontare, fra tante previsioni di ripresa non mantenute. Secondo i dati dell’Indagine su posti vacanti e ore lavorate condotta dall’Istat, i posti vacanti nelle imprese sono tornati ad aumentare: il tasso di posti vacanti destagionalizzato è passato, infatti, dallo 0,5 per cento nel quarto trimestre 2014 allo 0,6 per cento nel primo trimestre 2015.

Un concetto «rivoluzionario»

Questo incremento è coinciso con un altro fatto, di cui però ovviamente la stampa ha dato notizia: il Pil, nel primo trimestre 2015, ha dato il primo segnale di crescita reale “effettiva” (+0,3 per cento in termini congiunturali e +0,1 in quelli tendenziali), dopo ben tre anni e mezzo di recessione dovuta alla crisi dei debiti sovrani e alle indesiderabili conseguenze delle politiche di austerity.

Anche i posti vacanti nelle imprese non crescevano da oltre tre anni. E questa non è una coincidenza. I posti di lavoro li crea solo la domanda effettiva. La probabilità di trovare lavoro, per coloro che sono disoccupati, resta però una “speranza matematica” assai deludente.

Nel 2010 Diamond, Mortensen e Pissarides ricevono il premio Nobel per l’economia: il Dmp model, il loro modello, spiega come avviene il matching fra posti vacanti e disoccupati nel mercato del lavoro. Come possano “mettersi assieme”, in altre parole, le imprese che hanno posti di lavoro liberi da ricoprire con le persone che cercano un lavoro, instaurando così nuovi rapporti di lavoro, prerequisito per la crescita dell’occupazione. Non è possibile neppure accennare alla messe di risultati teorici ed empirici prodotta da questo nuovo paradigma, se non per un concetto ritenuto centrale. «Rivoluzionario», secondo l’autorevole economista statunitense Robert Hall. Il concetto di tensione del mercato del lavoro (labour market tightness).

La tensione del mercato del lavoro è data dal rapporto fra posti vacanti e disoccupati. Se il rapporto è elevato il mercato è detto “teso” (tight): i datori di lavoro incontrano difficoltà e lunghi tempi di attesa nella copertura dei posti vacanti, mentre i disoccupati trovano lavoro agevolmente. Viceversa, se tale rapporto è basso, il mercato del lavoro è “allentato”, “lasco” (slack): le imprese hanno sì maggiori margini di scelta, ma i disoccupati potrebbero incontrare grandi difficoltà a collocarsi.

Tale rapporto percentuale fra posti vacanti e disoccupati esprime, a ben vedere, la probabilità di trovare un lavoro in un’impresa da parte di un disoccupato medio, nell’ipotesi che non vi siano frizioni nell’incontro fra domanda e offerta di lavoro. In un mercato “in carne e ossa”, tale probabilità varia da lavoratore a lavoratore, perché i disoccupati non sono uguali fra loro, per livello e tipo di competenze, oltre che per fattori ascrittivi. Inoltre il reale job-finding rate è di regola inferiore al valore dell’indice di tensione del mercato del lavoro, perché l’incontro fra domanda e offerta di lavoro potrebbe avvenire in modo più o meno efficiente nel sistema.

Va da sé, comunque, che “raffinatezze” teoriche relative all’“eterogeneità” dei disoccupati e dei posti vacanti, nonché all’efficienza del matching, si possono discutere solo se ci sono posti vacanti. Temi quali quello delle pari opportunità o dell’efficienza dei servizi per il lavoro si possono affrontare solo se ci sono “minime opportunità” di lavoro da condividere o da intermediare.

Un confronto imbarazzante

La prima domanda da porsi quindi è: quanti posti vacanti ci sono ogni 100 disoccupati?

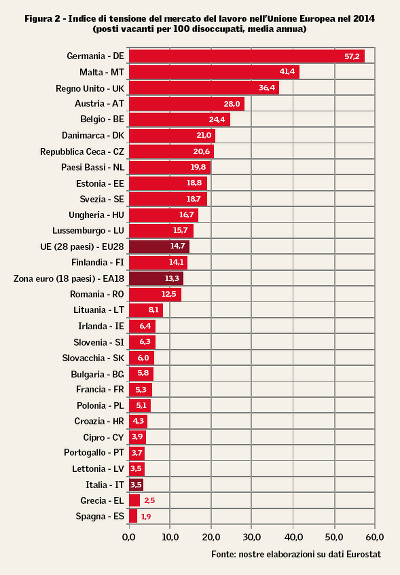

A questa domanda hanno cercato di rispondere l’economista Marco Cantalupi e chi scrive, costruendo a partire dai dati Eurostat e Istat l’indice di tensione del mercato del lavoro per ciascuno dei 28 paesi dell’Unione Europea.

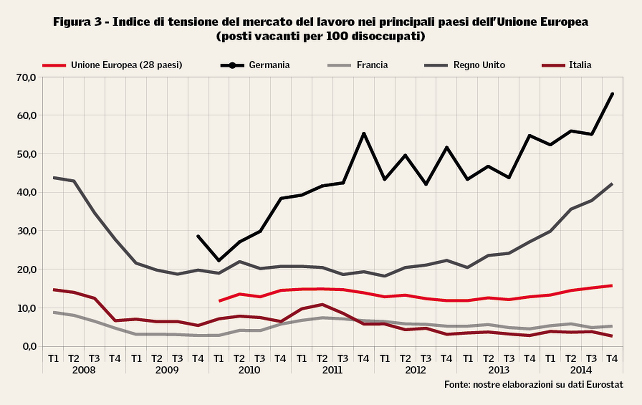

Se prima della crisi la tensione del mercato del lavoro italiano si attestava sopra ai 14 posti vacanti ogni 100 disoccupati, alla fine della crisi, nel 2014, essa era in media 3,5. Certo, nel primo trimestre 2015 ci sono segnali di possibile rimonta. Ma il confronto fra paesi è a dir poco imbarazzante, se si considera che stiamo parlando della probabilità (massima teorica) che un disoccupato (medio) possa trovare un posto di lavoro in un’impresa. (vedi figure 2 e 3).

È bene considerare, innanzitutto, quale è stata la dinamica di questo indicatore per i quattro paesi più popolosi dell’Unione. Fatta eccezione per la Germania, solo il Regno Unito, fra le grandi economie europee, presenta un valore “di eccellenza” nel 2014 (36,4 posti vacanti per 100 disoccupati), avendo recuperato negli ultimi due anni tutto il terreno perduto durante la crisi. Ancora una volta Britain alone: il fatto che l’Inghilterra abbia affrontato la crisi fuori dall’Eurozona sarà un caso? Sarà un caso che David Cameron abbia vinto le elezioni? Fa pensare questa Inghilterra, il paese di Lord Beveridge, inventore del welfare state e il primo a dare impulso proprio allo studio sui posti vacanti e alla loro relazione con la disoccupazione.

In fondo alla classifica la Spagna (1,9 posti vacanti per 100 disoccupati), da cui si deve imparare la lezione che la ripresa economica, se non impatta sul mercato del lavoro, non vuol dire nulla. Neanche Podemos può essere un caso, là dove le prospettive per i disoccupati sono le peggiori in Europa.

Aspettando un New Deal

Ma ancora più impressionante è il divario fra l’immagine della Francia che, più o meno benevolmente possiamo conservare, e il suo mercato del lavoro, la cui tensione risultava addirittura inferiore a quella italiana fino al 2011. Un mercato del lavoro che sconta, dall’avvento della crisi, difficoltà di integrazione degli stranieri, e soprattutto delle seconde generazioni nate nelle banlieue, sempre più incompatibili con la professione di “parità delle opportunità”. Sebbene l’Italia sia arrivata all’esperienza dell’immigrazione in tempi storici differenti rispetto alla Francia, condivide comunque con essa analoghi problemi, anche se il modello di integrazione è dichiaratamente meno pretenzioso. Il fatto che Francia e Italia abbiano tuttora livelli di employability per i disoccupati intorno o di poco inferiori all’errore statistico (5 per cento), dovrebbe far tremare le vene dei polsi, se si considera che si sta parlando rispettivamente del secondo e del quarto paese dell’Unione Europea per ampiezza demografica. Si tratta di dati non molto diversi dal resto dei Piigs, i cui mercati del lavoro sono stati tutti “colpiti e affondati”: Portogallo (3,7 posti vacanti per 100 disoccupati), Irlanda (6,4) e Grecia (2,5).

Sopra alla media relativa all’Unione Europea (14,7 posti vacanti ogni 100 disoccupati), simile come non mai a quella dei polli di Trilussa, si collocano i paesi del Nord Europa o del nuovo Lebensraum nell’orbita di Berlino: Austria (28,0 posti vacanti per 100 disoccupati), Belgio (24,4), Danimarca (21,0), Repubblica Ceca (20,6), Paesi Bassi (19,8), Svezia (18,7), Ungheria (16,7) e Finlandia (14,1).

Ma über alles è la Germania, non solo il paese più popoloso, l’economia manifatturiera più forte, ma anche il mercato del lavoro che ha accresciuto costantemente la sua tensione, fino ad arrivare a 57,2 posti vacanti ogni 100 disoccupati nel 2014.

In un’Europa che conta oltre 24 milioni di disoccupati e che non ha neanche fatto finta di tentare un New Deal per rispondere a una crisi che, nei suoi esiti economici, sociali e politici, assomiglia sempre più tremendamente a una Weimar a parti invertite, una folla di figli in cerca di prima occupazione e di padri e madri licenziati ed esodati, pare avere davanti a sé unicamente la traversata del deserto della disoccupazione. Se questa folla diverrà popolo o si scioglierà in una miriade di rassegnazioni e di rese individuali è difficile dirlo. Tutto corre su un filo di rasoio.

Foto Ansa

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!