Il sugo della storia

La selva oscura e il bene che Dante vi ha incontrato

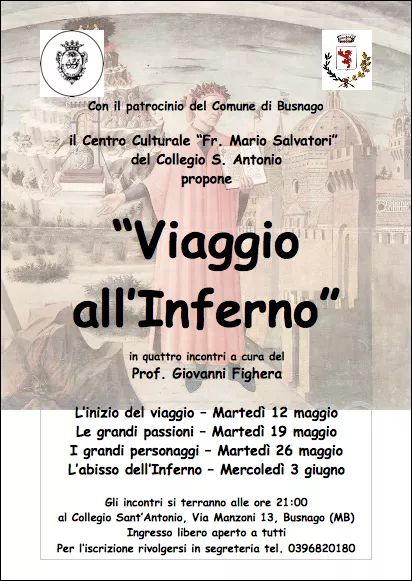

Inizia a Busnago martedì 12 maggio IL VIAGGIO ALL’INFERNO presso il Collegio Sant’Antonio, via Manzoni 13. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. In 4 incontri con il prof. Giovanni Fighera: martedì 12 maggio ore 21 L’INIZIO DEL VIAGGIO. Martedì 19 maggio ore 21 LE GRANDI PASSIONI. Martedì 26 maggio ore 21 I GRANDI PERSONAGGI. Mercoledì 3 giugno ore 21 L’ABISSO DELL’INFERNO

Inizia a Busnago martedì 12 maggio IL VIAGGIO ALL’INFERNO presso il Collegio Sant’Antonio, via Manzoni 13. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. In 4 incontri con il prof. Giovanni Fighera: martedì 12 maggio ore 21 L’INIZIO DEL VIAGGIO. Martedì 19 maggio ore 21 LE GRANDI PASSIONI. Martedì 26 maggio ore 21 I GRANDI PERSONAGGI. Mercoledì 3 giugno ore 21 L’ABISSO DELL’INFERNO

Avvertenze per la lettura

Incipit Comedìa Dantis Alagherii, Florentini natione, non moribus. Questo è, in realtà, il titolo di una delle opere più grandi celebrate nella storia della letteratura, di quella che Charles Moeller considera l’opera più bella che ci sia in Terra, superata soltanto dalla bellezza del volto dei santi. «Comedìa» (o «commedia» nel linguaggio odierno) allude al genere letterario del capolavoro, caratterizzato sia dall’inizio difficile e dalla conclusione felice che dalla commistione di linguaggi e di toni eterogenei. Questo almeno spiega Dante nella Epistola che invia a Cangrande della Scala. L’aggettivo «divina» viene aggiunto più tardi da un’altra Corona fiorentina, quel Giovanni Boccaccio che intende così distinguere la sua commedia «umana», il Decameron, da quella ben più alta e celestiale dantesca, che oltre a rappresentare il Cielo dalla Terra riesce a descrivere la terra sub specie aeternitatis, cioè dal punto di vista dell’eterno.

Vogliamo offrire solo un’avvertenza per la lettura. Non bastano l’apparato critico, le note, la parafrasi. Dante ci ha avvisato nel Convivio che un’opera di carattere sacro deve essere letta su quattro livelli: il letterale, l’allegorico, il morale e l’anagogico. Troppo spesso ci si limita nelle scuole a capire la lettera del testo dantesco e l’allegoria (il significato nascosto), senza la preoccupazione di intendere quello che Dante scrive per la nostra felicità (significato morale) e per la nostra salvezza (livello anagogico). Per ritornare a leggere la Commedia occorre un io che sia risvegliato e assetato di domanda di vita e di significato, che sia desideroso di «divenire del mondo esperto/ e de li vizi umani e del valore», che riscopra che la natura umana non è fatta come quella delle bestie, ma «per seguir virtute e canoscenza».

Vogliamo offrire solo un’avvertenza per la lettura. Non bastano l’apparato critico, le note, la parafrasi. Dante ci ha avvisato nel Convivio che un’opera di carattere sacro deve essere letta su quattro livelli: il letterale, l’allegorico, il morale e l’anagogico. Troppo spesso ci si limita nelle scuole a capire la lettera del testo dantesco e l’allegoria (il significato nascosto), senza la preoccupazione di intendere quello che Dante scrive per la nostra felicità (significato morale) e per la nostra salvezza (livello anagogico). Per ritornare a leggere la Commedia occorre un io che sia risvegliato e assetato di domanda di vita e di significato, che sia desideroso di «divenire del mondo esperto/ e de li vizi umani e del valore», che riscopra che la natura umana non è fatta come quella delle bestie, ma «per seguir virtute e canoscenza».

Anche noi dobbiamo avere il coraggio di affrontare l’avventura del viaggio di Dante e di seguire il poeta fiorentino. Siamo a Gerusalemme, considerata all’epoca al centro dell’ecumene, tra le colonne d’Ercole (stretto di Gibilterra) e il Gange. L’alba del 25 marzo o del 7 aprile è il momento in cui inizia la storia di Dante nella selva oscura: il 25 marzo è il venerdì santo per eccellenza (quello in cui la morte di Cristo coincide con l’incarnazione), l’8 aprile è, invece, la data del venerdì santo nel 1300. Il viaggio si dispiega per un’intera settimana tra i tre regni.

Nella selva oscura

Nel 1300, anno del Giubileo, all’età di trentacinque anni, Dante si trova a metà della sua vita («in dimidio dierum meorum» si legge nel Libro di Isaia). Ha raggiunto tutti gli obbiettivi, si è sposato, ha avuto dei figli, ha già ottenuto una prima fama letteraria, sta facendo carriera politica tanto che otterrà in pochi mesi il priorato di giustizia. Eppure, tutte queste gratificazioni non gli bastano, non lo rendono felice. Senza sapere neppure in che modo il Fiorentino entra in una crisi profonda. Scrive al riguardo: «Io non so ben ridir com’ i’ v’intrai,/ tant’era pien di sonno a quel punto/ che la verace via abbandonai». Ma proprio in quella selva «selvaggia e aspra e forte» Dante troverà il bene. In maniera geniale («per trattar del ben ch’io vi trovai») lo scrittore riflette sul fatto che anche la circostanza più negativa, anche il peccato più bieco dell’uomo sono l’occasione per incontrare la risposta, per scoprire il senso, per essere salvati. Se una persona va in profondità delle circostanze incontra quell’«amor che move il sole e l’altre stelle». La condizione di perdita di senso, di crisi in cui vive Dante è così amara che è molto simile alla morte.

Tutti noi nella vita, come Dante all’inizio della cantica dell’Inferno, abbiamo pensato di poter fare a meno di un maestro, vorremmo contare solo sulle nostre forze e sulle nostre energie e salire da soli quel «colle luminoso» che vediamo davanti a noi, che rappresenta la via buona, la verità. Ciascuno di noi ha una ragione che gli permette di distinguere il bene dal male («lume a bene e a male» dirà Dante nel canto XVI del Purgatorio) e, nel contempo, ha quel peccato originale che lo porta a voler essere autonomo. Dante inizia, così, a salire da solo. Guardate il suo realismo nel descrivere quest’azione: «’l piè fermo sempre era ‘l più basso».

Un uomo capace di chiedere aiuto

«Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta,/ una lonza leggiera e presta molto,/ che di pel macolato era coverta» si presenta davanti a Dante. La prima bestia rappresenta la lussuria. La dolce stagione della primavera e l’alba fanno ben sperare Dante. Ma la comparsa prima di un leone (la superbia) e poi della lupa (la cupidigia) risospinge il poeta «là dove ‘l sol tace». Un imprevisto è la sola speranza, l’incontro gratuito e insperato che ci salva la vita. Scrive il sommo poeta: «Mentre ch’i’ rovinava in basso loco,/ dinanzi a li occhi mi si fu offerto/ chi per lungo silenzio parea fioco». Quel verbo «offerto» indica che in quella situazione di crisi e di difficoltà viene donato al Dante viator un incontro imprevisto, immeritato, gratuito. Non sono i suoi meriti, le sue capacità a salvarlo. Ciò che lo salva è la sua capacità di domandare aiuto, la sua mendicanza che subentra all’iniziale desiderio di totale autonomia tanto che grida: «Miserere di me […]/ qual che tu sii, od ombra od omo certo!». Dante non sa di avere davanti a sé proprio la persona che stima maggiormente e che è stata per lui un modello per la vita e per la poesia. Come chi si trovasse in un bosco cercherebbe all’inizio di uscire da solo e, poi, con il trascorrere del tempo e il calare delle tenebre si metterebbe a gridare, altrettanto fa Dante.

Con una spettacolare agnizione Virgilio svela la sua identità sciorinando particolari della sua vita gradualmente: «Non omo, omo già fui,/ e li parenti miei furon lombardi,/ mantoani per patrïa ambedui./ Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi,/ e vissi a Roma sotto ‘l buono Augusto/ nel tempo de li dèi falsi e bugiardi./ Poeta fui, e cantai di quel giusto/ figliuol d’Anchise che venne di Troia,/ poi che ‘l superbo Ilïón fu combusto». In pratica Virgilio rivela di essere vissuto all’epoca dell’Imperatore Augusto, quando ancora non si era compiuta la rivelazione, di essere stato poeta e di avere scritto l’Eneide. Virgilio nel Medioevo è percepito come un profeta, poiché ha anticipato l’avvento di Cristo nella IV egloga («nasce da capo un grande ciclo di secoli;/ già torna la Vergine (e) ritornano i regni di Saturno,/ già una nuova progenie viene mandata dall’alto del cielo./ […] Tu, o casta Lucina, sii favorevole al bambino che ora nasce/ con cui per la prima volta cesserà la generazione del ferro/ e in tutto il mondo nascerà quella (lett.: la generazione) dell’oro:/ […] Egli riceverà la vita degli dei e vedrà gli eroi mescolati agli dei,/ ed egli stesso sarà visto con loro»). Sappiamo, in realtà, che il poeta mantovano non si riferiva in quei versi alla nascita di Gesù.

A questo punto, dopo aver svelato la sua identità, Virgilio invita Dante a riconoscere in maniera consapevole di avere bisogno di aiuto: «Ma tu perché ritorni a tanta noia?/ perché non sali il dilettoso monte/ ch’è principio e cagion di tutta gioia?». Ovvero gli domanda perché non salga da solo il monte da cui deriva ogni felicità (il colle luminoso).

Il bene incontrato e riconosciuto

Ogni giorno, se siamo onesti con noi stessi, dobbiamo mendicare, prendere coscienza che da soli non ce la possiamo fare. Dobbiamo riconoscere la necessità di un aiuto e di una compagnia. Ma stiamo attenti. Dante non si sceglie lui il maestro, si imbatte in maniera imprevista e gratuita in qualcuno. Dante dovrà riconoscere l’autorevolezza di Virgilio, chiamarlo «autore, maestro e duce». L’autorità non è pretesa dal maestro, ma riconosciuta dal discepolo. Noi percepiamo l’autorità di qualcuno quando avvertiamo che quegli ha la capacità di dire qualcosa di importante sulla nostra vita (è quindi autorevole) e sa valorizzare il nostro io e i nostri talenti. Noi ci fidiamo dei suoi giudizi e dei suoi consigli, ma, nel contempo, continuiamo a sentire la bellezza e la drammaticità della nostra libertà. Il maestro, infatti, scommette e sollecita la libertà dell’allievo, non la mortifica. Ebbene il lungo percorso di accompagnamento di Virgilio attraverso l’Inferno e il Purgatorio avrà termine sulla montagna del Paradiso terrestre. Il poeta latino, infatti, ad un certo punto ha adempiuto al suo compito, una volta portato Dante all’incontro con Beatrice. A questo punto il maestro sa farsi da parte, quando ha adempiuto alla sua missione. Non ha voluto legare a sé in maniera narcisistica il discepolo, ma al contrario gli ha indicato il bene per la sua vita, lo ha accompagnato per un tratto del percorso della vita e poi ha saputo farsi da parte. Virgilio ha portato Dante verso le stelle, verso il compimento del suo desiderio.

Il vero maestro conduce al bene, non ferma il discepolo su se stesso in maniera idolatrica. Questa è la differenza tra il maestro e l’idolo/mito. Quanti miti vengono creati nell’epoca contemporanea ad uso e consumo dei più giovani! L’idolo/mito non indirizza mai alla verità, perché questa svelerebbe tutta l’inconsistenza dell’idolo stesso, ma presenta sé come risposta al desiderio di felicità del cuore dell’uomo. Stiamo attenti alle figure di falsi maestri che incontriamo sulla strada. Molti si nascondono sotto parvenze di bontà e false promesse per irretire le nostre coscienze e impadronirsi dei nostri cuori. Il vero maestro non sprona i discepoli a soffermarsi su di lui, ma li indirizza al bene, indica loro la strada, la verità. Come descrive bene questo atteggiamento Antoine de Saint Exupery nella Cittadella quando scrive: «Se vuoi costruire una barca, non radunare uomini per tagliare legna, dividere i compiti e impartire ordini. Ma insegna loro la nostalgia per il mare vasto e infinito». Nella stessa opera compare la figura del capo che istruisce i generali spronandoli ad essere pienamente uomini mantenendo vivo il desiderio. Confessa loro: «Voi non vincerete perché cercate la perfezione. […] Voi proibite gli errori e per agire attendete di conoscere se la mossa che si vuol tentare è di un’efficacia chiaramente dimostrata[…]. La torre, la roccaforte o l’impero crescono come l’albero. Esse sono manifestazioni della vita in quanto è necessario che ci sia l’uomo perché nascano. E l’uomo crede di calcolare. Crede che la ragione governi l’erezione delle sue pietre, quando invece la costruzione con quelle pietre è nata dapprima dal suo desiderio. La roccaforte è racchiusa in lui, nell’immagine che porta nel cuore, come l’albero è racchiuso nel seme. I suoi calcoli non fanno altro che dare forma al suo desiderio e illustrarlo. Perché voi non spiegate l’albero se mettete in evidenza l’acqua che ha succhiato, i succhi minerali che ha assorbito e il sole che gli ha prestato la sua forza. […] Voi perderete la guerra perché non desiderate nulla». Il vero maestro sollecita nel cuore dell’uomo il desiderio dell’Infinito e dell’Eternità.

Di fronte a Virgilio Dante manifesta un debito di gratitudine: «Or se’ tu quel Virgilio e quella fonte/ che spandi di parlar sì largo fiume?, […]/ O de li altri poeti onore e lume,/ vagliami ‘l lungo studio e ‘l grande amore/ che m’ha fatto cercar lo tuo volume./ Tu se’ lo mio maestro e ‘l mio autore,/ tu se’ solo colui da cu’ io tolsi/ lo bello stilo che m’ha fatto onore». Questa è la posizione davvero umana, la mendicanza: «Vedi la bestia per cu’io mi volsi:/ aiutami da lei, famoso saggio,/ ch’ella mi fa tremar le vene e i polsi». A questo punto, solo dopo che Dante si è messo a piangere, Virgilio gli propone di seguirlo: «A te convien tenere altro vïaggio/ […] se vuo’ campar d’esto loco selvaggio;/ […] io per lo tuo me’ penso e discerno/che tu mi segui, e io sarò tua guida». Il viaggio che intraprenderanno non sarà, però, quello che aveva in mente Dante, in direzione del colle luminoso. Si dovrà prima guardare in faccia il male proprio e altrui nell’Inferno, poi si attraverserà il Regno delle anime purganti, solo più tardi si potrà vedere la beatitudine dei santi del Paradiso. Una volta incontrato il maestro, sembrerebbe tutto facile per Dante. In realtà, non sarà così.

Non bastano i discorsi

Può bastare un discorso per convincere un uomo, per sfrondare tutte le paure, per suscitare un impavido desiderio di giungere quanto prima alla meta? Forse, tutti noi capiamo che le parole sono insufficienti, di fronte alle difficoltà della vita, ma, poi, spesso ci accontentiamo di fare prediche, di tenere discorsi e ci stupiamo se l’interlocutore non apprende subito la lezione e non si muove.

All’inizio del canto II dell’Inferno appare chiaro che, una volta che Dante è rimasto a riflettere e pensare prima di partire, la paura prende il sopravvento. «Lo giorno se n’andava, e l’aere bruno/ toglieva li animai che sono in terra/ da le fatiche loro». Dante si rende conto che affronterà da solo «la guerra/ sì del cammino e sì de la pietade». Il peso delle scelte che prendiamo è tutto nostro, la scelta della scuola, dell’università, del matrimonio, delle amicizie, del lavoro. «Decidere» significa etimologicamente «tagliare via, escludere tutto il resto» per scegliere una sola cosa. Per questo motivo ogni scelta è drammatica, se vissuta con consapevolezza. Per questa stessa ragione «vita militia est», come sostenevano i primi cristiani, la vita è una guerra, come scrive Dante, una guerra non contro gli altri, contro il prossimo, ma una guerra contro il proprio peccato, contro le paure, le tentazioni, la viltà. Per questo motivo, Dante ha appena professato la disponibilità a seguire il maestro, ma poche ore più tardi, siamo sul far della sera, inizia ad accampare scuse per non partire. In sintesi disquisisce in questi termini con Virgilio. Nell’Eneide Enea è sceso agli Inferi per incontrare il padre Anchise; la sua catabasi genera in lui la consapevolezza di quanto sorgerà in Italia, ovvero la città di Roma, che diventerà capitale della Repubblica e dell’Impero romano e sede della Curia papale. Anche san Paolo è stato rapito al terzo Cielo, come lui stesso racconta, per rafforzare quella fede «ch’è principio a la via di salvazione». Dante non è né Enea né tantomeno san Paolo e non si reputa degno di sostenere quel viaggio che hanno affrontato i due grandi benefattori dell’umanità. Il poeta confida che il maestro possa intendere le sue motivazioni meglio di quanto lui abbia espresso. E in effetti è così. Virgilio spiega al discepolo che la sua anima è presa da viltà, da paura, da pusillanimità, come quando una persona è immobilizzata perché pensa di vedere una bestia feroce, mentre in realtà ha davanti a sé semplicemente un’ombra.

A questo punto per spronare di nuovo il discepolo al viaggio, per allontanare ogni paura, Virgilio spiega le ragioni per cui lui, Dante, non debba aver paura. Nel Cielo si sono mosse tre donne benedette per salvarlo. Per la precisione la prima che si è resa conto delle difficoltà di Dante è la Madonna che si è recata da Santa Lucia (patrona della vista e santa a cui Dante è molto devoto, probabilmente, si narra, perché, ammalato agli occhi, fu guarito da lei). La siracusana raggiunge Beatrice chiedendole di intervenire. La donna amata da Dante, beata e bella, dagli occhi splendenti più che la stella, scende dal Paradiso nel Limbo e chiede a Virgilio di andare in soccorso a colui che lo reputa maestro di vita e di poesia. Udito tutto ciò, Dante esclama: «Oh pietosa colei che mi soccorse!/ e te cortese ch’ubidisti tosto/ a le vere parole che ti porse!/ Tu m’hai con disiderio il cor disposto/ sì al venir con le parole tue,/ ch’i’ son tornato nel primo proposto./ Or va, ch’un sol volere è d’ambedue:/ tu duca, tu segnore e tu maestro».

Insomma, alla fine del canto II, il viaggio non è ancora iniziato, ma Dante sembra essere convinto di intraprenderlo. Ma le sorprese non sono finite. Infatti, dinanzi all’epigrafe posta sulla porta dell’Inferno (incipit del canto III) ritornano le antiche paure. Le parole incise sono cupe, orride: «Per me si va ne la città dolente,/ per me si va ne l’etterno dolore,/ per me si va tra la perduta gente./ Giustizia mosse il mio alto fattore;/ fecemi la divina podestate,/ la somma sapïenza e ‘l primo amore./ Dinanzi a me non fuor cose create/ se non etterne, e io etterno duro./Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate».

Occorre una compagnia umana

Di fronte alla paura di Dante, Virgilio lo prende per mano con lieto volto e lo introduce dentro «a le secrete cose». Nei primi tre canti dell’Inferno, Dante presenta la sua straordinaria pedagogia. Un discorso non può avvincere e convincere, non è sufficiente neanche conoscere le ragioni e le motivazioni. Dante non avrebbe intrapreso il viaggio senza la compagnia e la guida lieta e rassicurante di Virgilio. Il ragazzo e l’adulto hanno bisogno nel viaggio della vita di una compagnia e di una speranza (il lieto volto, che rappresenta la certezza che vale la pena intraprendere il viaggio, cha c’è una meta bella, che il destino è buono e positivo). Sant’Ignazio di Antiochia scriveva: «Si educa con quel che si dice, si educa meglio con quel che si fa, ma ancor di più con quel che si è». Si cammina nel viaggio con una compagnia, con un maestro, un testimone della bellezza e della verità incontrate.

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!