La rivincita del prode somaro. Un’amicizia che salva la vita per davvero

Pubblichiamo l’articolo contenuto nel numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti)

«Non sarà il canto delle sirene,

nel girone terrestre,

ad insegnarci quale ritorno,

attraverso le tempeste,

quando la bussola si incanta,

quando il motore si pianta»

(F. De Gregori, Il canto delle sirene)

Raimond incontra Res un mattino di novembre che odora di pigne, candele e polvere alzata dal viavai che precede il Natale. Raimond è allora un vagabondo recente, uno che non ci ha ancora fatto l’abitudine e quindi non ci prova gusto per niente, Res è invece un tizio minuto e squadrato, alto a occhio e croce un litro di latte e che sembra saperne tantissime. Insomma, quel mattino di novembre in cui Raimond trotta a sghimbescio con le ginocchia massacrate e non gli riesce nemmeno di tener dritta davanti a sé la linea bianca in mezzo alla strada deserta, accade che un tale che parla come un libro – e come dovrebbe parlare del resto un libro? – convinca un somaro a fine carriera, cioè troppo vecchio per fare il proprio lavoro – quello appunto del somaro – a seguirlo in un «posto adatto», e che si arrivi così, insieme ai due, Raimond il somaro e Res il libro, a Variponti, il paese delle cose inutili.

Dove un’accozzaglia di cose e persone, acrobati, stiracravatte, macinacaffè, centrini di pizzi all’uncinetto, saltatori di staccionate, cappelli con la veletta, occupano prati immensi, per fare in ogni prato la stessa cosa inutile, sempre quella. 83: prato dei funamboli; chi vuole solo guardarli, prato 84: gli spettatori di funamboli. E via così, un prato dopo l’altro: leccatori di francobolli, avvitatori di lampadine, madri dei figli lontani (che passano il tempo a guardare e spostare foto), guardatori di luna, centinaia di asini, migliaia di libri, e naturalmente loro, gli insegnanti in pensione, una sorta di cameo del fondatore di Variponti.

Paola Mastrocola, oltre ad essere una scrittrice senza bisogno di presentazioni, è infatti anche un’insegnante di Lettere al liceo scientifico Augusto Monti di Chieri (Torino) che dal 1 settembre andrà in pensione: e questo significa essere molto più che una quasi-pensionata. Fosse a Variponti, probabilmente si preparerebbe ad occupare i prati dall’1 al 10, quelli dello sperdimento: ci vanno tutti quando sono appena arrivati e si sentono ancora spersi, o meglio “sbiroccati”, direbbero sull’isola abitata da Raimond prima che la “legge della pancia penzola” («non c’è santi, quando vedono che la pancia ti tocca terra è il segno, sei finito. Arriva un camion blu e fine, ti portano via») lo condannasse a vagabondare sulla terraferma dopo anni e anni a portar pesi su un’isola.

Un ciuco, un ciglio, un libro

Un ciuco, un ciglio, un libro

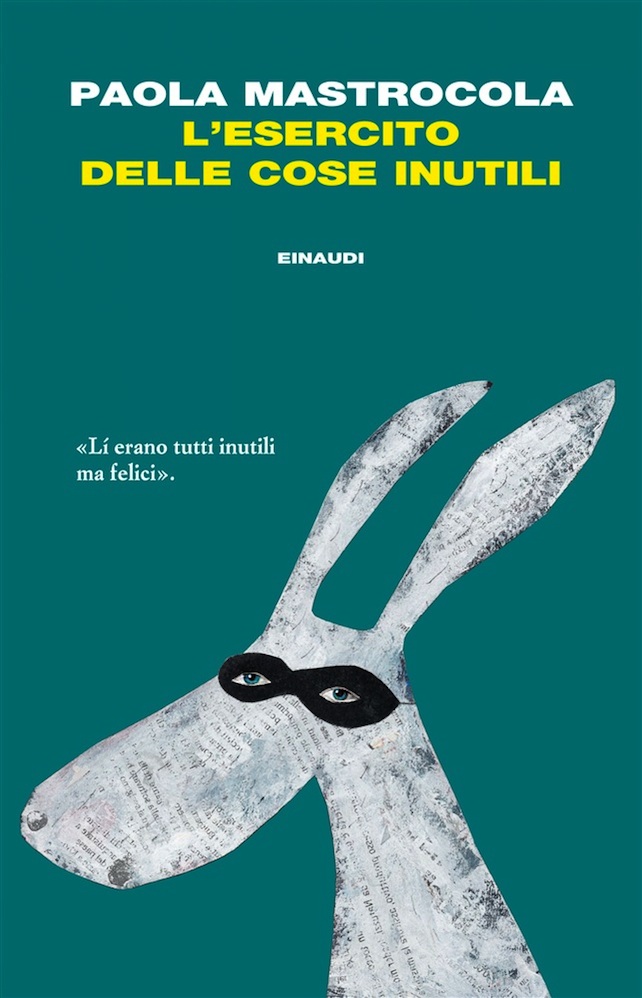

Insomma, quando per la professoressa Mastrocola iniziò a volgere al termine l’ultimo anno scolastico, il suo libro L’esercito delle cose inutili (Einaudi, 212 pagine, 17,50 euro), che racconta le vicende di Raimond e molte altre cose, era già in libreria da qualche mese, mentre i suoi protagonisti, gli “inutili” ce li aveva in cuore da molto tempo prima: prima ancora di immaginarselo, un lavoro col quale arrivare a una pensione, prima ancora che la crisi forzasse tanti lavoratori a fare i conti con quello che si mostra di botto a Raimond appena lo sospendono dal lavoro sull’isola: «Il baratro del futuro».

Perché «quando mi trovo tutta questa terra davanti che si chiama continente, non so neanche da che parte incominciare. Mi sembra che il futuro stesso sia un continente, tutto di terra, e io che ci sprofondo dentro e questo è davvero molto strano perché io sono abbastanza vecchio, diciamo. Ho solo un quartino di vita davanti. E invece era come se il tempo ristretto, per una bizzarra ragione tutta sua, si fosse trasformato in un posto larghissimo, una cosa che non si sa proprio come fare a percorrere. E che secondo me poi era la vecchiaia. Sissignori, eccola lì davanti a me, la vecchiaia».

Quella per gli inutili, dicevamo, è una passione di vecchia data per Mastrocola che decise di diventare “inutile” appena finito il liceo, quando si schierò spavalda tra gli iscritti a Lettere e a difesa di tutto quello di cui la società stava iniziando a pensare di poter fare a meno per vivere. Poi, un giorno di due anni fa, un caro amico di famiglia le regala un asino a distanza. E lei, va a trovarlo là dove vive, al Rifugio degli Asinelli, un posto vicino a Biella dove trovano casa i ciuchini randagi, malati, abbandonati in tutta Europa.

E subito pensa a dove potevano trovarsi tutti questi “inutili” prima di trovare un posto «adatto»: pensa a una strada deserta e a un asino abbandonato dal suo padrone, e poi a un ciglio e sul ciglio un libro, vessillo di quanto abbandonato dall’umanità intera: lo studio di tutto ciò che eleva la scienza da pretto tecnicismo a impresa culturale, a certezza che ci muoviamo dentro una storia e che «qualcosa sarà ben di noi» (non per niente infila queste poche e preziosissime parole nella bocca del padre di Raimond, «che era uno concreto, si affidava»).

Pensa quindi a un asino non solo randagio, bensì «un asino greco, vecchio, inutile», che a un certo punto, grazie a un libro che lo porta sulla strada giusta, s’incapriccia per la lettura (a Variponti sono tutti “incapricciati” per cose diverse, come suonare il tamburo per strada, intrecciare le ghirlande di pino o tirare i sassi piatti nell’acqua solo per vederli saltellare cinque o sei volte, «anche nove o dieci, se sei bravo»), inizia a parlare come il giovane Holden e legge le lettere sgangherate che gli scrive Guglielmo, un ragazzino che lo ha adottato a distanza e che ha un bisogno disperato di lui. Proprio di lui e di nessun altro.

Ecco perché, per iniziare a parlare con Mastrocola di scuola, famiglia, educazione, e di come gira il mondo, non si può non partire dalle pagine dell’Esercito delle cose inutili: non certo per la fretta di arrivare a un punto, ma per arrivare subito al punto di dire le cose come stanno: se Mastrocola le ha messe sottosopra per mostrarcele limpidamente in un romanzo che vede un asino e un bambino depositari della saggezza del mondo, la realtà, qui fuori dai libri, per lei ha smesso di girare nel verso giusto da molto tempo e da parecchi punti di vista.

Una panchina e una piazza

In questo mondo di anime belle, benpensanti e garanti dei diritti, Mastrocola invoca una panchina e una piazza. La prima per guardare, e farsi un giudizio sulla verità delle cose, e la seconda per difendere l’uso della ragione. «Non è accaduto tutto di colpo», racconta a Tempi la scrittrice (già alle prese con un altro libro, tra il racconto e il pamphlet, sulla sparizione dello studio dal nostro mondo). Una che quando si tratta di dire la verità siede sempre tra gli impopolari «col coraggio di combattere per le cose ritenute, appunto, inutili», come accaduto a Roma lo scorso 20 giugno, quando un milione di persone sono scese in piazza per difendere il diritto di mamma e papà a educare i figli, a fermare la colonizzazione della teoria gender nelle scuole e il ddl Cirinnà che consentirebbe in prospettiva adozione e utero in affitto per le coppie dello stesso sesso.

«La scuola, per esempio, ha iniziato a sfornare analfabeti, ragazzi che non sanno più pensare, apprendere a studiare, nel momento in cui, tra il ’99 e il 2000, in linea con ideologie più prescrittive e burocratiche (le stesse che hanno finito per esautorare la famiglia dal suo ruolo costituzionale e dal suo compito educativo), è diventata una sorta di ufficio di acquisizione crediti e di saperi utilitaristici, finalizzati a oliare il sistema produttivo e commerciale del paese. La conoscenza è stata vinta dalla competenza, l’istruzione dalla formazione, dallo studio di quello che serve unicamente al mondo del lavoro».

Il governo dei luoghi comuni

A farne le spese, va da sé, sono state proprio le sue “materie inutili”, «la ricerca appassionata di un senso per la vita, sostituita dalla ricerca spasmodica di un mezzo per eliminare ogni incognita. In altre parole, il sistema, nichilista, ha espunto le sue “parti” immortali». E il vuoto? È stato colmato in fretta dal “delirio”: «Come definire altrimenti lo spadroneggiare delle teorie sessuali, stradali, salutari nelle scuole, là dove un tempo, invece dei pc e delle tabelle contacalorie (e riguardo alle questioni sessuali non aggiungo altro) si consegnavano ai ragazzi le opere di Dante e Tasso e con loro gli strumenti cognitivi per stare di fronte alla realtà senza combatterla. Senza chiedersi, di fronte all’infinito quando di colpo ti si spalanca davanti, “e ora? Come riempirlo?”. Questa sì che è una domanda da asini».

«Non sarà il canto delle sirene

che ci addormenterà

l’abbiamo sentito bene,

l’abbiamo sentito già,

ma sarà il coro delle nostre donne,

da una spiaggia di sassi.

Sarà la voce delle nostre donne

a guidare i nostri passi»

Così Mastrocola, quattro anni dopo il suo direttissimo Togliamo il disturbo. Saggio sulla libertà di non studiare, ha ripreso in mano il computer per dire ancora una volta qualcosa sui libri e altre cose inutili «lente, bacucche, da vecchio e fuori moda» e continuare la sua battaglia contro «il governo degli insopportabili luoghi comuni che dopo aver bandito una educazione alle domande e alle ragioni delle cose sta trasformando il futuro in un immenso, spaventoso deserto». Quel deserto che lambisce minaccioso ogni pagina della sua nuova favola, protagonista un asino che si fa carico della speranza di un ragazzino e, fino all’ultima riga, ben oltre la risoluzione della storia, di quella del lettore che sa che per scongiurare il deserto – cambiare il finale – ci vorrà grande coraggio, «perché tra tutte, la libertà dai luoghi comuni non è certo una scelta facile». E c’è qualcosa di molto familiare nel paese di Variponti dove ogni scelta è maturata.

C’è l’anti-paese dei balocchi, o meglio, il paese dove gli asini diventano grandi e i balocchi sono cose e persone reali che non siamo più abituati a vedere ma che a Variponti trovano spazio e riaffermano la loro parte nell’introdurre al significato della realtà: «Ma per fare questo occorre una panchina, una educazione allo sguardo e al tempo, che non è mai perduto se lo sai ascoltare». C’è il dramma dell’esodato, che deve tornare sul continente del lavoro e percorrere una nuova vita quando sembrava tutto a posto, «ma è davvero una fatica inutile e sprecata?». E c’è quella «cosa che non si sa proprio come fare a percorrere, sissignori, la vecchiaia», come la chiama Raimond. O come la chiama Papa Francesco «un tempo di grazia», il «compito grande di trasmettere l’esperienza della vita, la storia di una famiglia, di una comunità, di un popolo» e di «essere vicino a chi ha bisogno».

Le lettere di Guglielmo

Quando gli si presenta via lettera, Guglielmo Strossi, della I C, scrive a Raimond che è alto uno e quarantadue e mezzo, «potrei dire uno e quarantatré ma è meno preciso. Quindi non sono alto, sono basso, e quanto peso, be’ lasciamo perdere». Frequenta la scuola media Colombino Marzio, ha una sorella al liceo tutta magra che non ha niente da dirgli, un fratellino che di notte fa casino perché ha gli incubi e due genitori che fanno «gli intellettuali di mestiere» e a Natale, dopo una serie di portachiavi a forma di cammello, perché Guglielmo possa «attraversare i suoi infiniti e preziosi deserti interiori, perché trovi finalmente un’oasi…», gli regalano l’adozione a distanza di un asino. «Senti Raimond, facciamo che te lo dico subito, che problema ho, così tu lo sai e andiamo avanti: sono timido. (…) Mio padre, che sono timido, è una cosa che lo manda in bestia. Dice che sono così timido che non so vivere, non so stare al mondo e chissà come farò da grande, il mondo mi farà a fettine. Ma si può sapere come bisogna stare al mondo? E che cos’ha questo benedetto mondo, gli artigli?».

Guglielmo è un bambino solo un po’ più timido e cicciotto degli altri «ma è in quell’età dove si spalanca di colpo un altro baratro, quello del giudizio su di te», spiega Mastrocola raccontando come avviene che un bambino di undici anni decida di chiedere aiuto al suo asino adottato a distanza per sfuggire alle angherie di Dennis Cartozza, «uno che spaventerebbe Magilla Gorilla, tanto è grosso e cattivo», e dalla sua banda del Cesso che lo chiama Ulligulli e gli gioca dei tiri terribili.

«Mio padre era un marinaio,

conosceva le città,

partito il mese di febbraio

di mille anni fa,

mio figlio non lo ricorda,

ma lo ricorderà,

mio padre era un marinaio,

mio figlio lo sarà»

Quanto a Raimond, è lì che si allena nel prato 72 con i guardatori di luna, e sebbene si ponga molte domande da asino («a cosa servono i trapiantatori di primule?», «Ma perché dovrei andare con Gigi? Va a scoprire nuove Americhe, sbaragliar pirati, disinnescare mine sottomarine? No. Ha qualcuno che lo aspetta dall’altra parte del mare, qualcuno che ama che non vede mai perché c’è il mare in mezzo? No. E allora perché va, santa spinabba secca, perché? Vale la pena mettere su una vela e fare che il vento ti porti e basta?») è capace, in quest’epoca in cui ci si dà un gran daffare per legiferare e liberare l’“identità costretta” dei bambini da stereotipi come “mamma” e “papà”, di pensieri e affermazioni davvero rivoluzionari, sul lavoro di portar pesi come sulla famiglia: «Quanto era bello essere stanchi, sentire gli arti che ti fanno male. Ti sembra di aver fatto il tuo dovere, sai che qualcuno da qualche parte è contento di te, non sai dove ma sai che è così», «Eri tu mamma che mi facevi da cinta. E io adesso mi sento così nudo, così esposto. Chiunque può arrivare e prendermi (…) Non puoi più reggere la felicità, se non hai più tua madre. È troppo un peso».

A rotta di collo

Ed è allora, nel bel mezzo di tanti nuovi incontri che a poco a poco sbrogliano pensieri ingarbugliati, che il somarello si trova a portare il peso del dolore «da incubo» di Gugliemo e capire che non è abbastanza. E di più non diremo, se non che ad un certo punto, dopo l’arrivo di una «lettera terribile», l’asino alla testa di un esercito delle cose inutili, trasforma i pensierini in azione, parte in picchiata all’attacco della scuola e in soccorso di Guglielmo, giù per la scarpata «a rotta di collo», come ha letto in Huckleberry Finn. Con quella strana fiducia che gli aveva insegnato suo padre: in fondo «Qualcosa sarà ben di noi!». «Alla fine», dice Mastrocola, «viene svelato il mistero dei trapiantatori di primule e non solo. E c’è un finale tutto suo, di Raimond, perché io non sono cattolica ma mi piace tremendamente pensare che ogni singolo momento di questa vita sia nelle mani di un Dio che ci vuole bene e sa dove dobbiamo andare. E questa è sempre una questione di libertà. Perciò abbiamo un sacco di cose da fare. Panchine da occupare, piazze da popolare». Per questo, utili ed inutili, Nobel o trapiantatori di primule, tutti abbiamo un posto in questa storia.

Foto asino da Shutterstock

Articoli correlati

4 commenti

I commenti sono chiusi.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!

Articolo stupendo!

Adesso, se non mi sciolgo sotto il caldo, corro a comprare il libro: non conosco la scrittrice ma veramente si capisce che vale la pena di leggere il libro!!

ma come si fa a fare un commento così stupido?

‘o PINO era un invito ad occuparsi, oltre i somarelli, di quei due o tre farabutti che hanno mandato in rovina una nazione intera. ascoltati il giudizio EPOCALE di Monti sulla Grecia e della Boldrini sugli immigrati e poi mi dirai se sono stupido. in gamba, mi raccomando.

e parlare di PRODI SOMARO invece? e di MONTI ” quale esempio più evidente di successo dell’euro che la GRECIA ” ? O della BOLDRINI e del suo ” stile di vita – degli immigrati – che …presto , molto presto , sarà uno stile di vita per molti di noi” . perchè non inserite questo video demenziale nei vostri link?