La pietà di Sciascia per quel seme puro

Quando Alfieri affermava: «Leggere come io l’intendo vuol dire profondamente pensare», esprimeva una grande verità, perché la pagina di un grande scrittore non è stata composta per essere inserita in uno sterile programma scolastico o semplicemente per essere pubblicata in un post su Facebook. Le parole create dall’inchiostro dell’artista e le immagini che esse evocano sono state selezionate e combinate per offrire a chi scrive e a chi legge un’occasione di riflessione seria e profonda sulla vita e sul mondo che ci circonda, per permettere al lettore di tutti i tempi di soffermarsi su tutti quegli aspetti della vita che di solito sfuggono o non vengono presi in seria considerazione. A giusta ragione George Steiner sosteneva: «Un classico sfida le risorse della nostra intelligenza». Infatti, quando leggiamo seriamente un’opera, siamo totalmente presi e investiti dalle sue pagine, perché esse ci leggono più di quanto noi le leggiamo; l’ordito narrativo e poetico di un testo funge da lente di ingrandimento su aspetti della realtà e di noi stessi che non avevamo mai esaminato fino in fondo. È l’esperienza che accade anche agli insegnanti, quando la lezione si trasforma in un’ora di bellezza, quando la presentazione di un autore non si limita ad essere una mera esposizione della sua biografia e del pensiero, ma un’appassionata lettura dei suoi testi.

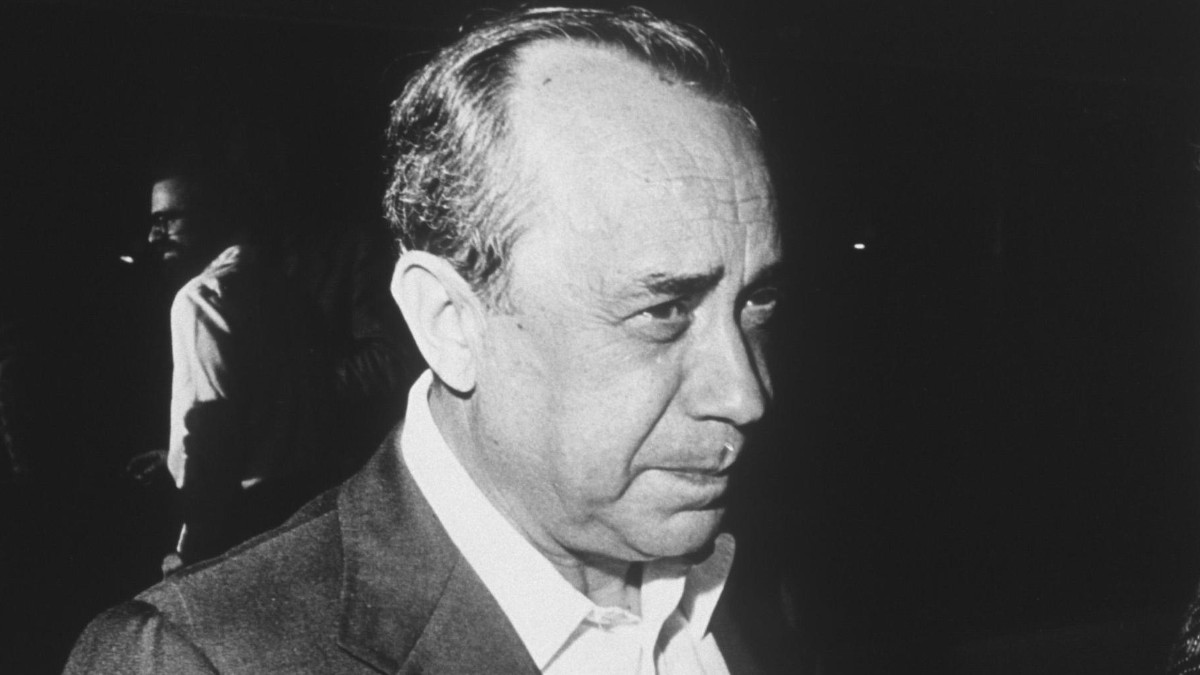

In effetti, è proprio questa l’esperienza che gli studenti e i docenti della scuola secondaria di II grado di tutta Italia vivono, partecipando da diversi anni a “Performance d’Autore”. L’Associazione Diesse Firenze promuove questa iniziativa e dedica una giornata all’approfondimento di una grande voce della letteratura. Anche quest’anno ha dato l’appuntamento a tutti su piattaforma on line per “incontrare” Leonardo Sciascia, per imparare a conoscere, attraverso il tessuto narrativo dei suoi romanzi, la sua esperienza del mondo, il punto di vista sull’uomo e sulla realtà.

“Performance d’Autore” invita, infatti, a entrare nel mondo scritto e non scritto del testo letterario, nelle pieghe del linguaggio, nell’involucro delle parole per conoscere l’uomo, per rinvenire quelle verità nascoste e quei desideri, il più delle volte inespressi e sconosciuti dai giovani di oggi, a cui, però ogni scrittore dà voce. Entrando nel testo lo studente può fare esperienza, come direbbe Steiner, di una «vera presenza». Non sono le rigide classificazioni, di moda negli studi letterari, non sono i concetti astratti a muovere il cuore dei ragazzi alla lettura e all’analisi, ma la scoperta che nell’ordito narrativo c’è qualcosa che appartiene a loro, con cui è necessario un confronto per crescere come uomini, con cui è possibile fare un’esperienza indimenticabile.

Un paese serio e pensoso

Quest’anno, in modo particolare, è stato possibile approfondire la lettura di Sciascia, in linea con le celebrazioni del centenario della nascita. È stata un’occasione per conoscere più intensamente lo scrittore di Racalmuto, il mistero nascosto nelle pagine dei suoi romanzi. L’analisi dei suoi testi mi ha permesso di comprendere che lo scrittore risolve in letteratura tutto quello che non riusciva a spiegare a se stesso.

Nel clima sociale siciliano in cui si trova a vivere, dominato da cosche mafiose, politici collusi, clero benedicente e connivente; in un contesto caratterizzato dall’agguato e contemporaneamente dall’omertà, in un universo narrativo determinato da personaggi che tacciono di fronte allo stato dei fatti, la scrittura di Sciascia ha il grande merito di raccontare per rendere più evidente la realtà e per configurare anche un paese “nascosto”, “clandestino”, per cui prova una profonda pietà, come scrive in questa lettera ad Anna Maria Ortese: «E poi si scopre – come io l’ho scoperto in questi ultimi mesi – che c’è invece come nascosto, come clandestino, un paese serio, pensoso, preoccupato, spaventato».

Scrivere diviene una necessità, a partire soprattutto dalla composizione de Il giorno della civetta. Lo scrittore compone questo “racconto” in un momento in cui il governo si disinteressa del problema, anzi lo crede inesistente. Affrontare la verità non è semplice, perché riguarda un male che dilaga, soprattutto nella società siciliana. Esso va combattuto, ma per prima cosa esso va descritto e messo in scena sulla pagina. Il cancro sociale che lo scrittore si appresta ad affrontare, però, non riguarda solo il mondo esterno, prima di tutto è presente negli uomini, come afferma nel Candido: «Tutto quello che vogliamo combattere fuori di noi è dentro di noi; e dentro di noi bisogna prima cercarlo e combatterlo».

Un silenzio di secoli

Per questo motivo è presente nel testo una sorta di pietà da parte dello scrittore e della voce narrante nei confronti dell’uomo e della verità che nasconde dentro di sé. Sciascia, come del resto già Pirandello, prova una particolare compassione non tanto per i “personaggi” che configura, quanto soprattutto per la “creatura” interiore che essi rappresentano. Ad esempio, il narratore de Il giorno della civetta segue commosso il punto di vista interiore del protagonista, il capitano Bellodi, che rappresenta il diritto, la legge e che sta seguendo le indagini sull’omicidio dell’imprenditore Salvatore Colasberna. Dopo tanto silenzio, Dibella riesce finalmente a confessare, attraverso un’“ultima delazione”, i mandanti del delitto. Al capitano non interessano tanto i nomi quanto la «disperazione» e l’«agonia» che ha spinto il “confidente” a scrivere, a parlare. Quando viene rotto il silenzio – un «silenzio di secoli» –, che rappresenta la maschera dietro cui si nascondono tutti i personaggi, emerge la nudità e tragicità del cuore umano: «Quegli “ossequi” lo commuovevano di fraterna pietà e di doloroso fastidio: la pietà e il fastidio di chi, sotto apparenze già classificate e definite e respinte, improvvisamente scopre nudo e tragico il cuore umano».

È questo un momento cruciale del romanzo in cui la parola rivela la verità, una verità che è tutta umana; infatti la confessione non riguarda la soluzione del caso, che resta impunito, quanto la sofferenza dell’essere umano, che nasconde la sua essenza dietro la maschera sociale dell’agguato e dell’omertà. Sciascia è interessato a mettere in luce l’innocenza dell’essere umano. Nel fondo di ogni uomo si nasconde, infatti, un seme di ingenuità e purezza, che rappresenta ciò che noi non siamo, ma che in qualche punto irraggiungibile del nostro essere siamo stati o avremmo potuto essere. Soltanto la pietà del protagonista riesce ad abbattere il muro del silenzio e a penetrare nelle profonde ferite lasciate aperte dall’agguato mafioso.

Via le maschere grottesche

Anche nell’Explicit del romanzo torna l’“indicibile tenerezza”, una inspiegabile pietà da parte del protagonista che sente nella sua coscienza il peso dell’ingiustizia e della morte. Da una parte il dolore per l’impossibilità di redimere il male, dall’altra la consapevolezza della fragilità dell’uomo che suo malgrado deve accettare lo stato dei fatti: «Il capitano Bellodi, come in una dimensione già nella memoria specchiata, camminava per le strade della sua città: e aveva presente e viva, peso di morte e di ingiustizia, la Sicilia lontana».

Le pagine di Sciascia regalano un amore disinteressato per l’uomo e per la Sicilia, che nella sua narrativa diviene metafora dell’uomo contemporaneo, una particolare compassione, che è tentativo di comprensione della profondità dell’uomo, volontà di abbattere le sue innumerevoli maschere grottesche. Tutto questo è stato possibile scoprirlo seguendo il punto di vista di Bellodi, la sua pietà: «Ma prima di arrivare a casa sapeva, lucidamente, di amare la Sicilia: e che ci sarebbe tornato. “Mi ci romperò la testa” disse a voce alta».

Foto Ansa

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!