La colpa dell’innocenza. Da Budapest 1956 al martirio dei cristiani di oggi

Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti).

La memoria di un anniversario mi spinge a riprendere un testo di Giacomo Noventa, una conferenza pronunciata in due occasioni, a Firenze e a Milano, tra il novembre e il dicembre del 1956: Hyde Park (L’unificazione socialista o L’innocenza della cultura). E certamente fraintenderò. Pazienza.

Dunque, sessanta anni fa meno uno, di questi tempi, sotto i cingoli dei carri armati sovietici si consumava la tragedia ungherese; per molti la sanguinosa epifania di una incongruenza inconciliabile tra marxismo e leninismo, tra l’estensore del Manifesto comunista e il geniale stratega della Rivoluzione d’ottobre.

Fu il consumarsi di una dolorosa, lancinante tragedia, in cui si fronteggiarono due generazioni, entrambe colpevoli. La prima, per così dire, colpevole di ritenersi innocente. Mio padre, per esempio, e tanti come lui credevano in buona fede al sorgere di un’alba nuova di giustizia e di pace, propiziata dalla stella rossa che ardeva, invece delle croci, sopra i campanili sovietici. La seconda, quella che si distaccò dal mito dell’Unione Sovietica, e non soltanto dai crimini di Stalin, fu colpevole in quanto rischiava di essere innocente davvero, impegnandosi come fece a perseguire, con aristocratica superiorità (da rivoluzionari a cavallo) la purezza di un sogno senza consistenza di carne, nervi, sangue.

(Forse qui, detto per inciso, sta la chiave per comprendere anche la storia di questi ultimi nostri venticinque italici anni).

Come il protagonista dell’apologo di Hyde Park, tutti avevano perso il loro orologio d’oro: il senso, la direzione e il significato del tempo. Ma lo cercavano bene in vista, sotto i riflettori della cultura illuminata di quegli anni, scrivendo libri, discutendo, presenziando in ogni modo sulle colonne dei rotocalchi alla moda. Qualcuno, anni dopo, perderà la speranza, chiudendosi nel suo tetro entusiasmo; qualcun altro dovrà giungere ad ammettere l’insufficienza delle proprie sapienti, rigorose analisi; altri ancora, i più in verità, dovranno esibirsi in raffinati esercizi di retorica pur di giustificare il senso delle contraddittorie evoluzioni politico-intellettuali che li hanno visti protagonisti, nelle alterne stagioni del nostro Novecento; acrobazie in verità motivate dall’ansia di dimostrare la loro innocenza. Colpevoli di innocenza più di tutti.

La “cultura sotterranea”

In ogni caso, tutti stavano ad affaccendarsi ben in vista nell’affollata e rumorosa arena di Piccadilly Circus, il tempio della cultura, conlacimaiuscola, democratica, popolare, antifascista eccetera.

«- Che cosa cercate? Chiese il polismano, incrociandoli;

– Il nostro orologio d’oro, risposero in coro.

– Siete sicuri di averlo perso da queste parti?

– Per niente. Anzi crediamo proprio di averlo perduto in Hyde Park.

– E perché lo cercate qui?

– Perché qui fa più chiaro».

Noventa, al contrario, si allontanò dal chiarore artificiale della piazza, per dar vita a quella che definì “cultura sotterranea”. La faccenda è seria, perché non si trattò di un vezzo o di una ritirata, e neppure, soltanto, di emarginazione e solitudine, come pure avvenne.

È che bisogna letteralmente scendere sotto terra, diventare anatema, come Paolo per i suoi fratelli ebrei, e patire non solo la passione del venerdì santo, ma anche la permanenza nella terra del sabato, per riguadagnare la vita.

Nessuna estetica dell’abominio, per carità. Basta e avanza la spazzatura che abbiamo dentro e intorno per persuaderci di quanto l’innocenza, vera o presunta, sia una colpa.

Credo in Jesum Christum

In questo senso il fatto, anche culturalmente, più potentemente vivo di questo momento è il martirio dei cristiani nel Medio Oriente, cui fa da umiliante contrasto la nostra inerzia e indifferenza. L’Occidente vive con la faccia girata dall’altra parte e in esso lo spettacolo peggiore è la goffa, e tragica a al tempo stesso, ossessione di coloro che cercano di guadagnarsi un posto tra gli egregi: una domenica senza venerdì e senza sabato; quindi la più abbietta delle immoralità. La loro domenica delle palme.

Un esempio di questa, per così dire, necessità carsica, che è l’opposto stesso della fuga o della scomparsa dalla scena del mondo, ci viene dal grande musicista estone Arvo Pärt, classe 1935, raccontata nel bellissimo Anime baltiche di Jan Brokken.

La sera del 16 novembre 1968 il Teatro di Tallin ospita una composizione del musicista, scomparso dalle scene da diversi anni, dal titolo emblematico: Credo. Ecco il racconto di un testimone:

«Il concerto iniziò, come tutti i concerti di ieri e di oggi, alle sette di sera. Il programma fu eseguito tutto insieme, senza intervallo. Per prima la Sinfonia di Salmi di Stravinskij, che creò una certa atmosfera nella sala, poi Credo. Il coro accompagnato dall’orchestra, attaccò: “Cre…do…”. Per venti, trenta secondi a voce bassa, bassissima. Poi l’esplosione. Mille decibel, un urlo: “Credo in Jesum Christum”. Da quel momento, a Tallin, nulla fu più come prima».

Il racconto prosegue descrivendo lo sconcerto delle autorità politiche (in fondo si era in Unione Sovietica), la commozione della gente, che si alzò i piedi e incominciò ad abbracciarsi piangendo, ma quel che preme dire è la genesi di quel canto e l’oggetto della proposizione musicale. Credo, senza vergogna, un grido che viene dalle viscere stesse della carne, sorge, e non può che essere così, dal sabato santo: Credo in Jesum Christum.

Il centro della Divina Commedia

Dante e il suo racconto rimangono la documentazione più esplicita della “convenienza” del patimento del sabato santo per noi: «Ma ’nfino al centro pria convien ch’i’ tomi». Egli guadagna intera la possibilità dell’ascesa dopo la visione della storia cui può partecipare giungendo nel Paradiso terrestre, negli ultimi canti del Purgatorio, il centro del poema. Una visione della storia tutta segnata dalla ferita del peccato originale. Questo luogo non è infatti per nulla uno spazio ameno: qui si è consumato l’altissimo dramma della colpa, che si ripropone nella scena sul disastro del mondo e della Chiesa cui Dante assiste. Qui egli guadagna Beatrice, piangendo il distacco da Virgilio, e da lei patisce l’umiliazione della colpa e l’amarezza della confessione.

Aver ridotto il peccato originale a una favola antica, fuggire dall’umiliazione che esso implica, evitare la pena e la domanda di redenzione, insomma non accettare di scendere nella terra, sta decretando la nostra umana decadenza.

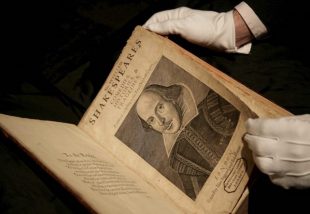

Foto Budapest 1956 da Shutterstock

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!