Joel Meyerowitz. «La speranza si vede meglio a colori»

«L’istinto, ho seguito l’istinto». Da questa convinzione si intende come Joel Meyerowitz abbia scattato con una Leica 35 millimetri gran parte delle sue prime fotografie. Dotato dell’affinata capacità di passare inosservato, il fotografo americano ha setacciato le street di New York come nessun altro, grazie a due particolari abilità, «velocità e invisibilità», come racconterà lui stesso. Scatti spontanei di uomini e donne immersi nella “vita veloce” della metropoli, un’umanità seria, buffa, colta nel suo quotidiano, ma piena di quella dignity ricercata dall’inizio della sua carriera.

«Il mondo è a colori, scatterò a colori»

Solo dopo verranno i cambi di stile e di contenuto, i ritratti, la tecnica still life (natura morta), Ground Zero, i paesaggi italiani. Ma tutto comincia proprio dalla Grande Mela e da quel momento in cui Joel decide di lasciare la sua scrivania di art director per seguire Robert Frank. Un giorno del 1962 rimane folgorato dal tempismo e dall’intuizione del fotografo svizzero all’opera, tanto da licenziarsi in tronco, chiedere in prestito una Leica e due giorni dopo cominciare la sua avventura da street photographer.

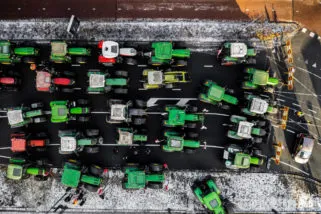

Meyerowitz appena presa in mano la macchina non si fa troppe domande, «il mondo è a colori, scatterò a colori». Dal 1962 passerà in strada anni appassionati e “affamati” insieme ai suoi fidi amici Garry Winogrand e Todd Papageorge, fotografi come lui, tra manifestazioni, parchi e luoghi affollati, «in direzione contraria al flusso, per cogliere i volti di fronte, nella loro vitalità».

Ben presto, però, quando comincia a confrontarsi con i grandi reporter che lo avevano preceduto, a Meyerowitz sorge qualche dubbio sul valore del bianco e nero, considerato all’epoca il vero strumento per “fare arte” in fotografia, a differenza del colore destinato a «pubblicità e fotoamatori». Da qui l’idea degli scatti “doppi” – alcuni dei quali riportati anche nella mostra “Joel Meyerowitz – A Sense of Wonder – Fotografie 1962-2022”, visitabile negli spazi del Museo di Santa Giulia di Brescia fino al 24 agosto – dove l’artista si mette in discussione realizzando a pochi istanti di distanza una foto per tipo. «Giravo con due Leica, una per formato», racconterà, «ma non c’era niente da fare: la speranza si esprime meglio a colori». Nasce così la sua strenua difesa del valore artistico di questo formato, che farà storia.

«Ci fai una foto?»

L’occhio del reporter è abile, presto capisce che «l’ambiguità, il non capire immediatamente ciò che appare può essere un’arma per il fotografo», così negli scatti di Meyerowitz si creano vere e proprie narrazioni, spesso su più piani separati ma collegati tra loro. L’artista scatta «con un occhio sull’obiettivo e l’altro aperto, pronto a cogliere istantaneamente qualcosa di interessante intorno». Aveva trovato la sua «natura, se si può dire così. Non avevo paura di entrare in luoghi, gruppi o situazioni che prima non si sarebbero presentati».

Dopo i primi anni americani cominciano le sperimentazioni. «Le cose che vediamo nel mondo sono più o meno sempre le stesse, gli alberi, il mare, ma a cambiare siamo noi e le modalità con cui le mettiamo in luce», sosterrà in seguito. Il fotografo comincia a viaggiare, a guardare fuori dalla sua New York. Scopre la luce del tramonto, che si presta a immagini più contemplative. Quando sembra aver puntato l’obiettivo sulla natura e i paesaggi urbani, sono gli uomini che cominciano a interessarsi a lui, quasi a chiedergli di tornare a occuparsi di loro. I passanti, al vederlo lunghi minuti impegnato a immortalare i paesaggi, gli si fanno vicino: «Ci fai una foto?». Così si accorge della potenza dei ritratti, un altro modo di indagare l’intuizione che ne ha guidato il percorso artistico:

«Quando ho iniziato a osservare attentamente le persone, ho notato quanto ciascuna di loro fosse affascinante: come la loro pelle appare alla luce del sole, il modo in cui tengono la testa o il modo in cui si muovono. Naturalmente, quando osservi qualcuno con attenzione, la sua personalità emerge, a prescindere da ciò che cerca di mostrare o nascondere».

Il Kubrick della fotografia

Sono più di novanta le fotografie di Meyerowitz esposte a Brescia, prima vera mostra antologica dell’autore in Italia. Le opere ripercorrono sessant’anni di carriera, seguendo un percorso «armonico ed emotivo», come spiega a Tempi il curatore Denis Curti. «Joel ha una “quantità” umana rara, anche per questo sembra di star di fronte a un’esposizione collettiva», continua Curti. «La sua profonda conoscenza della fotografia sul piano tecnico e linguistico gli ha permesso di “spersonalizzare” ogni stile sperimentato, riscrivendone i codici, come fece Stanley Kubrick con il cinema. Arrivato a possedere le regole di un genere, Meyerowitz struttura la foto sulla base della sua curiosità, tenendo sempre come bussola la figura umana».

Ground Zero e il Covid

Ground Zero costituisce un capitolo a sé che racchiude i nove mesi passati dall’artista nel cantiere allestito subito dopo l’attentato dell’11 settembre 2001. Quando cominciarono i lavori, il cratere era ancora fumante per l’esplosione. Meyerowitz, newyorchese di nascita, fu l’unico fotografo autorizzato con accesso illimitato al sito, il suo lavoro portò alla creazione di un archivio di 8 mila immagini. «Era necessario lasciare una testimonianza delle conseguenze. Sapevo che era qualcosa che potevo fare. Così lo feci», disse anni dopo. Diede vita a scatti monumentali, dove grovigli di cavi si mischiano a macerie, terra e cemento in una poltiglia informe. Ma ci sono poi la luce, la ricostruzione, i volti dei pompieri, i fiori sul selciato. In una intervista a Tempi del 2011 Meyerowitz raccontò che in quell’esperienza «ogni cosa umana è entrata in gioco: dolore, tristezza, sgomento, incredulità e, anche se può sembrar strano, gioia e risate con i lavoratori».

L’animo vorace di scoperta di Meyerowitz non si fermò neanche durante il Covid. Mentre il mondo era immobile tra le mura di casa, il fotografo decise di «giocare con se stesso», dando vita alla serie di scatti intitolata proprio Playing with Myself che chiude anche il catalogo a corredo dell’esposizione.

Joel ha il volto coperto da un cappello, come in un quadro di René Magritte, poi è nudo di schiena mentre entra in doccia, in un’altra foto è abbracciato affettuosamente alla moglie. Gli autoscatti eseguiti tra Londra e Toscana (dove Meyerowitz ha capito che c’è bellezza da vendere e ha comprato casa) si compongono di giochi di angolature, luce e spontaneità. Joel si rende conto che «la fotografia è uno strumento in grado di raccontare l’intimità senza violentarla». Gioca così con lo spettatore, come a dirgli che a 87 anni non è ancora finita la ricerca di quella dignity che non l’ha mai abbandonato.

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!