L’inestimabile patrimonio “sommerso” dei maestri sconosciuti che tradussero in arte la rivoluzione del Medioevo

Ai piedi delle mura dei monasteri, nati sull’esempio di Benedetto da Norcia nel VI secolo, sorsero i primi mercati per trovare riparo dalle orde barbariche; erano quattro banchetti di legno con sopra formaggi di capra (spesso prodotti all’interno delle comunità monastiche), burro, frutta e verdura di stagione, confetture, miele, ma anche erbe aromatiche per l’igiene orale, o essenze vegetali per la tintura dei capelli, foglie e fiori secchi per fare tisane digestive, decotti lassativi, infusi contro i reumatismi. Dopo secoli di scambi commerciali, ai quali iniziavano a sovrapporsi i pellegrinaggi a Roma, in Terra Santa o a Santiago di Compostela, questi mercati si strutturarono in piccoli borghi, fino a crescere in città autonome, i cosiddetti Comuni del Medioevo.

L’ossatura della penisola italiana è ancora oggi in gran parte medioevale e comunale: attraversarne la dorsale appenninica è come fare un viaggio a ritroso, alle radici del nostro vivere insieme e della nostra cultura, che significa anche come frollare il cinghiale, cuocere la pasta o friggere la verdura, con la stessa sapienza antica che a ogni gesto sociale dettava tempi, forme e ritmi in sintonia con le stagioni. Maggio, ad esempio, era il tempo della guerra e dell’amore. Nelle battaglie (fatte con il bel tempo e alla luce del sole, quasi fossero gare o tornei), il nemico non andava ucciso ma fatto prigioniero, in attesa di un lucroso riscatto, molto più appetibile che sfuggire alla vendetta dei parenti del morto per tutto il resto della vita. Il codice cavalleresco imponeva di dare alla società il buon esempio nell’assistenza dei malati, degli orfani e delle vedove. Vestire il lutto aveva il suo perché. In un momento di dolore e di fragilità esistenziale, si comunicava a tutta la comunità il proprio stato vulnerabile e i compaesani si sentivano esortati alla pazienza e alla comprensione.

L’importanza della città dei fabbri

L’importanza della città dei fabbri

Ogni momento della vita era ricondotto alla sua radice e ogni tappa dell’esistenza era un riconoscere che l’uomo non si fa da solo, che esiste Dio, Padre e creatore. I poveri e i lebbrosi, sull’esempio di Francesco di Assisi, diventavano l’immagine di Gesù crocifisso e molti figli delle classi più nobili, colte e ricche, indossando un ruvido saio, sceglievano di vivere insieme non più in eremi per pochi (i monasteri) ma in case di confratelli (i conventi).

La primavera e l’estate erano anche i mesi dell’arte. Le maestranze arrivavano con la bella stagione a edificare una chiesa o ad affrescarne le cappelle e per tutto il tempo impiegato erano ospiti della comunità, della pieve, dell’ordine religioso o del signore locale che avrebbe pagato il lavoro.

La grande mostra “Da Giotto a Gentile” sulla pittura e la scultura fiorite nelle Marche tra Duecento e Trecento, allestita a Fabriano dal 26 luglio al 30 novembre, racconta anche questo, diventando un’occasione imperdibile per conoscere le radici della civiltà occidentale. Proprio da Fabriano, infatti, ebbe inizio quel processo di trasformazione economica, sociale e religiosa che diede origine alla civiltà dell’Occidente cristiano. Da un lato il pauperismo francescano, incontrando l’operosità benedettina, disseminava il territorio di eremi, pievi e conventi. Dall’altro c’era la capacità manifatturiera e l’affermazione delle corporazioni della borghesia produttrice.

Tra esse spiccava l’Arte dei Fabbri: ben 38 fabbrerie si contavano nella sola piazza del mercato, dalle quali uscivano continuamente manufatti per il mercato esterno, tanto che il sigillo del Comune di Fabriano rappresentava simbolicamente un fabbro nell’atto di battere il ferro sull’incudine. Poi c’era la produzione della carta – che da Fabriano si diffonde in tutta l’Europa – mentre la rivoluzione figurativa introdotta da Giotto nel cantiere delle basiliche di Assisi faceva di Fabriano e del suo territorio l’epicentro di un rinnovamento epocale.

L’intuizione di Vittorio Sgarbi

L’intuizione di Vittorio Sgarbi

È questo spaccato che la mostra ci regala. Da qui l’inizio di una nuova e più articolata visione delle vicende della pittura italiana del XIV secolo. A curare la rassegna, che parte dalla Pinacoteca Civica “Bruno Molajoli” e si articola nel territorio dove sorgono la chiesa di Sant’Agostino (con le cappelle giottesche), la chiesa di San Domenico (con la Cappella di Sant’Orsola e la Sala Capitolare) e la Cattedrale di San Venanzio (con le cappelle di San Lorenzo e della Santa Croce), è lo storico dell’arte Vittorio Sgarbi, che conosce a tappeto il territorio marchigiano da quando, nel 1992, venne eletto sindaco di San Severino Marche. Un impegno politico e culturale riconfermato nel giugno di quest’anno, con la nomina ad assessore alla Rivoluzione, alla Cultura, all’Agricoltura e alla Tutela del paesaggio e del centro storico di Urbino.

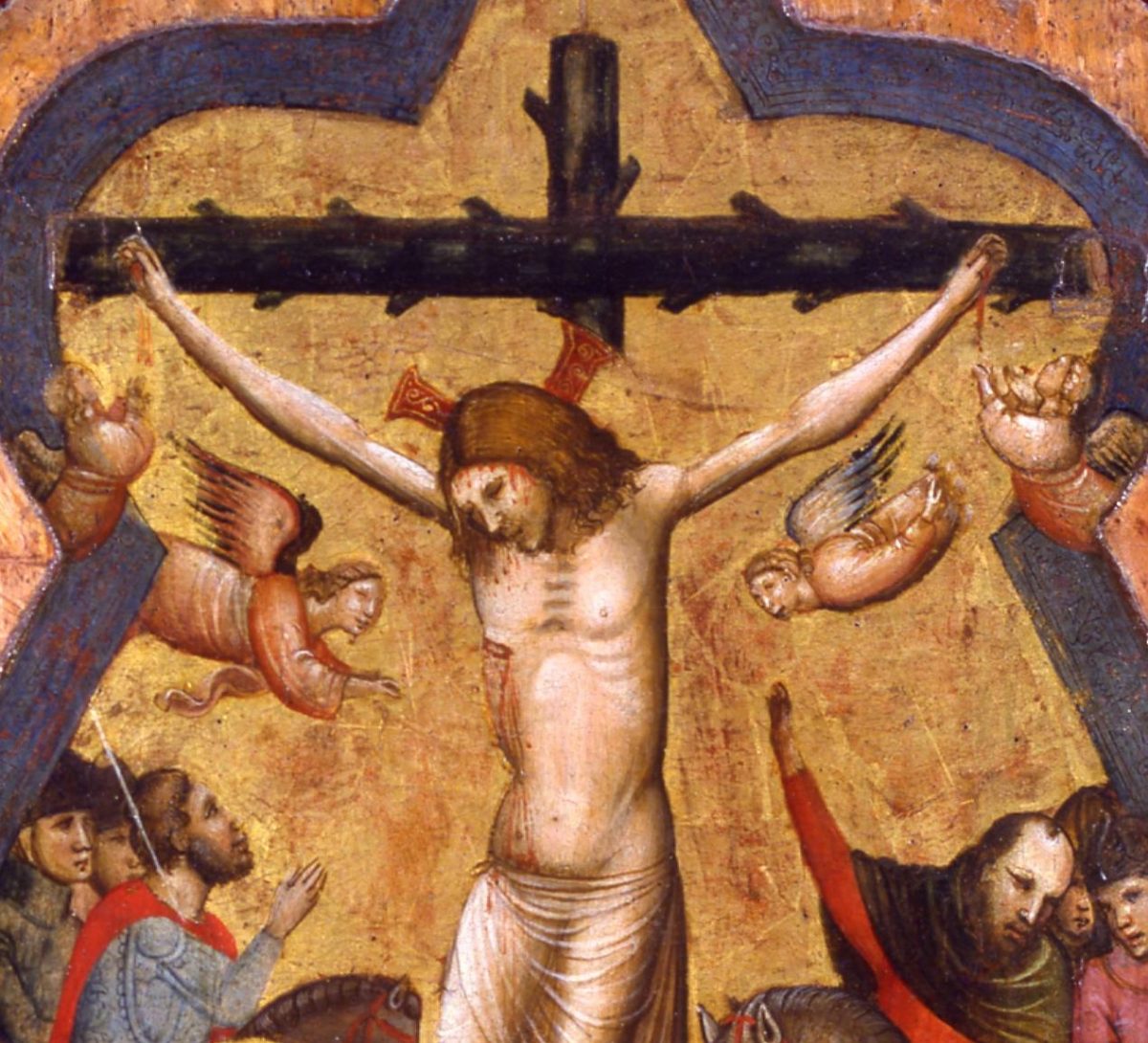

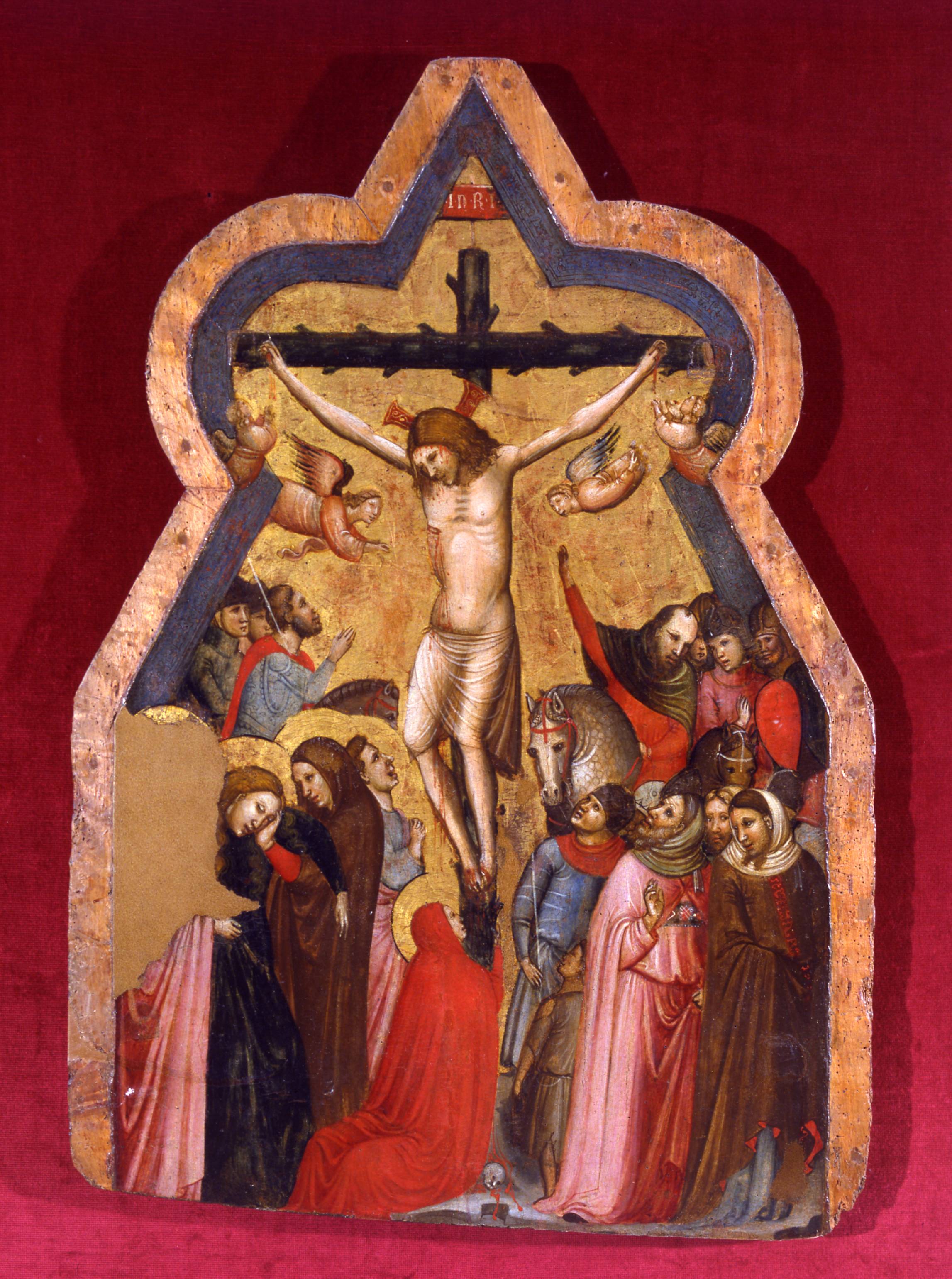

Sgarbi non è nuovo alle provocazioni e quella che sottende a questa rassegna sta nell’individuare una precisa Scuola di Fabriano, la cui caratteristica sta tutta nel “genio degli anonimi”. Cioè di quei maestri ancora sconosciuti che, nel corso del XIV secolo, crearono a Fabriano e dintorni un linguaggio artistico di derivazione giottesca, non assimilabile a quello umbro (uscito dal cantiere delle due basiliche di Assisi, dove Giotto lavorò a più riprese tra il 1290 e il 1318) o a quello riminese (dove Giotto soggiornò nel 1299-1300).

Anzitutto nelle Marche ci furono formidabili scultori del legno (stuccato e dipinto), come documentano le statue a grandezza naturale attribuite al “Maestro dei Magi” o al “Maestro della Madonna di Sant’Agostino”, ma anche pittori di affreschi come il “Maestro di Campodonico” o di tavole dipinte come quelle del “Maestro dell’Incoronazione di Urbino” o del “Maestro del Polittico di Ascoli”.

L’iniziativa, che si avvale di un comitato scientifico di prim’ordine, accende i riflettori su uno smisurato patrimonio artistico in gran parte “sommerso” e inscindibile dal contesto paesaggistico e ambientale, di straordinaria bellezza. La storia dell’arte, infatti, si nutre anche di geografia: non si comprenderebbe lo sfumato leonardesco senza conoscere le nebbie e le brume della pianura padana, così come soltanto un pittore come Piero della Francesca, cresciuto tra le colline di Borgo San Sepolcro, poteva concepire un paesaggio così dolce e ondulato a sfondo delle sue sacre rappresentazioni. Ciò che caratterizza la pittura a Fabriano è la sintesi delle forme. Le paste sono compatte, i colori chiari, per lo più a base di terre e di succhi vegetali, che tornano su su nei secoli, come un’impronta di famiglia, dalle nature morte di Giovanna Garzoni (1600-1670) fino ai paesaggi di Tullio Pericoli (1936).

Un tramonto e la nuova alba

Un tramonto e la nuova alba

In mostra ci sono più di 100 opere tra pale d’altare, tavole, affreschi staccati, sculture, oreficerie rarissime, miniature, manoscritti, codici. Opere delicate e preziose, concesse dai più prestigiosi musei italiani e stranieri. Dai dipinti di Giotto a quelli di Pietro Lorenzetti, da Francescuccio Ghissi ad Allegretto Nuzi, la rassegna si chiude con Gentile da Fabriano. Giovane curioso e artista veloce, Gentile si misura con le novità introdotte negli ambienti artistici di Assisi, Foligno, Perugia, Gubbio, Fano, Orvieto. Guarda ancora a Giotto, ma l’umore è diverso: «Il saio è morbido, la stoffa fina, quasi vigogna», scrive Sgarbi in catalogo.

Gentile riparte da Giotto e lo rinnova: ci fa sentire il calore del sole, la morbidezza della carne, ogni pianta ha una forma riconoscibile: lecci, ghiande, trifogli; è il piacere di essere vivi. Il Medioevo sta tramontando e Gentile interpreta il suo autunno in modo intenso e luminoso, con la elegante, sfinita lentezza dello stile tardo gotico; di lì a poco molti Comuni si trasformeranno in corti signorili e una nuova alba sorgerà sull’Italia del primo Rinascimento.

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!