Indagine tocquevilliana sulla nostra solitudine

Articolo tratto dal numero di marzo 2020 di Tempi. Questo contenuto è riservato agli abbonati: grazie al tuo abbonamento puoi scegliere se sfogliare la versione digitale del mensile o accedere online ai singoli contenuti del numero.

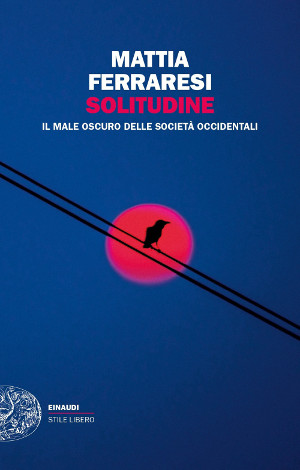

Dove eravamo rimasti, nell’indagine sopra le conseguenze umane e sociali del più avanzato e pervasivo esperimento politico-ideologico della modernità? Leggendo il nuovo libro di Mattia Ferraresi sulla Solitudine (Einaudi), l’impressione è che lo scavo a tutt’oggi non sia avanzato di molto, dai tempi de La democrazia in America di Alexis de Tocqueville.

«“La democrazia non solo fa dimenticare a ogni uomo i propri avi, ma gli nasconde i suoi discendenti e lo separa dai suoi contemporanei; lo riconduce continuamente verso sé stesso e minaccia di chiuderlo interamente nella solitudine del suo cuore”, scrive Tocqueville, presentendo con precisione gli effetti a lungo termine della cultura individualista, che nella democrazia americana si è affermata in massimo grado».

Lui si ribellerebbe all’accostamento, ma si può dire che Ferraresi in un certo senso ha ripreso il viaggio di Tocqueville da dove era rimasto, però proseguendolo (ripercorrendolo) nell’epoca di internet e del tutti-connessi-con-tutto. Numeri, fenomeni, storie e studi raccolti nel volume per raccontare la solitudine di noi moderni spaziano dall’Estremo Oriente all’Europa all’America, come si addice a un mondo globalizzato.

Il disperato isolamento di un numero allarmante e sempre crescente di persone, infatti, è una tragica realtà che accomuna e preoccupa ormai tutte le nazioni del pianeta “occidentalizzato”, tanto da spingere i governi a scendere direttamente in guerra contro questa piaga inafferrabile eppure potenzialmente letale. La perlustrazione di Ferraresi parte non a caso dalla creazione in Gran Bretagna di un apposito “ministero della Solitudine”, idea tanto assurda quanto ironicamente emblematica.

Osserva Ferraresi:

«Il laboratorio dove si lavora più alacremente per contrastare gli effetti indesiderati dell’isolamento è proprio la culla dell’individualismo moderno e dell’ideale liberale. La patria di Francesco Bacone, Thomas Hobbes, John Locke e John Stuart Mill, che hanno dato spallate decisive per incrinare la concezione aristotelica dell’uomo come animale sociale. Pensatori che hanno messo al centro l’individuo come atomo indipendente che cerca la propria realizzazione nel perimetro di sé stesso, liberandosi del fardello dell’altro come bene necessario».

A differenza di Tocqueville, Ferraresi non ha un mondo nuovo da esplorare, i fatti di cui parla sono da tempo squadernati davanti agli occhi di tutti. Il valore dell’impresa sta, oltre che nella capacità di scrittura e documentazione, nell’efficacia di un’analisi che il lettore sentirà inevitabilmente riguardare anche sé.

Che cosa unisce «figure esemplari della solitudine contemporanea» come gli hikikomori giapponesi in permanente autoreclusione nella propria cameretta, il sempre più folto popolo dei Neet europei che rinunciano a rendersi utili attraverso il lavoro o lo studio, gli Incel d’America che ce l’hanno con l’umanità intera perché li ha condannati al celibato? E cosa lega queste maschere desolanti all’affermazione in Occidente della “identity politics”, in una scena politica dilaniata da mille minoranze tutte tese a pretendere diritti per sé e i propri simili e a dichiarare nemico chiunque osi metterli in discussione? Cosa guida la pianificazione di città e stili di vita sempre più “single”, esistenze sempre meno sociali benché rigorosamente “social”?

L’essenza del liberalismo

Giornalista del Foglio, di cui è stato corrispondente dagli Stati Uniti, contributor per le più importanti testate americane (New York Times e Wall Street Journal, per dirne solo due), Ferraresi risponde a queste domande con un’idea forte, sebbene esposta senza forzature o prediche apodittiche, e rafforzata dalle intuizioni di osservatori insospettabili. L’autore lascia che sia Christine Emba, opinionista del Washington Post, a sintetizzare l’ardita tesi per lui: «Il liberalismo è solitudine».

Il «male oscuro» della nostra civiltà, cioè, risiede nell’ideale stesso in virtù del quale abbiamo passato gli ultimi secoli a smantellare ogni legame umano – a cominciare dall’autorità fino ad arrivare alla famiglia – nella convinzione che fosse questa l’unica via per permettere all’individuo di affermarsi.

«Un apparato che ha prodotto uno straordinario miglioramento delle condizioni di vita dell’intera umanità, diffondendo prosperità e strappando centinaia di milioni di esseri umani dall’indigenza, a livello dell’esperienza individuale non ha colmato i vuoti dell’esistenza. Le forze che hanno reso il liberalismo non un prodotto nel marketplace of ideas, ma lo schema unico e inaggirabile hanno dato origine ai bubboni di contraddizioni che oggi arrivano a suppurazione. La solitudine è stata non già il prezzo della liberazione, ma una manifestazione della sua essenza».

Foto pxhere.com

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!