Certo sarebbe meglio se, anziché busti di Benito Mussolini, il neo presidente del Senato Ignazio La Russa collezionasse ceramiche delle regioni d’Italia, o presepi di tutto il mondo, oppure, come facevo io da giovane, scacchi e scacchiere africani. I 32 pezzi che portai a casa dal Camerun settentrionale erano in delicata pietra di fiume, color verde smeraldo e color sabbia; in bronzo fuso, dorati e neri, abbastanza pesanti da far male se lanciati contro qualcuno, quelli dal Burkina Faso; in entrambi i casi il posto della scacchiera era tenuto da un pelle di struzzo, lavorata meglio di quella delle borsette, le caselle incise a fuoco. Gli alfieri assomigliavano a proiettili, le torri ai minareti delle moschee del Sahel. Dall’Uganda riportai una pesante scacchiera in teak intarsiato di musizi (altro legname locale) per le caselle chiare, i pezzi erano di legno leggero, e qualcuno di loro nel tempo si ruppe.

Si colleziona qualcosa che si ama

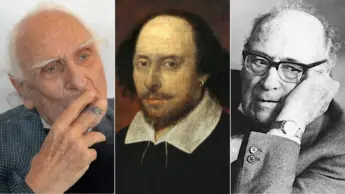

Si colleziona qualcosa che si ama, e perciò una collezione di effigi mussoliniane certamente inquieta. Ma la figura in sé del collezionista di manufatti conforta e rassicura, come spiegava Walter Benjamin all’inizio degli anni Trenta: egli infatti si dedica all’impresa di «Togliere alle cose, mediante il possesso di esse, il loro carattere di merce». Per il tipo di rapporto che ha con le cose, il collezionista combatte la mercificazione del mondo. Non importa quale sia la sua ideologia, cioè se sia un antifascista come Walter Benjamin (morto suicida per il timore di essere catturato dai nazisti) o un ammiratore di Mussolini come La Russa: oggettivamente ogni collezionista è più marxiano di Karl Marx, perché si oppone non solo all’alienazione del senso delle cose ridotte al loro valore di scambio, ma anche a quella più sottile alienazione che consiste nel far coincidere l’essenza di una cosa col suo valore d’uso. L’esemplarità, l’utilità sociale del collezionista nel mondo contemporaneo afflitto da inquinamento, distruzione degli ecosistemi ed esaurimento delle risorse dovrebbe essere evidente: costui è l’anticonsumista per antonomasia, il suo rapporto con le cose è feticistico, cioè caratterizzato da un rispetto sacrale che non contempla la loro riduzione a strumento, tanto meno la loro distruzione per raggiungere altri scopi.

bjhgh

Recentemente i pensieri profondi di Benjamin sul collezionismo sono stati ripresi da Byung-Chul Han nel suo Le non cose – Come abbiamo smesso di vivere il reale. «Il collezionista di Benjamin si interessa più alla storia e alla fisionomia delle cose che al loro valore di consumo, alla loro utilità», spiega l’intellettuale tedesco-coreano. «L’epoca, la località, il lavoro manuale e il proprietario da cui provengono si cristallizzano nelle mani del collezionista diventando una “magica enciclopedia che nella sua sostanza è il destino dell’oggetto”. Il vero collezionista di oggetti funge da contraltare rispetto al consumatore. È un interprete del destino, un fisiognomico del mondo cosale: “Appena li tiene in mano, pare guardare ispirato attraverso di loro, nelle loro lontananze”». Le frasi delle virgolette interne alla citazione del libro di Byung-Chul Han provengono da un testo di Benjamin del 1931, dal titolo Tolgo la mia biblioteca dalle casse. Lì si trovano altre citazioni che sottolineano la natura antiutilitarista del fenomeno del collezionismo: «l’esistenza del collezionista (…) è legata a un rapporto (…) con le cose che non ne mette in risalto il valore funzionale, ossia la loro utilità, la loro adoperabilità, ma che invece le studia e le ama come la scena, il teatro del loro destino». Benjamin era un collezionista di libri, cioè non si interessava semplicemente al contenuto dei libri, ma al libro come oggetto, con le sue caratteristiche materiali ed estetiche, opera di un tipografo e di un rilegatore che lo hanno prodotto in una certa data, passato attraverso certe mani, e ora inserito nella biblioteca di Walter Benjamin. Un oggetto indisponibile, cioè non utilizzabile per altra cosa diversa dal suo essere quel libro in quel posto e in quel tempo. Un oggetto da tramandare: «il comportamento del collezionista rispetto ai propri fondi scaturisce dal sentimento di obbligazione del possidente nei confronti del suo possesso. Esso è quindi, nel senso più elevato, il comportamento dell’erede. II titolo più nobile di una collezione sarà perciò sempre rappresentato dalla sua ereditabilità». Roger Scruton ha spiegato che il vero ecologista non è il progressista, ma il conservatore: il conservatore è grato ai padri che gli hanno trasmesso leggi, usi, costumi e tradizioni, ma anche giardini e boschi, siepi e prati, e una dimora armonicamente inserita in un ambiente vivibile perché fruito con parsimonia. Perciò vorrà preservare sia il capitale sociale rappresentato dalle tradizioni che quello materiale rappresentato dalla natura per trasmetterlo a sua volta ai suoi discendenti, come già fecero i suoi padri. Il collezionista pensa e si comporta nella stessa maniera.

khkhjkhj

Il collezionista ha un rapporto sacrale con le cose: «Per il collezionista il possesso è il rapporto più profondo che si possa avere in generale con le cose: non che esse siano viventi in lui, è egli stesso invece ad abitare in loro». Qui le parole dell’ebreo Benjamin fanno venire in mente quelle dei salmi: «Abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni» (salmo 23); «Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita» (salmo 27). Questo potrebbe far rinascere l’inquietudine per i busti mussoliniani di La Russa: il Duce sacralizzato… Ma è sempre l’antifascista Benjamin che indirettamente rassicura. Scrive infatti: «Non sto esagerando: per il vero collezionista l’acquisizione di un libro antico equivale alla sua rinascita. E proprio in ciò consiste il tratto infantile che nel collezionista si compenetra con quello del vegliardo. I bambini, infatti, dispongono del rinnovamento dell’esistenza come di una prassi dalle mille sfaccettature, mai smarrita. (…) Rinnovare il mondo antico, è questo l’impulso più profondo nel desiderio del collezionista (…)». Sì, La Russa fa rivivere Mussolini collezionandone i busti, ma è una resurrezione che avviene nel rapporto fra il neo presidente del Senato come privato cittadino e gli oggetti feticcio che ha acquistato e di cui si circonda quando è a casa sua. La rinascita di Mussolini in forma privata esorcizza la sua resurrezione sotto forma di movimento politico e di fatto storico. La Russa, consapevole che la leadership mussoliniana appartiene a un’epoca trascorsa che non può ritornare, la rivive nella forma simbolica dell’oggetto da collezione, che come tutti gli oggetti da collezione costituisce un oggetto di culto.

Non sempre i collezionisti sublimano pulsioni inquietanti, combattono la mercificazione del mondo e alimentano i presupposti culturali di un sano ecologismo. Una trentina di anni fa si aggirava per Milano un triste giovane che collezionava timbri di visti sul passaporto. Viaggiava per terre e mari al solo scopo di avere sul passaporto i visti di tutti i paesi del mondo. Non gli interessavano il viaggio né la mèta, ma i timbri sul passaporto. Perfetto esempio di non viaggiatore, dilapidatore di tempo, sostanze e inchiostro. Perfetto esempio di come si può consumare il mondo senza abitarlo nemmeno per un momento.

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!