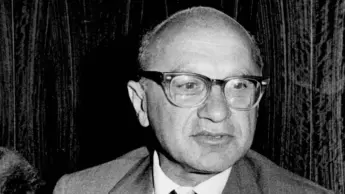

Il genio mozartiano di Puškin

Il paragone con Mozart può sedurre il recensore in cerca di una definizione ultimativa e concisa del genio di Puškin, che aveva dedicato al compositore una famosa tragedia, destinata a fissare i tratti di un Mozart elfico e lascivo, ozioso e sventato, dal talento incendiario, in contrasto con la figura tragicamente ieratica di Salieri, virtuoso anatomista della musica e artefice della morte del suo rivale, secondo una visione ereditata per il suo facile appeal dalla cultura pop (vedi Amadeus, pellicola di Forman). Come il grande musicista, il poeta russo pareva dotato di un dono sovrannaturale, amava “la folle giovinezza/e ressa, e fasto e contentezza” e possedeva una giocosità innata, ma, diversamente da Mozart, o meglio dal Mozart della tradizione, in parte accreditata dalle lettere dello stesso, un coacervo di caleidoscopica scurrilità, Puškin era acutamente consapevole del suo ruolo di artista, come testimonia la sua inclinazione proteica a assumere pose à la Byron e la continua ricerca di un riconoscimento legale e sociale della sua vocazione, che modernamente intendeva alla stregua di una professione.

Nato nel 1799, Alexandr Puškin viene incoronato poeta nel 1815 dal più grande versificatore contemporaneo, Derzhavin, autore di una famosissima ode in onore di Caterina la grande. Agli anni del liceo risale la composizione di Ruslan e Ljudmila (1820), un poemetto estremamente composito che fonde il riso più fescennino a modi ora lirici, ora elegiaci con una maestria nel contemperare i vari registri e nella tessitura del plot, che appare memore della tecnica registica di Ariosto. Nel frattempo il giovane Puškin si dà alla vita mondana e frequenta i circoli politici e letterari della capitale, come la Lega della speranza o la Lanterna verde, associazione, dove, si maligna in città, si praticano orge, fino a compromettersi definitivamente. Segue il periodo del confino meridionale, una stagione poetica contrassegnata dalla lettura di Byron.

Scrive Il prigioniero del Caucaso, opera più convenzionale del poemetto giovanile del 1820, che è facile ricondurre alle sue ascendenze culturali, il titanismo romantico con annessi e connessi e la stereotipa esaltazione della vita selvaggia delle popolazioni del Caucaso. Puškin, però, non cessa di sorprendere e, mentre attende alla scrittura dei cosiddetti poemi meridionali, così irrigidito nella sua posa statuaria di poeta esule, sforna un poemetto gioiosamente sacrilego e licenziosissimo, che sarà stampato postumo: una giovane e avvenente Maria seduce e si congiunge carnalmente in rapida successione con il diavolo, Dio e il suo arcangelo prediletto. È una maliziosa magnificazione dei valori terreni, della forza attrattiva, che la terra esercita sul cielo: per una volta, non sono gli uomini a guardare il cielo con senso di orfanità, ma Dio a sentirsi irretito dalla grazia transeunte e, perciò, così preziosa della sua creazione.

Nel 1823 Puškin incomincia la stesura del suo capolavoro, il romanzo in versi Eugenio Onegin che terminerà nel trentuno, e nel 1824, tornato in Russia, si installa a Michajlovskoe, dove conduce una vita ritirata di intensa attività letteraria. È un periodo di grandi letture e di grandi mutamenti. Con una decisa virata il poeta si allontana dal romanticismo à la Byron e introduce nella propria opera temi più quotidiani, una attitudine più “realistica” e una versificazione meno laconica, meno rattratta. Ciononostante, nota il critico e storico della cultura Lotman, quando parla di amore, Puškin continua a ricorrere alla dizione enfatica del periodo meridionale e una meretrice, così viene definita la donna amata in una lettera, si trasfigura in “Genio di Pura Bellezza” nella nota poesia “Ricordo il meraviglioso istante”.

Dopo il periodo di stasi campestre, con il ritorno alla capitale e la morte dello zar Alessandro, la vita di Puškin scala di marcia. Sorvegliato dalla terza cancelleria del regno e sottoposto a una severa censura il poeta continua a scrivere opere in versi e in prosa, come La figlia del capitano o I racconti di Belkin e, dopo una serie infinita di amori infelici, si sposa con una donna di leggendaria grazia, che sarà in parte causa della sua morte. Da qui in avanti comincia il feuilleton: il giovane George attendente di un diplomatico olandese per sviare i sospetti che si addensano sulla sua relazione “privilegiata” con il suo protettore, decide di corteggiare la moglie del poeta. Si addiviene a una prima crisi e il dongiovanni è costretto a sposare la sorella della moglie di Puškin, per evitare il pericolo di uno scontro; ma George è recidivo e nel giro di due anni la situazione si ripete e il duello si impone come una necessità.

Alla fine del gennaio 1837 Alexandr Puškin muore per una ferita di una arma da fuoco.

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!