Il dovere della paternità, il potere del ritorno al Padre

Articolo tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti) – C’è Padre e padre. La paternità biologica è uno sforzo dell’anima, un compito radicato nella dimensione immanifesta dell’origine, il dovere di un lignaggio. Quando il sangue si fa buon conduttore di elettricità, quando l’incontro tra uomo e donna riproduce la ierogamia stellata degli elementi (fuoco e acqua), il concepimento diventa cosmogonia: dal palpito dell’embrione al primo vagito, la gestazione completa non fa che proiettare sulla scena del microcosmo il mistero macrocosmico, la nascita dell’uni-verso (il mondo fenomenico disceso dall’Uno e all’Uno tendente per sua natura), l’aurora dell’umanità già in cammino verso il ritorno. Si sbuca dall’utero platicefali come i primi antropoidi censiti dai paleontologi, si muore anziani e quintessenziati come bambini. La genitorialità merita un rispetto supremo, padre e madre biologici vanno onorati come le scintille divine da cui proviene la luce. L’epoca presente tributa invece un estremo, tardivo, unilaterale omaggio all’archetipo lunare materno e sembra maldisposta verso la sua controparte solare. Colpa, forse, di un durevole e malinteso senso di svilimento della femminilità che ha punteggiato negli ultimi secoli la nostra storia. Ma è un’altra storia, e comunque non è una buona ragione per trascurare i diritti dei padri e il culto degli antenati.

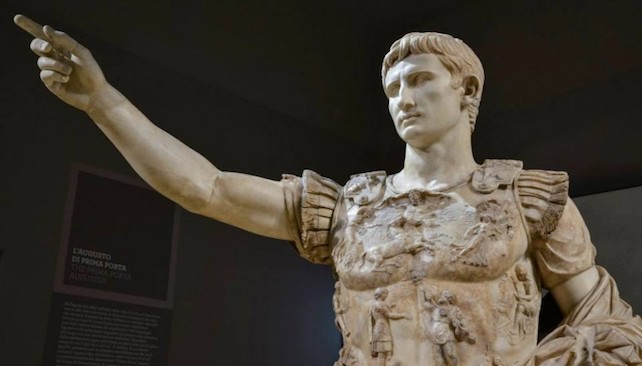

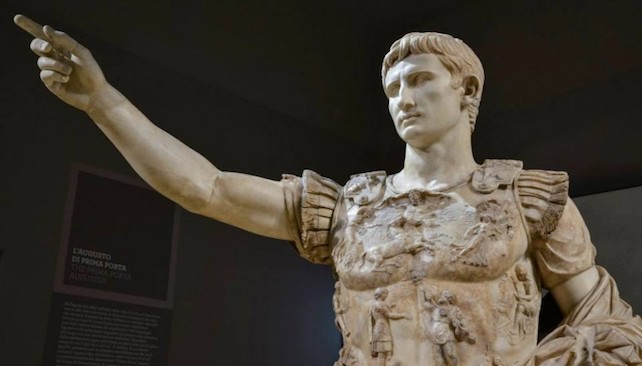

Tuttavia c’è padre e Padre. Una persona molto saggia mi ha insegnato questo: per donare amore autentico alla progenie, per vivere la paternità nella forma più compiuta, occorre sapere che i nostri figli sono anche degli sconosciuti (iperbole), così come i nostri genitori biologici. Noi e le nostre mogli non rappresentiamo che l’ostello dei nostri figli, il luogo confortevole del loro avviamento alla vita, alla ricerca di un superiore incontro con il Padre celeste mediato da figure collaterali e non per forza consanguinee. Le civiltà antiche, Roma in particolare, conobbero il valore iniziatico dell’adozione senza mai svilire la concezione della famiglia tradizionale come nucleo fondante e sacro della società. Cesare propiziò l’ingresso di Ottaviano nella gens Iulia poiché in lui riconobbe quell’istinto apollineo che suo padre Ottavio non avrebbe saputo destare a beneficio dell’Urbe. Ottaviano lo ricambiò sgominando i suoi assassini secondo l’enigmatico modello dell’Orestea (rileggete le Eumenidi di Eschilo!) e divenne Augusto, Pater Patriae. Il sangue non basta, evidentemente, anzi può diventare un limite patologico incapacitante lì dove su di esso non s’innesti una superiore forza che trae verso l’alto. Non varrà mai per chiunque, ma può valere per ciascuno.

Abbiamo dunque voluto dedicare questo numero di Tempi alla paternità come principio immateriale e ai padri come eroi di un’età difficile, se non oscura perfino, dando voce all’archeologo e allo studioso di simbologia, alla scrittrice e alla insegnante, al direttore emerito e al politologo. Da ultimo, vorrei ridare voce a Ernst Jünger, il quale ammoniva così: «… fu necessario esautorare in tutto il mondo gli dèi territoriali; che ne venisse colpito anche il Padre, è un indizio della inquietudine planetaria. Il decadimento del Padre mette in pericolo il cielo e le grandi foreste: quando Afrodite si congeda, il mare s’intorbida; quando Ares non presiede più alle guerre, proliferano covi di carnefici, la spada diventa squartatoio». È il ritratto del nostro tempo, ma il tempo non esisterà, quando saranno tornati i Padri. Patres Pastores.

Foto Ansa

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!