I laici non debbono dimenticare che la casualità della natura è il volto fisico della libertà umana

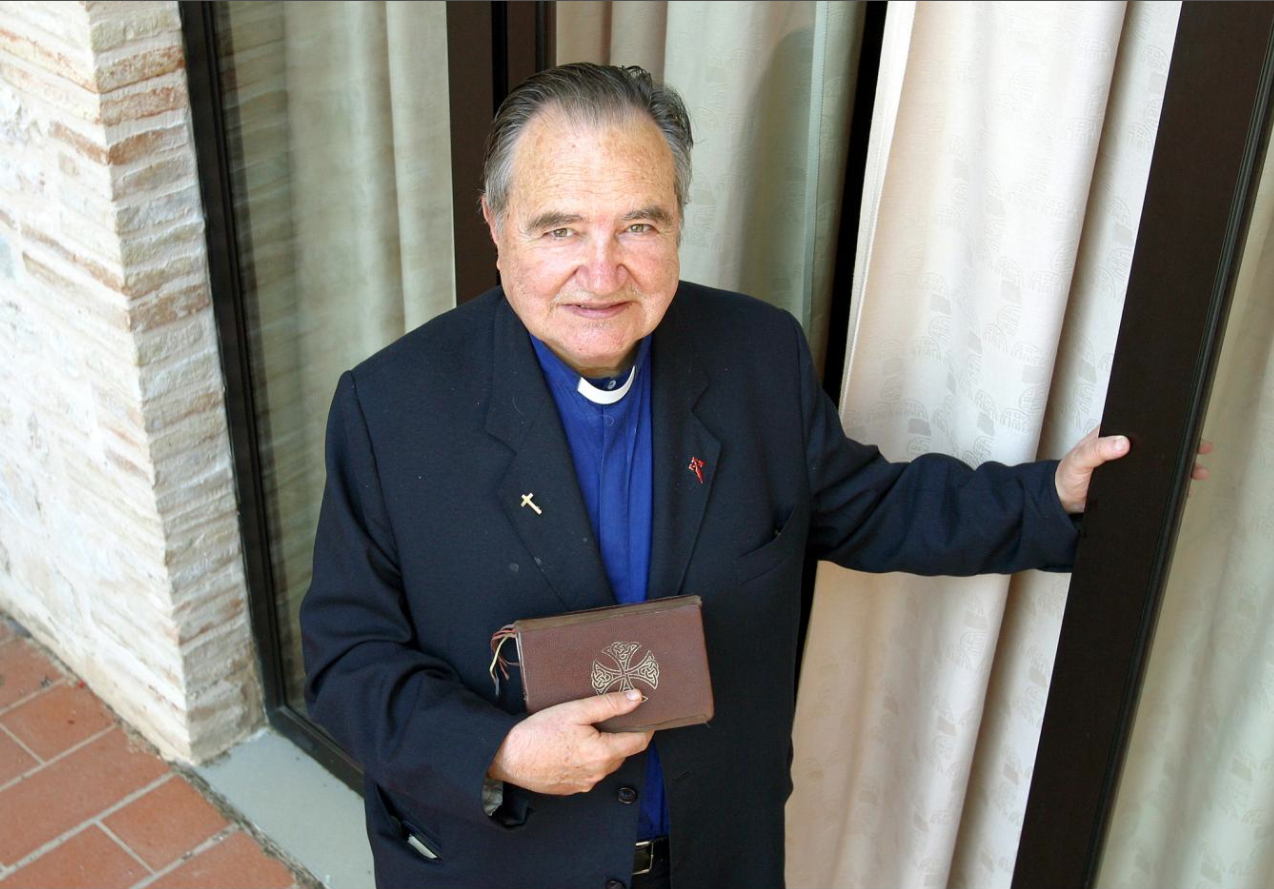

Gli anni 2004 e 2005, anni in cui fu approvata la legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita e si svolse un referendum sulla medesima, furono un periodo di intenso dibattito culturale intorno a temi immortali quali la vita e la nascita, il loro senso, i limiti e le possibilità della scienza e la tecnologia. Oggi, che una sentenza della Corte Costituzionale è andata ad abbattere uno dei cardini di quella norma (il divieto all’eterologa), non ci sembra inopportuno riprodurre un articolo che apparve sulle pagine del Foglio di Giuliano Ferrara. Lo firmò Gianni Baget Bozzo (1925-2009), sacerdote, politologo, cattolico ortodosso e inquieto. Pur inserendosi per accenni al dibattito di allora, il testo mantiene un suo valore estrinseco. Sul quotidiano apparve con questo titolo e sommario: «Problema laico. Gianni Baget Bozzo nega che il “diritto ai figli” sia un problema religioso. I limiti del creatore».

Giuliano Ferrara ha sostenuto efficacemente le tesi a sfavore della fecondazione eterologa e del non diritto di avere figli e vorrei solo sottolineare ciò che egli ha detto.

Il problema non è religioso ma laico, riguarda il modo di intendere la laicità nell’età tecnologica. E’ possibile pensarla ancora come un’espansione del diritto individuale alle proprie scelte, con il solo limite di non ledere un altro vivente? La laicità non deve tenere conto del fatto che l’uomo ha acquisito la capacità di modificare il suo gene e che questo pone problemi circa il futuro del mondo e dei futuri uomini che prima non esisteva? La laicità del secolo ventunesimo può essere la stessa di quello dell’Ottocento?

L’illuminismo e la modernità sono sorti con il concetto di natura umana e di diritti naturali: il linguaggio stesso supponeva che la natura fosse a un tempo il fondamento e il vincolo dell’azione umana che si supponeva come definita. La conoscenza scientifica in tutte le sue forme ha cambiato la condizione dell’uomo, gli ha dato la possibilità di essere ricreatore delle sue condizioni di vita con criteri affidati alla sua scelta. Da questo sorge il fondamentale problema del rapporto tra scienza e coscienza che si configura per l’uomo autocreatore, non tutto ciò che è possibile è lecito. Per la teologia cristiana Dio stesso è vincolato dalla creazione che egli ha operato, non credo che sia irragionevole applicare ad ogni creatore il concetto di limite. Sta all’uomo oggi preservare la natura umana come è esistita fino ad ora dalle modificazioni che egli può infliggerle, il passato non può non essere assunto come limite delle possibilità del futuro.

Ciò cambia concetti radicali della nostra cultura politica, fra di loro opposti: quelli del diritto pieno dell’individuo e del diritto pieno della società. La potenza umana, proprio perché non ha limiti, deve stabilire innanzi a se stessa il vuoto inoperabile della memoria del passato. Ciò significa che la laicità della società tecnologica non può ragionevolmente affermare il diritto dell’individuo sulle basi delle possibilità di esercizio che la scienza oggi gli offre. Questa è la nuova laicità con cui il pensiero laico deve fare i conti, sia esso deista, agnostico o ateo.

Come scrive Ferrara togliere alla natura fisica il limite dell’incertezza e della casualità significa totalizzare il potere dell’uomo sull’uomo: lo significa obiettivamente perché, anche se il caso in questione è limitato il principio ha un valore generale. Scegliere di fare del figlio un diritto da garantirsi mediante la moltiplicazione degli embrioni significa togliere alla natura la sua casualità e la sua causalità, significa sopprimerla in nome del potere dell’uomo, non farne più un vincolo obbligante ma un oggetto disponibile. In qualunque caso intervenga l’ingegneria genetica, il rapporto tra uomo e natura è posto. I laici non debbono dimenticare che la casualità della natura è il volto fisico della libertà umana, il suo fondamento biologico.

La morale dell’etica laica

Lo stesso principio vale per l’altro argomento sollevato da Ferrara in difesa della posizione del centrodestra sulla legge in questione: la richiesta che l’embrione inserito avvenga nel quadro di un rapporto di coppia, in cui siano certi il padre e la madre. Anche qui è in gioco tutto il passato dell’uomo che sulla certezza del rapporto di coppia, espresso dalla famiglia, fonda la sua identità. Qui può invocarsi il diritto del figlio a conoscere il proprio genitore, ma il figlio che non esiste ancora ha una voce flebile. Lo tutela il principio di usare il passato come criterio di ciò che è proprio alla natura umana nei rapporti che fondano la produzione della vita. La Chiesa si comporta su tale questione come memoria della storia umana e della natura umana, difende la debolezza della natura dalla nuova potenza della scienza, svolge una funzione di memoria della civiltà che riguarda credenti e non credenti.

La laicità, comunque la si definisca, fonda un’etica per la società tecnologica? O consiste solamente nel rendere non soggetto all’etica ma solo alla scelta individuale il criterio delle azioni? Se non sono Dio né la natura il principio dell’etica laica, quale è la sua morale?

Gianni Baget Bozzo

Articoli correlati

3 commenti

I commenti sono chiusi.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!

Bla bla bla….

il punto è che la tecnologia è l’unica profezia che ha sostanzialmente mantenuto le promesse.Prometteva di migliorare la nostra vita e lo ha fatto. Se non ci credete provate a vivere come nel Settecento, o nel Quattrocento o ai tempi di Cristo, tanto è quasi uguale.

Siamo progrediti più negli ultimi cento anni che nei precedenti millecinquecento in cui ci siamo affidati al cristianesimo. E nessuna altra religione ha fatto meglio, anche avendo a disposizione il doppio del tempo.

Ovvio che non tutto quello che ha prodotto la tecnologia è positivo, ma si possono trovare rimedi anche all’interno del suo dominio, migliorandola senza alcun vincolo.

E comunque essa non è una dottrina, puoi prendere quello che ti piace e lasciare il resto. Con la religione no.

“puoi prendere quello che ti piace e lasciare il resto”

In base a che criterio? chiede Baget Bozzo, se non hai capito il senso dell’articolo.

Che poi la situazione e’ ben piu’ perversa, Giovanni.

Sono altri che decidono *di te* grazie alle opportunita’ tecniche.

E tu sei fuori dal processo decisionale, visto che non c’e’ un’etica (tu stesso ne invochi la rimozione) che li obblighi ad inserirtici.

Contento tu…

Il progresso è stato possibile perché Cristo ha rivelato il vero e unico Dio Padre e creatore del genere umano. Ha messo ogni uomo (inclusa la donna) sullo stesso piano, cogli antichi Greci e Romani non era così ( e parliamo pur sempre del meglio della civiltà precristiana). Quelli concepivano l’umanità suddivisa in classi superiori e inferiori, avevano la classe militare per soggiogare i popoli, le donne da chiudere in casa, gli schiavi per fare il lavoro manuale (quello che oggi fanno gli elettrodomestici… o i mezzi meccanici in agricoltura) e i pochi uomini superiori potevano dedicarsi alla gestione del potere o alla speculazione filosofica.

Il progresso SPIRITUALE da prima di Cristo a dopo Cristo è incommensurabile rispetto a quello tecnologico (qualche elettrodomestico se proprio andiamo al nocciolo della questione).

Inoltre la tecnologia non salverà mai nessuno dal Giudizio di Dio post-mortem.