Falcone e il concorso esterno. Al netto delle manipolazioni della sinistra giudiziaria

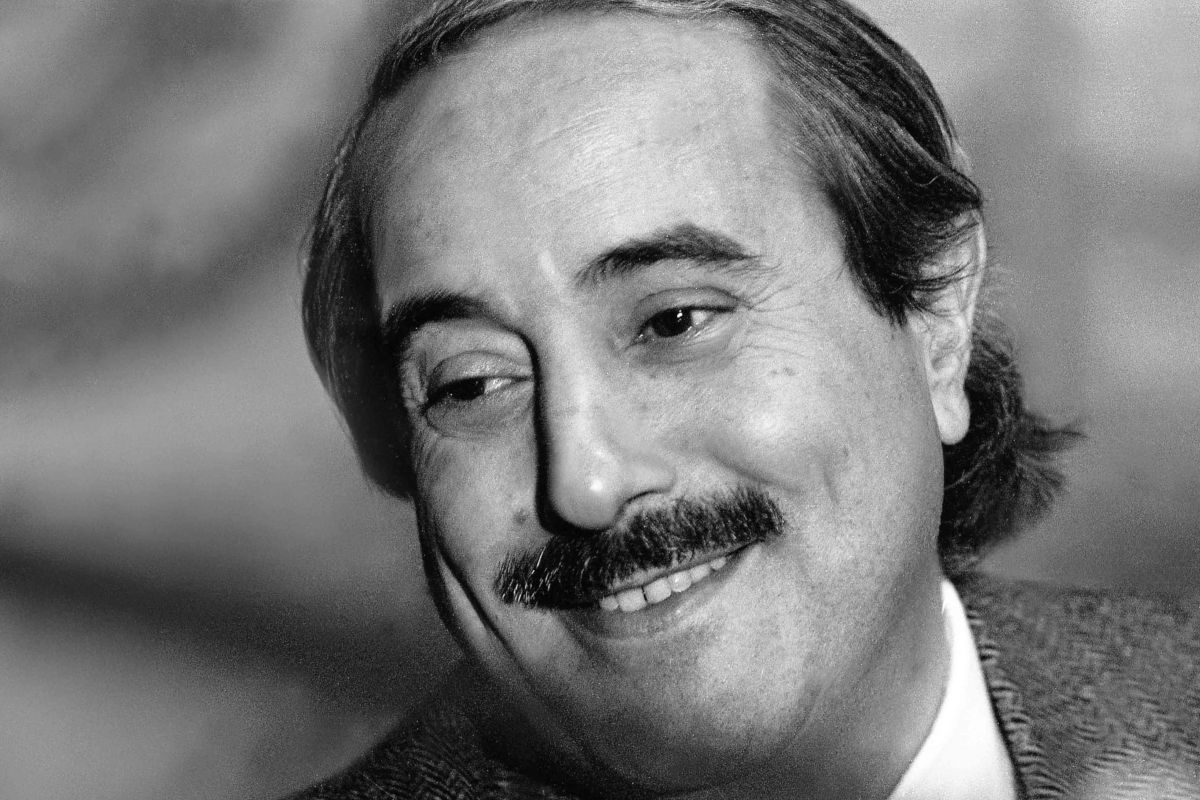

Trentuno anni dopo la sua morte, Giovanni Falcone continua a essere strumentalizzato. È stato così anche nelle ultime polemiche sul “concorso esterno in associazione mafiosa”, che il ministro della Giustizia Carlo Nordio s’è permesso di criticare come un meccanismo giuridico inappropriato e poco garantista: a sinistra, negli ultimi giorni, in tanti hanno rinfacciato a Nordio che Falcone era a favore dell’impiego affiancato dell’articolo 110 del Codice penale (il “concorso” nel reato) e l’articolo 416 bis (l’“associazione di stampo mafioso”).

A partire dalla fine degli anni Ottanta, “l’associazione esterna” è diventata una consuetudine nei processi di mafia. Ed effettivamente Falcone, nel 1987, sottolineava la necessità di individuare una figura giuridica capace di reprimere quel che allora definiva «fiancheggiamento, collusione, contiguità» con le organizzazioni criminali. Ma tutto questo è ben diverso dall’aver sostenuto e teorizzato il concorso esterno in associazione mafiosa.

Le perplessità sul 416 bis

E nessuno infatti ricorda che Falcone già nel 1991, nel suo libro Cose di Cosa Nostra (Rizzoli), scriveva che

«la legge La Torre [cioè il 416 bis, ndr], studiata per perseguire specificamente il fenomeno mafioso e per porre rimedio alla mancanza di prove, dovuta alla limitata collaborazione dei cittadini e alla difficoltà intrinseca nei processi contro mafiosi di ottenere testimonianze, non sembra abbia apportato contributi decisivi nella lotta alla mafia. Anzi, vi è il pericolo che si privilegino discutibili strategie intese a valorizzare ai fini di una condanna, elementi sufficienti solo per aprire un’inchiesta».

Da sincero garantista, anche questo oggi nessuno lo ricorda, Falcone era molto perplesso addirittura da un utilizzo troppo disinvolto dello stesso articolo 416 bis, tanto che già nel 1982 sosteneva che la magistratura inquirente dovesse concentrarsi molto sull’accertamento dei reati-fine, cioè dei reati tipici delle organizzazioni mafiose: l’estorsione, gli omicidi…

Da garantista, soprattutto, Falcone scriveva (Interventi e proposte, 1982-1992, Sansoni editore, pag. 226) che

«ritenere di poter far derivare la responsabilità degli imputati in ordine al reato di associazione per delinquere soltanto da “indizi” che consentono di qualificare gli imputati stessi come mafiosi, significa incamminarsi per una falsa scorciatoia, illusoria quanto pericolosa; una siffatta impostazione è suscettibile di interpretazioni soggettive e arbitrarie».

L’ostilità di Magistratura democratica

Va detto che tutto questo rinnovato armeggiare ideologico attorno a Falcone non stupisce affatto. Il magistrato siciliano è forse tra i personaggi italiani più citati a sproposito. E ipocritamente. Dopo averlo denigrato e combattuto per tanto tempo (soprattutto, e con violenza brutale, dopo che nel 1991 Falcone accettò di lavorare al ministero della Giustizia come direttore generale degli Affari penali, accanto al ministro socialista Claudio Martelli), la sinistra – giudiziaria e non – si è impadronita manu militari della figura di Falcone e ne ha letteralmente piegato il pensiero al proprio uso e consumo. L’ha trasformato in un’icona di parte.

Per quei paradossi che sono tipici della sinistra post-comunista italiana, malgrado tutto rimasta intimamente fedele ai canoni deteriori del leninismo, i suoi esponenti alterano la verità storica. La trasformano. Cancellano anche le tracce di quel che dicevano e facevano, quando Falcone era ancora vivo.

Nessuno ricorda più, oggi, che in una drammatica seduta del Consiglio superiore della magistratura del gennaio 1988 – con l’esclusione del solo Gian Carlo Caselli – furono proprio i membri togati di Magistratura democratica (la corrente giudiziaria vicina al Pci) a votargli contro, e gli impedirono di diventare capo dell’ufficio istruzione di Palermo. Dopo quel voto, che vide prevalere il candidato concorrente Antonino Meli sulla base di motivazioni risibili, Paolo Borsellino poco prima di morire ebbe a dire di aver capito che «nel volgere di pochi mesi Giovanni Falcone sarebbe stato distrutto».

Contro la “cultura del sospetto”

Nessuno ricorda più, oggi, che nel settembre 1991 furono alcuni esponenti di primo piano della sinistra – Leoluca Orlando, Carmine Mancuso e Alfredo Galasso – a presentare un esposto in cui accusavano Falcone di avere insabbiato le indagini riguardo al coinvolgimento di mandanti politici negli “omicidi eccellenti” di Piersanti Mattarella e di Pio La Torre. Interrogato dal Csm, Falcone si difese efficacemente da quelle accuse mendaci, e ricordò una verità universale, e attualissima: «La cultura del sospetto non è l’anticamera della verità», disse, «è l’anticamera del khomeinismo».

Ecco: anche nel 2023 sarebbe proprio il caso di ricordare Falcone per quel che diceva, ma quel che diceva davvero. E sarebbe il caso che ogni tanto qualcuno rinfacciasse ai suoi finti epigoni di oggi quel che di Falcone sostenevano i suoi avversari di ieri. L’ambiente da cui provengono, dopo tutto, è quasi sempre lo stesso.

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!