Premessa: un atteggiamento costruttivo

Dice don Giussani: “Bisogna che la politica sia fatta da gente che ha veramente interesse per l’uomo … È una premessa essenziale, dopo parleranno di economia, di ferrovie, di esercito, di servizi segreti, ma prima di tutto devono dimostrare di avere un autentico interesse per l’uomo. È questo che rende la politica una attività che collabora al disegno di Dio …. L’unico il cui potere è positività irresistibile” (Don Giussani: Alle radici di una storia, pag. 205).

Viviamo un tempo di grande crisi: la pandemia, la guerra in Ucraina, venti di sommovimenti che mirano a modificare l’ordine mondiale, una economia che ormai tutti definiscono di guerra, l’inflazione. Forse, in questa estate che sembra non voler finire, tardiamo ad accorgercene, ma tutto insinua il timore che venga messo in dubbio il benessere del nostro mondo, che si apra una stagione drammatica per i paesi più poveri e per i più poveri del nostro Paese, che siano messe a rischio molte speranze dei nostri giovani e tante certezze che noi adulti ritenevamo acquisite. Nessuno ha ricette magiche: la ricetta principe è cambiare il cuore dell’uomo per cambiare il mondo e la storia. Per questo il Papa parla di pace e di solidarietà sempre e comunque.

Chi ha in qualche modo incontrato Cristo, nelle parrocchie, nei movimenti, nelle associazioni, nelle persone, chi insomma vive una esperienza di cristianesimo, come già accaduto durante i momenti più bui della pandemia, sa che, soprattutto nelle difficoltà, la realtà è occasione per una consapevolezza più vera della vita, sa che l’uomo e il mondo sono fatti comunque per un destino buono e scopre dentro di sé una sempre più vera passione per l’uomo. Ci ha detto il Papa di non “stare a guardare dal balcone” e il card. Zuppi, Presidente della CEI ha affermato che “i cristiani devono avere ancor di più un senso di attenzione per la cosa comune”.

Perciò non diciamo, come tanti durante la pandemia, “tutto poi sarà diverso”, ma diciamo che per noi “tutto è già diverso adesso”.

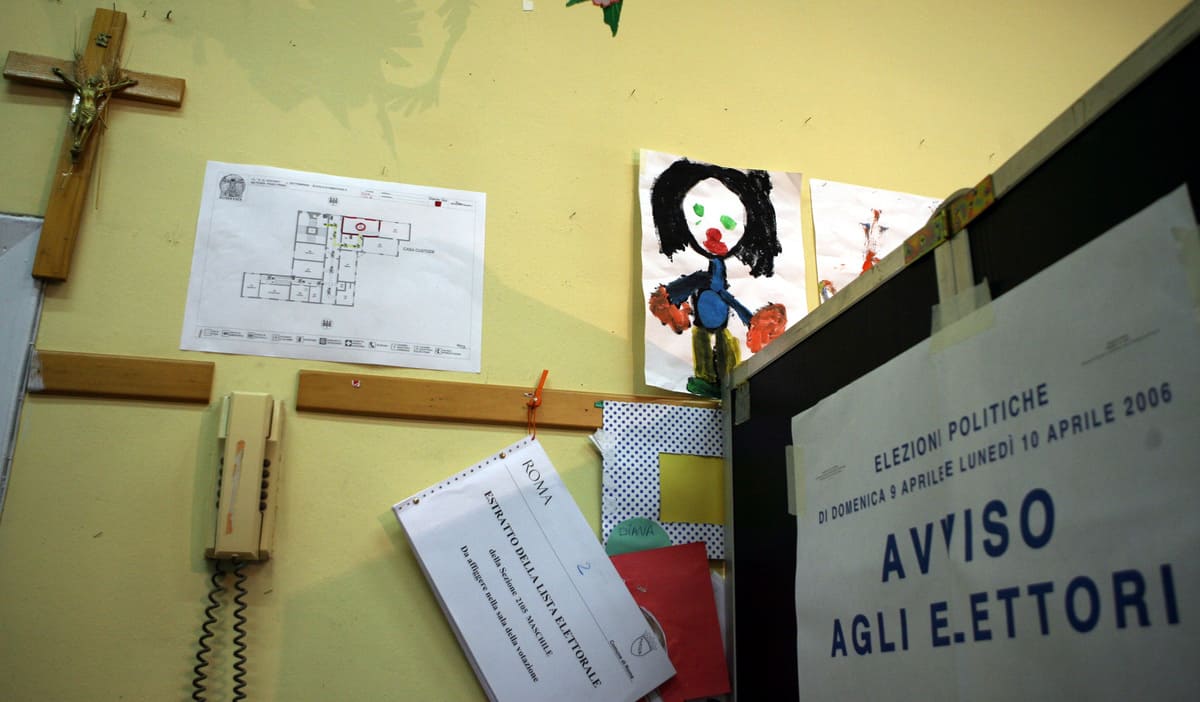

È dunque con un atteggiamento di partecipazione costruttiva che viviamo le circostanze storiche ed in particolare le ormai prossime elezioni politiche.

1 – Votare non è un peccato

Il panorama politico non è sempre esaltante; la legge elettorale, a detta di tutti, non è soddisfacente: la riduzione del numero dei parlamentari, non accompagnata da adeguate riforme istituzionali e regolamentari, ha portato alla creazione di collegi elettorali enormi, tali per cui i parlamentari non sono più collegati ragionevolmente ad un territorio; inoltre renderà più difficile il lavoro delle Commissioni alle Camere; mancano le preferenze, cui sono ostili le segreterie dei partiti perché con le preferenze si metterebbe a grave rischio il potere che esse oggi hanno di scegliere non solo i candidati, ma gli eletti.

Aggiungiamo che molti avremmo preferito che il governo Draghi arrivasse alla fine della legislatura. Oltre che far fronte alle emergenze, esso era l’occasione per le forze politiche di rimettersi, ciascuna del suo punto di vista, in sintonia con l’interesse nazionale e con il Paese. Dopo un anno e mezzo è caduto e della sua caduta le responsabilità sono molte e nessuna delle forze politiche, chi in modo più palese e diretto, chi in modo più indiretto e occulto, ne è esente.

Detto ciò, diciamo anche che votare non è un peccato, non è il male, che il voto è uno strumento essenziale per contribuire alla vita democratica e alla costruzione del nostro Paese.

Ed è un voto che si annuncia particolarmente importante. Esso infatti dovrebbe segnare la fine di una fase, seguita al periodo dell’alternanza Berlusconi-Prodi, caratterizzata da politiche e governi pasticciati, ai quali si è dovuto rispondere con una iniziativa straordinaria come la chiamata di Mario Draghi. Dovrebbe in particolare dimostrare un recupero di capacità delle forze politiche e del Parlamento di dar vita a governi coerenti e stabili, accantonando al momento l’ipotesi (auspicata da qualcuno, ma smentita dal diretto interessato) di un ritorno di Draghi patrocinato questa volta dal Parlamento stesso sul presupposto di un rimescolamento degli schieramenti tale da dar vita ad una maggioranza ampiamente trasversale.

Tutto è teoricamente possibile, ma, in realtà, il confronto di pochi giorni fa tra Letta e Meloni ha escluso la possibilità di un nuovo governo di “larghe intese” e considerando la dichiarata indisponibilità di Draghi a ricoprire di nuovo la carica di Presidente del Consiglio, sembra più probabile che dopo le elezioni PD, 5 Stelle e lo stesso Terzo Polo superino le loro divisioni e diano vita insieme ad comune fronte “progressista” volto ad impedire la formazione di un governo di centrodestra.

Il voto è dunque più che mai importante e non credo si possa giocare ad un nulla di fatto. Diciamo dunque no allo scetticismo e al qualunquismo, sì ad una partecipazione responsabile e costruttiva a questa fase del Paese.

2 – Non è più il tempo per i cattolici delle indicazioni di voto

Un tempo c’era la DC ed aveva senso indicare ai cattolici di votare per un partito che si dichiarava nel suo stesso nome di ispirazione cristiana. Non che i cattolici si identificassero con la DC, non che la DC andasse sempre bene, tuttavia la scelta per la DC non era una scelta da pecoroni, non era un di meno di coscienza: per la gran parte dei cattolici era il miglior modo possibile per testimoniare e sostenere responsabilmente in politica la propria visione dell’uomo e della società. E, fra tante critiche, riconosciamo una volta per tutte alla DC le grandi e fondamentali scelte fatte in politica interna e in politica estera, quasi sempre con il voto contrario della sinistra, che hanno trasformato l’Italia da paese essenzialmente agricolo ad una delle sette potenze industriali del mondo, hanno assicurato la scelta occidentale, quella europea, e con esse la libertà per tutti. Riconosciamole anche di aver saputo tenere aperto un rapporto con la sinistra ed in particolare con il PCI che non è riducibile semplicemente al deprecato “inciucio” da tutti condannato, ma che è iniziato con la Costituente e si è rivelato fondamentale per la stessa evoluzione democratica del Partito Comunista.

Finita la DC i cattolici si sono divisi andando in parte con la sinistra e in parte principalmente con Forza Italia. Da allora il tempo delle indicazioni di voto è finito ed è iniziato per i cattolici il tempo della cosiddetta “libertà di coscienza”, una espressione che necessita di essere approfondita e chiarita.

3 – Libertà di coscienza non significa assenza di radici umane e culturali comuni.

Dietro questa espressione è venuta avanti infatti la progressiva dimenticanza da parte dei cattolici della Dottrina Sociale della Chiesa; libertà di coscienza è diventata dimenticanza delle proprie radici umane e culturali comuni, di una comune concezione dell’uomo e della vita, quindi di un comune criterio di giudizio anche delle vicende politiche.

Lo afferma drammaticamente San Giovanni Paolo II nella Dives in Misericordia: “Questa è la tragedia del nostro tempo: la perdita della libertà di coscienza da parte di interi popoli ottenuta con l’uso cinico dei mezzi di comunicazione sociale da parte di chi detiene il potere”.

Ma tutto ciò lo aveva capito e anticipato già nel 1970 il teologo boemo Josef Zverina nella sua Lettera ai cristiani d’Occidente: “Fratelli, voi avete la presunzione di portare utilità al Regno di Dio assumendo quanto più possibile il saeculum, la sua vita, le sue parole, i suoi slogan, il suo modo di pensare. Ma riflettete vi prego cosa significhi accettare questa parola. Forse significa che vi siete lentamente perduti in essa? Purtroppo sembra che facciate proprio così. È ormai difficile che vi ritroviamo e vi distinguiamo in questo vostro strano mondo…”.

Ce lo dice anche un laico come Galli della Loggia che sul Corriere della Sera del 29 agosto scrive: “La verità è che sotto l’urto dissolvitore della secolarizzazione … di fronte al micidiale combinato disposto di tecno-scienza e individualismo, (il mondo cattolico) … è passato da un’opposizione rassegnata ad un’altra, da un accomodamento compromissorio all’altro …. Ma in questo modo l’identità cattolica si è frantumata … Il cattolicesimo è così diventato un fatto eminentemente individuale che ogni fedele …. si amministra singolarmente come vuole”.

Il risultato è l’attuale dispersione e l’irrilevanza dei cattolici nella vita politica del nostro Paese.

Il problema in realtà è più profondo, perché alla origine della frantumazione denunciata da Galli della Loggia sta una progressiva perdita di identità da parte dei cattolici, sostituita da un vago senso religioso, da una riduzione del cristianesimo a pratiche formali, a regole morali sempre più incomprensibili al di fuori di una nuova e totalizzante concezione di sé, di una esperienza di fede che prende tutta la vita.

Per noi, per chi vive il cristianesimo come una esperienza di umanità nuova, di uno sguardo nuovo su tutto, per chi condivide la propria esperienza come facciamo ad esempio all’interno delle nostre comunità di parrocchia o di movimenti, libertà di coscienza non è assenza di radici umane e culturali comuni, di un criterio comune con cui guardare e giudicare la realtà e quindi di un profondo e fraterno confronto tra di noi. È a partire da questo criterio comune che scatta la responsabilità personale: nell’applicarlo alla realtà, nel determinare le scelte che ciascuno assume. Ma anche su queste dobbiamo avere il coraggio, la libertà, l’umiltà di confrontarci, di aiutarci.

4 – Una concezione cristiana dell’uomo e della vita

Da dove partire nel giudicare la realtà fino alla politica? Che cosa ci sta a cuore, qual è il criterio con cui giudichiamo più vicini o più lontani i politici e i partiti?

Un comunicato emesso da CL presenta una serie di temi fondamentali per la nostra coscienza fra cui famiglia, educazione, lavoro, etc. che già dicono molto su cosa ci sta a cuore e sulle scelte da fare. Non mi soffermo su questi punti che lascio alla vostra lettura e riflessione, ma sul punto di origine di tali contenuti.

Diceva don Giussani: “La Chiesa … nella sua storia invita i poteri politici ad ispirarsi alla visione dell’uomo propria del cristianesimo” e San Giovanni Paolo II nella Centesimus annus afferma: “Le società che ignorano questa ispirazione o la rifiutano in nome della loro indipendenza in rapporto a Dio, sono spinte a cercare in se stesse oppure a mutuare da una ideologia i loro riferimenti e il loro fine e, non tollerando che sia affermato un criterio oggettivo del bene e del male, si arrogano sull’uomo e sul suo destino un potere assoluto …. Come dimostra la storia”. Ancora don Giussani: “La politica deve essere perciò secondo una posizione ideale, vale a dire secondo un esplicito riconoscimento del nesso originale dell’uomo con il suo destino” (Alle radici di una storia, pag. 204).

Il punto di partenza, il criterio fondamentale, ciò che per noi è condizione per il bene della nostra società, del nostro popolo, è anzitutto una concezione cristiana dell’uomo e della vita.

Domandiamoci sinceramente se lo teniamo presente quando giudichiamo la realtà e facciamo le nostre scelte in politica. O se piuttosto crediamo in altro, speriamo in altro, ci affidiamo ad altro, seguiamo altri criteri che facciamo nostri in un orgoglioso e spesso irremovibile atteggiamento di autonomia e di individualismo, ma che nostri non sono.

Viviamo in un tempo in cui l’ideale sembra essere il non avere una identità, specialmente una identità religiosa, perché essa agli occhi del relativismo dominante divide e perché il relativismo impone sempre più la sua religione: il dialogo. Noi sappiamo che è in forza della nostra identità che parliamo con tutti, ascoltiamo tutti, impariamo da tutti, condividiamo la fatica umana di tutti. Il Meeting di Rimini ne è un esempio evidente e unico a livello nazionale e non solo. Ma senza identità il dialogo è nulla. Senza un punto di confronto e di giudizio si può provare tutto, ma non si fa esperienza, non c’è cammino.

5 – Sussidiarietà

Concezione cristiana dell’uomo non è una scelta spiritualistica: da essa discende un modo sostanzialmente diverso di concepire il potere, quindi lo Stato, il cittadino visto non più come un essere isolato oggetto passivo dell’azione dello Stato, ma come persona, come soggetto che prende iniziativa, opera, lavora per realizzare la propria libertà, per conseguire – come dice uno straordinario articolo della Dichiarazione d’Indipendenza Americana del 4 luglio 1776 – la propria felicità. È una nuova concezione del potere, del rapporto cittadini-istituzioni, del rapporto istituzioni-società civile. Una concezione per cui, nel calcolare le risorse complessive della nazione viene considerato e valorizzato anche il privato, quel “privato sociale” della Dottrina Sociale della Chiesa che nasce liberamente dal basso e contribuisce in maniera spesso decisiva al benessere dell’intera società: pensiamo soltanto al servizio pubblico cui assolvono tutte le scuole non statali, pensiamo a tutta la solidarietà e l’assistenza che viene da libere e spontanee organizzazioni di base, a tutto il tessuto produttivo costruito per iniziativa di persone, famiglie o gruppi, ai posti di lavoro e al PIL che esso genera: un privato sociale che non ha nulla a che vedere con il liberismo selvaggio.

Cito ancora don Giussani: “Una organizzazione politica che soffocasse, non favorisse e non difendesse la creatività sociale, contribuirebbe inevitabilmente a generare o a mantenere uno Stato prepotente sulla società”… “La politica deve perciò decidere – se favorire la società esclusivamente come strumento di manipolazione da parte dello Stato, … o se favorire una Stato veramente laico” cioè al servizio delle persone e della vita sociale, delle aggregazioni di persone, dei corpi intermedi attraverso i quali le persone organizzano ed esprimono anche solidaristicamente la loro libertà e capacità di costruire.

La parola sussidiarietà è la declinazione in politica e nell’azione di governo di questa impostazione. È la traduzione dello slogan “più società meno Stato”.

Più società e meno Stato anche e soprattutto in un tempo come questo in cui è richiesto un forte intervento dello Stato per attenuare le conseguenze della crisi. Ma un conto è distribuire sussidi a pioggia per ottenere in cambio dei voti, finanziare monopattini, banchi a rotelle, mascherine cinesi non certificate ottenute attraverso faccendieri, al di fuori dei normali rapporti diplomatici tra stato e stato; un conto è un bonus edilizio del 110% che inevitabilmente porta alla lievitazione dei costi dei materiali e del lavoro e quindi favorisce la speculazione e la truffa (per promuovere l’edilizia sarebbe bastato restituire il 100% o anche solo il 90% dei costi); un conto è pagare giovani e adulti in età lavorativa per stare a casa e così favorire chi offre loro lavoro in nero sottopagato da sommare al reddito di cittadinanza.

Altra cosa è investire, direttamente o attraverso agevolazioni fiscali, su salvaguardia e creazione di posti di lavoro, di imprese, di creatività che nasce dal cuore della società. Altro è aiutare doverosamente chi è sotto la soglia della povertà, magari anche attraverso il sostegno a realtà di base come ad esempio la Caritas, Sant’Egidio, il Banco Alimentare e tante mense parrocchiali, che soccorrono quotidianamente centinaia di migliaia di famiglie E’ la differenza tra pura spesa e investimento, tra debito buono e debito cattivo di Draghi, Sapendo che le risorse pubbliche non sono infinite, che non possiamo indebitare all’infinito i nostri figli, nipoti e pronipoti e che dobbiamo anche saper fare, quando richiesto, i sacrifici necessari nell’interesse di tutta la comunità.

Nell’ormai lontano 1939 Th. S. Eliot nel libro “L’idea di una società cristiana” denunciava già allora che in politica il cristiano “non si occupa di una eventuale struttura dello Stato …L’interesse suo è per uno Stato genericamente giusto”. Credo che in un tempo come questo non possiamo come cattolici limitarci a portare in politica solo un po’ di buonismo e di moralismo ad uso e consumo del sistema. Abbiamo il dovere di testimoniare, a partire dalla nostra visione dell’uomo e della vita, un diverso modo di concepire e gestire il potere, lo Stato, la società, l’economia, l’ambiente, tutto.

Non c’è nulla di più realistico, di più rispettoso della realtà, di più antiideologico, di più “laico” della visione cristiana dell’uomo e del mondo e della concezione del potere e dello Stato che ne deriva. Non a caso diceva Leone XIII: “La democrazia sarà cristiana o non sarà”. Una posizione non confessionale, ma laica. Una posizione non in difesa dei cattolici, ma di tutta la società.

Non è dunque un caso che il Segretario di Stato della Santa Sede, il card. Parolin abbia detto che “i cattolici devono tornare ad esprimere la loro posizione all’interno del dibattito politico”. Tale posizione evidentemente manca.

6 – Il bene comune

Una visione cristiana dell’uomo e della vita, con tutto ciò che ne consegue nel modo di pensare e gestire il potere, quindi la politica, è il fondamento e il cuore del “bene comune”. Tutti ne parlano, ma non si capisce bene cosa sia: è una mediazione tra aspettative e interessi diversi, è una questione appannaggio di persone illuminate, è una questione tecnica, per cui i tecnici perseguono il bene comune mentre i politici fanno i loro interessi?

Magari qualcuno fa i propri interessi, ma il bene comune (San Tommaso) è favorire la persona secondo quella visione ideale della politica che abbiamo richiamato e che riconosce il nesso tra la persona e il suo destino.

Il resto è “slogan”, demagogia dietro cui può stare tutto e il contrario di tutto.

7 – La posta in gioco

Poiché per noi tutto ha rilevanza politica, ma la politica non è tutto, dobbiamo anzitutto testimoniare con fatti di vita e di socialità nuova dentro la società questa diversa e più vera concezione dell’uomo e della vita.

Ma dobbiamo esprimerla e sostenerla anche con il voto consapevoli che attraverso la competizione elettorale è in gioco una importante sfida insieme politica e culturale.

C’è una sfida tra statalismo e sussidiarietà, tra spesa e investimenti, tra assistenzialismo e sostegno alla povertà, tra controllo e manipolazione della coscienza e dei desideri delle persone e la libertà. Ma non c’è solo la sfida economica e del consenso. Tutto ciò è dentro una sfida più generale, più profonda, tra “progressismo modernista” e “progresso”: un progressismo figlio della cultura che domina i salotti “borghesi” e la maggior parte dei “talk show” e della stampa, per il quale se non sei in regola con una certa visione dell’uomo, dei cosiddetti “diritti civili”, della coincidenza tra desideri e diritti, insomma con un relativismo assoluto (che si riserva di scandalizzarsi e di invocare la moralità quando conviene), sei retrogrado, conservatore, antidemocratico e ti viene tolto, a volte non solo moralmente, il diritto di parola. Un relativismo portato avanti da intellettuali radical-chic contro il popolo, contro chi ancora, anche senza una ragione specifica, ma solo per l’aria cristiana che in qualche modo ha respirato, si alza la mattina, lavora, si sacrifica per mantenere la famiglia e far crescere dei figli. Gente che non ritiene che avere dei figli sia un diritto, ma un dono e una responsabilità. Tutti questi, per i progressisti, sono il popolo in buona fede, ma retrogrado che bisogna educare. Dice il Papa Emerito Ratzinger che oggi il progresso (nella versione progressista) è un combinato di conoscenza e di potere, ma manca di un punto di vista essenziale, il bene, vale a dire ciò che corrisponde alla vera natura dell’uomo e al suo destino.

La grande questione oggi in gioco sul piano culturale e politico è la questione antropologica (appunto la concezione dell’uomo) da cui tutto il resto discende.

8 – Libertà e responsabilità

Non è facile trovare nel panorama politico italiano, chi condivida la nostra posizione ideale e culturale. Da partiti anche diversi vengono a volte richiamati alcuni valori propri anche del cristianesimo, ma per lo più in modo parziale e nell’ambito di una visione antireligiosa o areligiosa della realtà e di una riduzione della Chiesa ad agenzia di buoni sentimenti che vengono condivisi fino a quando non scontrano con la loro visione dell’uomo e della società. Non per questo sono da ignorare, occorre saper dialogare con tutti valorizzando il positivo ovunque sia, nella ricerca del “bene comune possibile” come ha sottolineato Giorgio Vittadini concludendo l’incontro tra leader di partito al Meeting di Rimini.

Tuttavia, in un momento elettorale e quindi di necessaria scelta, libertà di coscienza e responsabilità significano per noi partire dal criterio di giudizio che ci accomuna, la concezione cristiana dell’uomo e della vita, e cercare e sostenere persone e partiti che sono ad essa più vicini o meno lontani: persone e partiti che, pur non identificandosi con essa, siano comunque aperti sul modo assolutamente laico di fare politica che ne consegue. Sono gli esempi già citati e trattati anche nel comunicato di CL: il rapporto istituzioni-società civile, la sussidiarietà, il privato-sociale, la libertà di educazione, il sostegno alla famiglia e alla natalità, l’assistenza alla povertà, l’aiuto al “non aborto”, una visione e un uso non ideologico e strumentale dei diritti civili (vedi, ad esempio di tale uso ideologico e strumentale, la proposta del “gender” nelle scuole surrettiziamente introdotta in una proposta di legge di per sé condivisibile contro l’omofobia, anche se la prima categoria oggi oggetto di quotidiana violenza sono le donne): tutto ciò nella consapevolezza della grande sfida antropologica in gioco.

Mi risulta che Vittadini parlando con un gruppo di amici abbia detto: cercate chi fa le cose che ha fatto Formigoni (buono scuola, sostegno alla famiglia, sanità privata aperta al pubblico, etc.). Se non c’è, aggiungo io, domandiamoci chi ha politicamente consentito e soprattutto chi potrebbe oggi consentire ad altri di fare quelle cose.

Possiamo legittimamente arrivare anche tra di noi a scelte partitiche diverse, ma, come diceva don Giussani, è con dolore, con il dolore di chi sa di essere parte di una casa comune, e non con indifferenza e presunzione. Se c’è questo dolore, allora si cercherà sempre l’unità possibile, la collaborazione possibile anche in politica pur da posizioni partitiche diverse.

È la condizione minima per ridare vita ad un movimento cattolico che faccia sentire il proprio pensiero e possa dare il proprio contributo alla vita del Paese.

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!