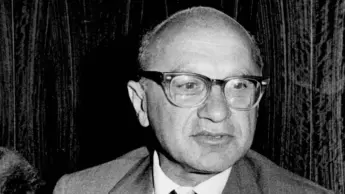

Don Giussani, che non si arrese mai alla “fanfara dei delinquenti”

Articolo tratto dall’Osservatore romano – All’inizio del 1953, don Luigi Giussani fu nominato vice-assistente della Gioventù femminile di Azione cattolica nella diocesi di Milano, con il preciso incarico di rilanciarne l’attività all’interno delle scuole. Nella metropoli lombarda e altrove, negli anni del dopoguerra, era stata avviata, ispirandosi a modelli prevalentemente belgi e francesi, l’esperienza di Gioventù studentesca, un movimento organizzato non su base parrocchiale ma “ambientale”, che si rivolgeva, cioè, ai ragazzi e alle ragazze che frequentavano le scuole superiori. Il movimento aveva conosciuto una vita effimera, sopravvivendo solo — sia pure in modo stentato — proprio nel suo ramo femminile.

Il nuovo incarico spinse Giussani a una scelta decisiva: quella di entrare nella scuola pubblica come insegnante di religione. Nell’ottobre del 1954, si presentava in questa veste agli studenti del liceo Berchet, uno degli istituti “storici” della città. Nel contempo, riprendeva in mano e rilanciava in modo assolutamente originale l’esperienza di Gs, facendone nel giro di pochi anni una protagonista della vita milanese, oggetto di attenzione partecipe e di incoraggiamento da parte del nuovo arcivescovo, monsignor Montini, ma anche di critiche pungenti da parte di esponenti di primo piano della gerarchia lombarda, dell’Azione cattolica e della Fuci milanese e nazionale.

Ci fu un momento, nei primi anni sessanta, in cui sembrò che il “metodo” della Gs di Giussani fosse esportabile anche oltre i confini della diocesi ambrosiana con il consenso dei vertici nazionali della Giac. Nacquero esperienze analoghe in molte città, soprattutto dell’Italia centro-settentrionale, ma nel 1964-1965 la nuova dirigenza nazionale dell’Azione cattolica bloccò queste esperienze e ne permise la sopravvivenza solo a Milano, dove peraltro il movimento di Giussani cominciava a essere guardato con malcelata ostilità dal nuovo presidente dell’Ac, Giuseppe Lazzati. Fu in questo tormentato contesto che Giussani ne lasciò ad altre mani la direzione e intraprese un viaggio di istruzione negli Stati Uniti: era l’estate del 1965. Negli anni successivi, Gs sarebbe stata travolta dalla deriva politico-culturale del Sessantotto milanese, mentre le sue propaggini brasiliane dovevano radicalizzarsi a contatto della teologia della liberazione sudamericana.

Dopo il 1965, tuttavia, Giussani non visse del tutto appartato: s’impegnò nel centro culturale Charles Péguy (fondato nel novembre 1964), continuando a raccogliere intorno a sé i giovani che cercavano di resistere al dérapage della loro generazione. Fu da questa riaggregazione di forze che comprendevano, fra l’altro, una nuova casa editrice (la Jaca Book) e il Centro culturale Russia cristiana, fondato dal padre Romano Scalfi, che nel corso del tempestoso 1969 emerse una realtà nuova: quella di Comunione e liberazione.

Queste vicende sono ora ripercorse con puntigliosa attenzione in un grosso volume di Marta Busani (Gioventù studentesca. Storia di un movimento cattolico dalla ricostruzione alla contestazione, Roma, Studium, pagine 532, euro 23): questa giovane, ma già agguerrita studiosa ha avuto accesso, in vari archivi, a un materiale documentario di prima mano e in gran parte inedito, mostrando nel complesso di saperlo padroneggiare e utilizzare adeguatamente.

Per comprendere fino in fondo il significato di questa storia, il lettore deve continuamente tener presente lo sfondo generale di quegli anni: quella che Eric Hobsbawm ha definito the golden age, l’età dell’oro, una fase straordinaria di crescita e di trasformazione che coinvolse, sia pure in proporzioni diverse, ogni parte del mondo. In Italia corrispose al miracolo economico, che vide la fine del mondo rurale, le grandi migrazioni interne, lo sviluppo della scolarizzazione di massa, l’ingresso massiccio delle donne sposate nel mercato del lavoro, un nuovo protagonismo giovanile, sia sul piano dei consumi e delle mode, che su quello politico. A questo gigantesco mutamento sociale corrispose una “rivoluzione culturale”, basata sul rifiuto delle relazioni umane così com’erano state plasmate da una lunga tradizione storica e sanzionate dalle convenzioni sociali. Il vecchio vocabolario morale dei diritti e dei doveri — è ancora Hobsbawm che parla — delle obbligazioni reciproche, del peccato e della virtù, del sacrificio, della coscienza, dei premi e delle pene, non poteva più essere tradotto nel nuovo linguaggio della gratificazione immediata dei desideri. Le istituzioni più duramente colpite da questo nuovo individualismo morale furono in Occidente la famiglia tradizionale e le chiese, le quali conobbero non poche difficoltà nell’ultimo terzo del secolo. Anche nella società italiana, la modernizzazione degli anni sessanta avviò un vasto processo di secolarizzazione, che si è accentuato negli ultimi decenni.

Quale risposta dare alla sfida che queste grandi trasformazioni portavano al mondo cattolico, alla sua presenza culturale e sociale, soprattutto nell’ambiente della nuova gioventù scolarizzata? Giussani e Gs si muovono all’interno del mondo milanese, che costituisce un laboratorio privilegiato in cui si anticipano molti dei fenomeni che poi si generalizzeranno negli anni successivi. La loro riposta a questa sfida denota una consapevolezza precisa di quanto sta avvenendo e, al tempo stesso, la volontà di riproporre in forme nuove, adeguate ai tempi che cambiano, gli elementi fondamentali della tradizione, direi del metodo cattolico. Nova et vetera, si potrebbe dire.

Le novità furono quelle che maggiormente colpirono i contemporanei: innanzitutto la vita in comune di ragazzi e ragazze all’interno di Gs, il superamento, cioè, della consolidata separatezza fra le associazioni maschili e quelle femminili, quasi che Giussani intuisse il ruolo più dinamico che attendeva la donna nella società italiana. La scelta delle scuole superiori come “ambiente” di Gs significava privilegiare un’azione meno elitaria di quella tradizionalmente svolta dalla Fuci in ambito universitario e intendere la scuola di massa come la nuova “terra di missione”, missione che andava portata avanti con strumenti inediti.

In una situazione in cui la presenza cattolica nel mondo della cultura si veniva riducendo, Giussani rilanciava il “lavoro culturale” come essenziale a una presenza cristiana nel mondo giovanile, perché il confronto con le altre componenti comportava anche una battaglia delle idee e un confronto di posizioni culturali.

In quegli anni la comunicazione del cristianesimo si basava prevalentemente su di un insegnamento della religione d’impianto nozionistico: verità di fede da apprendere e precetti morali da osservare. Il punto di partenza erano la dottrina e la morale. Giussani assumeva, invece, come punto di partenza l’esperienza della persona. Fu accusato per questo di cedimento al soggettivismo, perché la parola esperienza sembrava denotare un orizzonte, appunto, soggettivo. Il suo metodo in realtà accettava la sfida della soggettività, ma riportava il soggetto a una realtà oggettiva. Affermava di voler educare il giovane alla dipendenza dalla realtà. Per lui l’esperienza, se ben interrogata, porta a riconoscere che la realtà esiste, è razionalmente afferrabile e ha una sua oggettività che esclude ogni soggettivismo arbitrario. E questo è un cardine per così dire “tradizionale”, in opposizione alla cultura relativista che stava emergendo.

Inoltre, in opposizione all’individualismo, la stessa fede, pur radicandosi nella persona, era vissuta comunitariamente, sostenuta da un’amicizia e verificata nella sequela della persona cui si dà fiducia, che ha un carisma. Ed era attraverso questa sequela particolare che si poteva infine abbracciare la Chiesa, anche nella sua realtà istituzionale. Nella cultura anti-istituzionale che si stava diffondendo negli anni sessanta, questo fu, credo, il passaggio più difficile.

Il prete ambrosiano avvertiva come antitetico al metodo da lui elaborato quel “mito rivoluzionario”, di cui intuì con grande acutezza il riemergere a metà degli anni sessanta: la vita dell’uomo — insegnava ai suoi giovani nel marzo del 1965 — comporta un lento sviluppo che si dispiega nella storia e anche le trasformazioni sociali implicano pazienza e accettazione di un’evoluzione. «Non vi è niente di più contro natura, di più ostile al benessere dell’uomo vero che tutte le posizioni che gridano alla rivoluzione. Il valore della persona, tutto a condizione di salvare questo valore, in funzione di questo valore, non dell’umanità, perché quando sentite parole collettive (“umanità”, “genere umano”, “progresso”), allora ricordatevi che quella lì è la fanfara dei delinquenti, dei violenti, dei potenti perché non esiste l’umanità, non esiste la collettività, non esiste il progresso e l’umanità ma esisti tu, esiste l’uomo, l’uomo sei tu, è la persona» (p. 443).

Questa critica della “passione rivoluzionaria” era in assoluta controtendenza nell’Italia di quegli anni. Indicava un approccio alla realtà e alla fede su cui sarebbe stata possibile, après le déluge, la ricostituzione di un nuova realtà associativa, che avrebbe avuto un ruolo non secondario nel cattolicesimo italiano dei decenni successivi.

Foto Ansa

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!