«L’uomo ha bisogno del mito. Ma l’ologramma di Tupac non basta»

Il mondo contemporaneo è pieno di miti, di personaggi che per le loro gesta (più o meno eroiche) sono ritenuti tali. Della parola oggi vi è grande abuso (anche per questioni di merchandising) e tutto è “mito”: dal campione sportivo, alla rockstar, al divo del cinema. Il mito, oggi, rivive grazie alle nuove tecnologie: Brandon Lee, attore morto sul set del Corvo, può tornare a recitare grazie agli effetti speciali e il rapper Tupac può tornare a esibirsi su un palco grazie a un ologramma.

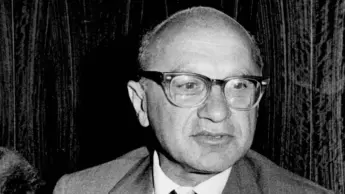

Fatta la tara ai loro nemmeno troppo celati risvolti commerciali, anche in questi esempi vi è un tentativo di rendere immortale ciò che è mortale. Come se in noi albergasse un desiderio ancestrale di riportare nell’attuale e presente colui che è scomparso. Tempi.it ne discute col professor Silvano Petrosino, docente associato di Semiotica all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

«Il mito è qualcosa di eterno – dice Petrosino -, basti pensare al “mito della creazione”, che carica una semplice “mela” di tantissimi significati. Il mito è un modo per semplificare una storia e renderla trasmissibile. Da che esiste il mondo, l’uomo ha necessità di questa “trasmissione”. Checché ne dicano certi intellettuali moderni, secondo cui l’uomo è solo un insieme di vitamine, cellule e organi, in realtà noi siamo esseri viventi non riducibili a un puro aspetto materiale. Abbiamo bisogno di fare memoria, di tramandarci ricordi, di interrogarci sul senso del tempo che scorre».

Il mito è dunque un’esigenza umana, e il professore segnala che è appena stato ripubblicato da Jaca Book un saggio di Roger Bastide, Il sacro selvaggio, che si interroga proprio su questo aspetto. «Un pigmeo che vive nella foresta, e la vede come un’entità soprannaturale, ha bisogno di un mito per raccontarla, per comprenderla, per rendere intellegibile questa misteriosa presenza in cui è immerso». Per rendere accessibile al suo universo di riferimento tale presenza, il pigmeo utilizzerà gli strumenti a lui più idonei: le parole che, col ritmo cantilenante, andranno a comporre il mito, la narrazione di questa incomprensibile alterità, questo “oltre sé”, presente e inafferrabile.

Infatti, uno iato rimane sempre. È come se, alla fine, «mancasse un coinvolgimento tra sé e tale mistero». Come se l’uomo venisse «fuori a metà» e il pur nobile tentativo di rendere stringente tale legame tra sé e “l’altro indefinito” assumesse caratteristiche «selvagge», non completamente soddisfacenti. In altre parole, è come se si cercasse di ammantare di un senso religioso «ciò che sacro non è. D’altronde, oggi, nella società moderna questa è un’illusione sotto gli occhi di tutti. Oggi il sacro è usato per linguaggi che sacri non sono, basti pensare a quanti angeli appaiono sui manifesti pubblicitari. Per questo i personaggi più in vista diventano appunto nuovi dei. In grado di risorgere come il rapper Tupac».

Oppure come Marilyn Monroe, altro “mito” moderno. «C’è un aneddoto buffo su Marilyn – spiega Petrosino – che ha in sé molti significati. La tomba dell’attrice aveva un altro loculo sopra di sé, dove riposava una defunta. Il marito decise di spostarla e mettere all’asta quel posto tanto ambito, dicendo che, in questo modo, chiunque l’avesse comprato avrebbe potuto “stare sopra” Marilyn, con un chiaro riferimento sessuale, per tutta la vita».

L’aneddoto si presta a una duplice considerazione: «C’è il bello rappresentato da Marilyn, sempre sorridente e bionda, una bambola perfetta della quale era difficile pensare che soffrisse, provasse fame o altri istinti, e tanto più morisse. Per questo non è mai morta e la sua memoria si fa viva nei continui scatti fotografici che vengono pubblicati. Ma emerge anche un altro aspetto, ridicolo e banale e che riguarda l’asta. Un morire che non è un morire, tanto che anche attraverso la tomba si può avere una relazione con la diva».

Esempi pazzi e grotteschi? Certamente, ma che, al contempo, rivelano un desiderio insopprimibile dell’uomo, che solo gente come «gli Odifreddi e le Margherite Hack sottovalutano, bollandoli come superstizioni di spiriti fanciulli». E che invece le religioni prendono sul serio, cercando di incanalare entro riti e gesti che riducano quello “iato” di cui prima si accennava. La religione (come dice la parola stessa “re-ligare”, lego assieme) cerca dunque questo rapporto, ma non tutte le religioni sono uguali. Quella cristiana non immagina Dio, ma parla di un Dio che si è fatto carne e presenza, rendendo esperienza ciò che prima era immaginazione.

Ma anche all’interno del cristianesimo ci sono distinzioni da fare: «Jacques Lacan – ricorda Petrosino – definiva la religione cattolica come “calda”, per il grado di coinvolgimento dei fedeli nei riti, l’esatto opposto del protestantesimo, che è freddo. A livello di coinvolgimento, è diverso prendere parte a una processione che scorre per le vie del paese o guardarla come un turista. È qualcosa di caldo, appunto. Per questo il Papa ci tiene sempre a sottolineare che seguire la Messa alla tv non è la stessa cosa che andare in Chiesa e pregare. Lo stesso discorso si può fare riguardo ai riti pagani come assistere a una partita di calcio, andare al cinema o a un concerto. Presenziare di persona, imponendo l’orario di quel rito sulla nostra giornata, è diverso dal pigiare un tasto sul telecomando. Ed è per questo che la religione è un’organizzazione passionale ed è essenziale che ci sia. Il sociologo Emilé Durkheim sostiene che sia un bene che le grandi religioni amministrinino il mondo. Laddove questo non accade, prevale il “sacro selvaggio”».

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!