Ci siamo sacrificati e abbiamo letto L’isola e le rose di Veltroni. Vi basti questa recensione per evitarlo

Negli anni ’60, Giorgio Rosa, ingegnere bolognese, costruì una piattaforma nel mare adriatico a largo di Rimini, qualche centinaio di metri fuori dalle acque territoriali italiane. Il primo maggio del 1968, proclamò unilateralmente la nascita della Repubblica Esperantista dell’Isola delle Rose. L’obiettivo di Rosa, secondo il figlio, era quello di fare dell’isola un paradiso fiscale e un’attrazione turistica. Dopo nemmeno due mesi, però, l’Italia sottopose la micronazione a un blocco navale, la occupò e in seguito la fece affondare con una carica di dinamite. L’ultimo romanzo di Walter Veltroni, L’isola e le rose, è tratto, molto liberamente, da questo fatto di cronaca.

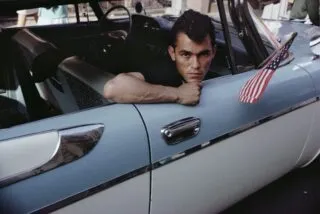

UNA STORIA «TRAGICA E MAGICA». «È straordinario come Walter – scrive sapidamente Massimo D’Alema sull’Unità – sappia raccontare la vita di una generazione alla quale egli si è iscritto certamente giovanissimo, avendo avuto nel ’68 non più di tredici anni». E infatti, il romanzo di Veltroni ne racconta un’altra di vita: una storia «tragica e magica», dove il bolognese Giorgio Rosa, ex repubblichino che tentava di liberarsi dalle maglie del fisco italiano e fare qualche quattrino, diventa Giulio, «incorreggibile vitellone» che si accontenterebbe di creare un’attrazione turistica in mezzo al mare, uno spazio dove vendere caffè e discutere di cultura e di arte con i natanti di passaggio. A Giulio si associa un gruppo di conoscenti che trasformano il suo progetto in qualcosa di più: nel sogno di avere un mondo tutto loro, in mezzo al mare, indipendente dalle logiche terricole del potere, diverso da quello violento che li circonda. Uno stato indipendente, dove chiunque è libero da vincoli. Dove non esistono gerarchie. Dove si seguono «le leggi naturali». L’isola e le rose è perciò la metafora dell’illusione (Pierluigi Battista) e dell’utopia (Aldo Cazzullo) dell’«altro sessantotto» (Massimo D’Alema).

SORRISI E SUSSURRI. «Gli uomini si dividono in due categorie: quelli che credono nel peccato originale e gli sciocchi», scrive Graham Greene. Basta aprire una pagina a caso di questo romanzo per capire a quale delle due appartengano i personaggi veltroniani. Sono senz’altro «persone incapaci di affrontare il mondo, e delle quali il mondo» sa «approfittare in modo odioso» (Luca Doninelli, La nuova era). Esseri umani presuntamente innocenti, privi di profondità, naif, che sussurrano, che sorridono, che bussano «gentilmente» e si presentano «con discrezione». Dalla giovane giornalista ribelle all’agente dei “servizi” (pentito) che apprezza niente meno che Eugenio Scalfari, nessuno nuocerebbe a una mosca. L’eccezione che conferma la regola è uno sventurato fascista chiamato in causa da una delle numerose digressioni di Veltroni. L’accusa è pesante: bovinicidio (vittima, un toro impazzito che «cercava soltanto la felicità»).

LE BACCHETTATE DELL’INTELLETTUALE TQ. Della «funzione diseducativa» del prodotto veltroniano ne ha scritto Christian Raimo, intellettuale TQ

(generazione Trenta-Quaranta), nonché «uno dei più attenti se non il più attento lettore di Veltroni». «Nella sua visione del mondo», scrive Raimo, «il male non ha senso», il «male arriva e le persone ne sono in balia». «Il buonismo» è l’unica prospettiva, «imprigionata in una dimensione di sogno e di memoria». Quale la parte più suggestiva del libro, secondo Raimo? «La sequenza fotografica della deflagrazione dell’Isola delle Rose». Alla fine del romanzo, Raimo ci arriva con la penna rossa spezzata: mancanza di differenziazione, ridondanza, enfasi del discorso, revenzialità nei confronti della letteratura trattata come feticcio, deficit della costruzione narrativa, deficit della focalizzazione narrativa, ripetizionismo, virgolismo, triplisinonismo, tecnoletterarismo, feticismo, licealismo, banalismo, enunciativismo, wikipedismo…

IL BELLO DEL BRUTTO. Flannery O’Connor l’avrebbe definita «pornografia», la narrativa veltroniana. Perché alla base del lavoro e dell’opera di Walter Veltroni c’è un’innocenza che nasce dall’illusione: la sua e quella dei personaggi che racconta. «E l’innocenza, qualora eccessivamente enfatizzata, nella normale condizione umana tende – è legge di natura – a trasformarsi nel suo contrario», nell’oscenità. Se è vero quello che dice Karl Rahner, che scrive: «si ha una grande poesia là dove l’uomo si pone radicalmente davanti a ciò che è egli stesso», e se è vero che quella di Veltroni non è grande poesia, ci si dovrebbe chiedere chi abbia davanti, quando scrive, l’artista Veltroni. Secondo Luca Doninelli, ha davanti un «non-scrittore», simile ad altri uomini «affetti da instabilitas loci, accidia e immaturità». Ha di fronte «l’uomo incapace di essere adulto», il soggetto del suo romanzo.

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!