Chi vuole la pensione cambi modo di pensare

Articolo tratto dallo speciale dedicato al senso del lavoro nel numero di Tempi di giugno 2019. Per leggere gli altri contenuti dello speciale, clicca qui.

***

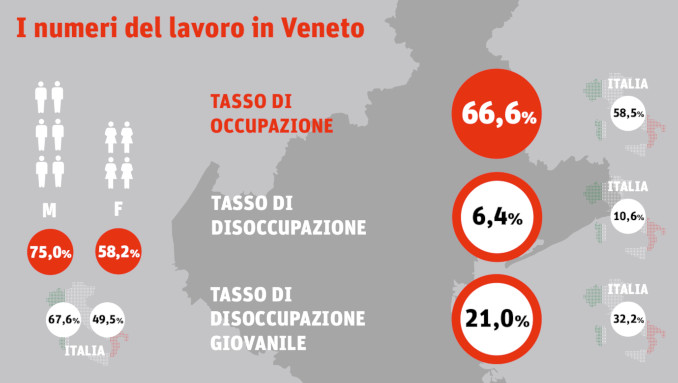

I conti pensionistici degli italiani sono in ordine, e non saranno “quota 100” o la “pensione di cittadinanza” a scassarli. Il problema sta nell’assistenza, non nella previdenza: pensioni di invalidità civile, indennità di accompagnamento, pensioni e assegni sociali, pensioni di guerra, altre prestazioni assistenziali di cui integrazioni al minimo, maggiorazioni sociali, malattia, maternità, eccetera. Se togliamo queste voci, la spesa pensionistica dello Stato nel 2017 è stata di 201,5 miliardi di euro, a fronte di 185,5 di contributi previdenziali effettivamente versati. La differenza è ampiamente colmata dal fatto che i pensionati italiani (in realtà i 3 milioni di essi che hanno pensioni superiori al minimo) pagano ogni anno 50,5 miliardi di Irpef sui loro redditi pensionistici. Dunque a conti fatti sono i pensionati che finanziano lo Stato italiano, e non viceversa. Ci sono però le spese assistenziali di cui abbiamo detto sopra e altre ancora, che nell’ultimo decennio sono sensibilmente aumentate e hanno toccato i 120,9 miliardi nel 2017: queste devono essere coperte dalla fiscalità generale, e con un basso tasso di occupazione e scarsa crescita del Pil e dunque del gettito fiscale sono sempre più difficili da sostenere da parte dello Stato. A ciò si aggiunga che i pensionati del futuro sembrano destinati ad avere vita grama a causa della natura prevalentemente precaria del lavoro alla quale corrispondono versamenti previdenziali frammentari. Di questi problemi abbiamo parlato con Tiziano Barone, responsabile di Veneto Lavoro, ente strumentale della Regione Veneto per le politiche attive di occupazione e per il welfare previdenziale.

Dottor Barone, lei è fra quanti smorzano allarmismi ingiustificati sui conti delle pensioni, ma insiste molto sulla necessità di dare più importanza alle pensioni integrative. Perché, se il sistema è in equilibrio?

Perché nel tempo avremo pensioni sempre più basse per vari motivi. Quota 100 e altre formule di anticipazione del pensionamento comportano che io paghi una quota che mi dà titolo a una pensione che prevede un trattamento inferiore a quello di cui avrei goduto se fossi rimasto nel mondo del lavoro fino all’età prevista per la pensione di vecchiaia. Poi sappiamo bene che gli attuali meccanismi di rivalutazione della pensione nel tempo non sono più tali: il potere di acquisto al massimo resta identico, certamente non aumenta. Infine molti di noi e molti dei nostri figli hanno un ciclo di vita lavorativa che è spezzettato, quindi giunti all’età pensionabile avremo molti periodi contributivi scoperti. Per tutte queste ragioni è fondamentale avere un supporto pensionistico complementare, che può essere previsto nel contratto di lavoro o sottoscritto privatamente in forma di assicurazione. Oggi le forme di previdenza complementare interessano il 25 per cento dei lavoratori, ma in Veneto siamo già al 35. Bisogna incentivare questi strumenti previdenziali, sia nella forma contrattuale che in quella privata.

Le pensioni integrative non rischiano di spostare dal datore di lavoro al lavoratore l’onere della pensione? Non c’è il rischio che i datori di lavoro dicano al dipendente: «Arrangiati»?

Non è l’esperienza che facciamo noi. E non è l’ottica in cui ci muoviamo: noi cerchiamo di combinare le risorse dell’impresa con quelle del lavoratore. Gli strumenti normativi già ci sono, ci vuole un cambiamento culturale. Una modalità già esistente è quella del silenzio-assenso: nel momento in cui il lavoratore firma il contratto, è compresa l’apertura di una sua posizione previdenziale complementare. Io consiglierei anche, a chi può, di aprirne una anche per i propri figli, un regalo che gli si lascerà in dote. Poi c’è tutto il tema della previdenza sanitaria, per la quale vale lo stesso discorso: noi spendiamo come privati per i servizi sanitari, ma se avessimo un intermediario spenderemmo molto meno. Unipol ha 8 milioni di lavoratori che utilizzano la sua previdenza sanitaria: logico che costa meno di quella di un singolo privato che va a cercarsi lui il servizio.

Anche queste forme di assistenza potrebbero essere incluse nei contratti di lavoro…

Certo, e infatti un altro tema su cui concentrare sforzi è quello del welfare aziendale: grazie ai meccanismi di defiscalizzazione rappresenta un’opportunità per avere più servizi pagando meno tasse. Anche su questo tema il problema è culturale: generalmente i lavoratori preferiscono avere uno stipendio più alto, ma il reddito che comprende i salari rientra interamente nell’imponibile, mentre i servizi di welfare aziendale sono tassati solo al 10 per cento. Per il lavoratore è più vantaggioso: anziché avere più quattrini in tasca ho il servizio per lo studio, la sanità, il tempo libero, eccetera. Ed è un vantaggio per il territorio: tutto il mondo dei servizi (badanti, aiuto allo studio, tempo libero, istruzione, formazione) a chilometro zero mi costano meno e rafforzano il tessuto socio-economico del territorio.

Il problema pensionistico italiano consiste nel fatto che la previdenza è sostenibile, ma le spese per assistenza coperte dalla fiscalità generale continuano a crescere. In un decennio sono passate da 73 a 120 miliardi di euro all’anno. Che fare?

Occorre lavorare più a lungo e aumentare il tasso di occupazione per avere una ricaduta positiva sul gettito fiscale.

Questa ricetta però presenta due problemi: il primo è che non si liberano posti di lavoro per i giovani, si confinano i giovani nella disoccupazione; il secondo è che dopo una certa età inevitabilmente la produttività dei lavoratori cala per l’anzianità e perché non riescono a stare dietro alle innovazioni.

Occorre usare meglio, sia nelle aziende che nella pubblica amministrazione, il personale in uscita nel passaggio di consegne delle competenze. C’è uno spazio di valorizzazione del personale anziano proprio per quanto riguarda il trasferimento di competenze, per l’aiuto al miglioramento delle competenze dei giovani. Poi bisogna prevedere il cambio di mansione per chi è anziano. Cambiare lavoro o mansione nel corso della vita lavorativa deve diventare qualcosa di normale, che può essere programmato. Anche qui la difficoltà è più culturale che normativa o economica: occorre favorire l’accettazione del cambiamento.

C’è anche una difficoltà legata alla frenesia delle innovazioni tecnologiche, di processo, di prodotto, eccetera.

Nell’ultimo contratto dei metalmeccanici la formazione continua è diventata un punto del contratto. La formazione deve diventare non solo un obbligo come la sicurezza, ma anche un diritto-dovere per la persona e per l’impresa, per poter sostenere i cambiamenti della produzione e dell’economia che avvengono.

Lei, che è un grande esperto di politiche attive per il lavoro, commentando i servizi per l’occupazione legati al reddito di cittadinanza ha affermato che è pericoloso far credere che i centri per l’impiego possano trovare il lavoro a chi si rivolge a loro. In che senso?

Nel senso che lo scopo del centro per l’impiego non è di portarti un contratto di lavoro, ma di trovarti un’occasione di lavoro che dipende da te e dall’azienda. Il rischio in questo momento è che il destinatario del reddito di cittadinanza pensi: «Io ho fatto domanda per il reddito di cittadinanza, e adesso il centro per l’impiego mi porterà un contratto di lavoro». I servizi per l’occupazione non sono fatti per trovare il lavoro alla gente: sono fatti per rendere possibile un incontro fra una persona e un’altra persona, fra un lavoratore e un’azienda, nel quale l’esito positivo dipende dalla verifica delle competenze. Decisive sono le competenze che uno ha o non ha. A tutti i nostri disoccupati forniamo un servizio che è legato alla ricerca di lavoro, gli mettiamo a disposizione le nostre offerte di lavoro, ma soprattutto a tutti diamo la possibilità di partecipare a politiche attive: formazione, tirocinio oppure ricollocazione. A chi avrà il reddito di cittadinanza offriremo le stesse cose, e i “navigator” faranno le stesse cose che facciamo già con Veneto Lavoro.

Deve fare tutto l’ente pubblico?

No. Il modello più efficace è quello adottato in Lombardia e in Veneto: mettere la persona al centro di un sistema di soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Compito del servizio pubblico è verificare che i soggetti accreditati facciano bene il loro lavoro, premiando i più bravi e sanzionando i meno bravi. In questo modo si selezionano gli operatori. Questo aiuta sia a fare le migliori politiche attive, sia a favorire la mobilità all’interno del mercato del lavoro.

Foto Ansa

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!