Good Bye, Lenin!

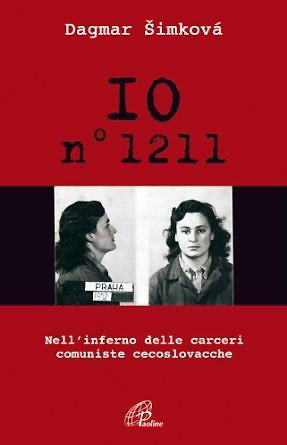

Io n° 1211. Nell’inferno delle carceri comuniste cecoslovacche

Già da tempo mi capitano sotto mano testimonianze di ex-detenuti delle carceri comuniste, e la prima differenza che salta all’occhio è quella che distingue gli scritti dei credenti da quelli dei non credenti. Pur nella drammaticità delle vicende, emerge dai primi come un giudizio di fondo che fa dire: in compagnia di uno così si può anche sopportare la galera. È questo il caso dell’autobiografia carceraria di Dagmar Šimková pubblicata recentemente dalle Paoline col titolo Io n° 1211. Nell’inferno delle carceri comuniste cecoslovacche.

Già da tempo mi capitano sotto mano testimonianze di ex-detenuti delle carceri comuniste, e la prima differenza che salta all’occhio è quella che distingue gli scritti dei credenti da quelli dei non credenti. Pur nella drammaticità delle vicende, emerge dai primi come un giudizio di fondo che fa dire: in compagnia di uno così si può anche sopportare la galera. È questo il caso dell’autobiografia carceraria di Dagmar Šimková pubblicata recentemente dalle Paoline col titolo Io n° 1211. Nell’inferno delle carceri comuniste cecoslovacche.

La Šimková (1929-1995), figlia del banchiere di Písek, cittadina della Boemia meridionale, vive un’infanzia spensierata tra la danza e il tip tap fino al primo duro colpo: al termine della guerra, il padre si suicida. Poi la vita le riserva altre sgradevoli sorprese: ‘48, dopo il putschcomunista, non le permettono di studiare anglistica e storia dell’arte in università perché è «di origini borghesi», e finisce a fare l’operaia e poi l’infermiera. La villa in cui abita con la madre è destinata alla coabitazione, e nell’ottobre del 1952 viene arrestata per aver aiutato due giovani in fuga dal servizio di leva e intenzionati ad espatriare. Condannata inizialmente a 8 anni, le viene prolungata la pena a 15 anni alto tradimento e spionaggio.

D’accordo con il curatore, Alessandro Vitale, sull’importanza di questo libro quale «accusa senza appello del carattere anti-umano» del regime comunista, sugli «episodi di cruda violenza» che meritano di essere ricordati specialmente ai più giovani, in modo da «contribuire a diradare le nebbie di un’ormai mefitica tendenza» ad assolvere quei regimi, «a volte anche in ambito cattolico». Tuttavia il libro non si ferma qui: quello che affascina della storia di Dáša è che non ha rinnegato nulla del suo passato, anzi ha messo a frutto le esperienze vissute andando fino in fondo al suo destino, con un attaccamento positivo alla realtà che lascia sbalorditi.

Così nulla va perduto: «alle latrine» del carcere di Pardubice segue le lezioni clandestine storia dell’arte, lingua e drammaturgia impartite da altre detenute; nel ’68, una volta in libertà, cerca di dare l’esame statale di inglese. Ein Australia con la madre all’indomani dell’invasione sovietica, nel 1980 si laurea in storia dell’arte e scienze sociali e allo stesso tempo mette a frutto l’esperienza infermieristica e quella maturata umanamente in carcere facendo assistenza terapeutica nei luoghi di pena dell’Australia occidentale.

Così nulla va perduto: «alle latrine» del carcere di Pardubice segue le lezioni clandestine storia dell’arte, lingua e drammaturgia impartite da altre detenute; nel ’68, una volta in libertà, cerca di dare l’esame statale di inglese. Ein Australia con la madre all’indomani dell’invasione sovietica, nel 1980 si laurea in storia dell’arte e scienze sociali e allo stesso tempo mette a frutto l’esperienza infermieristica e quella maturata umanamente in carcere facendo assistenza terapeutica nei luoghi di pena dell’Australia occidentale.

«La cosa più bella della vita è che è un mistero continuo» – scrive; e di fronte a una vita così ricca di imprevisti il tema della denuncia del sistema totalitario passa un po’ in secondo piano. È il profilo umano della protagonista che colpisce, grazie anche alla sua formazione cattolica che le permette di sopravvivere in situazioni assurde, come quando la mettono a lavorare nel gruppo delle lesbiche. Lei, oltre a difendersi con la grinta che le è propria, non si mette a fare prediche, ma offre quanto ha imparato «alle latrine»: «Cerco di distogliere la loro attenzione dall’eterno pensiero dell’accoppiamento, racconto all’infinito romanzi, favole, film». E ancora: il dialogo a distanza con un giovane detenuto tramite il dentifricio spalmato sotto le suole («vivemmo ogni secondo intensamente»), la fuga rocambolesca dal lavoro nei campi (durata mezza giornata), il «ballo in maschera» clandestino interrotto dall’arrivo delle guardie, la recita delle litanie lauretane in una mattina tranquilla, mentre dalla finestra giunge «il profumo dell’erba bagnata e del melo in fiore»…

L’esperienza sua e di altre compagne di prigionia è ben riassunta in questo passo: «Cominciammo a credere che il Signore non ci avrebbe caricato inutilmente di un peso superiore alle nostre forze. Non aveva deciso a caso la nostra sorte, ma perché sapeva che avremmo retto alla prova; ci aveva scelte per uno scopo misterioso, perciò cominciammo a cogliere la saggezza che guidava la nostra vita… Non stavamo vivendo il periodo più tragico della nostra esistenza, ma la sua parte più importante, dove ci era dato di conoscere da vicino tutto ciò che riguarda la vita umana, dalle vette alle cadute più tenebrose; eravamo in un pellegrinaggio che ci ha portato attraverso le vie del pensiero e del comportamento umano, del sentimento, della bellezza e del male e attraverso tutto ciò di cui l’uomo è capace. Ma non ci siamo limitate a macinare preghiere: siamo entrate in battaglia come i primi crociati a Clermont, con la convinzione che chi cade per la verità sarà ricompensato con la vita eterna, dove non spalancheranno le loro fauci né la fame, né il dolore, né il freddo, né la paura, né un numero cucito e ben visibile sull’uniforme carceraria. Tuttavia eravamo ben lungi dall’essere diafane come i santi sulle vetrate delle cattedrali. Nemmeno per un attimo abbiamo cessato di essere donne scaltre e perfide, e non abbiamo concesso un attimo di tregua ai nostri aguzzini».

L’esperienza sua e di altre compagne di prigionia è ben riassunta in questo passo: «Cominciammo a credere che il Signore non ci avrebbe caricato inutilmente di un peso superiore alle nostre forze. Non aveva deciso a caso la nostra sorte, ma perché sapeva che avremmo retto alla prova; ci aveva scelte per uno scopo misterioso, perciò cominciammo a cogliere la saggezza che guidava la nostra vita… Non stavamo vivendo il periodo più tragico della nostra esistenza, ma la sua parte più importante, dove ci era dato di conoscere da vicino tutto ciò che riguarda la vita umana, dalle vette alle cadute più tenebrose; eravamo in un pellegrinaggio che ci ha portato attraverso le vie del pensiero e del comportamento umano, del sentimento, della bellezza e del male e attraverso tutto ciò di cui l’uomo è capace. Ma non ci siamo limitate a macinare preghiere: siamo entrate in battaglia come i primi crociati a Clermont, con la convinzione che chi cade per la verità sarà ricompensato con la vita eterna, dove non spalancheranno le loro fauci né la fame, né il dolore, né il freddo, né la paura, né un numero cucito e ben visibile sull’uniforme carceraria. Tuttavia eravamo ben lungi dall’essere diafane come i santi sulle vetrate delle cattedrali. Nemmeno per un attimo abbiamo cessato di essere donne scaltre e perfide, e non abbiamo concesso un attimo di tregua ai nostri aguzzini».

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!