Blangiardo: «Così il virus renderà ancora più rigido il nostro inverno demografico»

Articolo tratto dal numero di luglio 2020 di Tempi. Questo contenuto è riservato agli abbonati: grazie al tuo abbonamento puoi scegliere se sfogliare la versione digitale del mensile o accedere online ai singoli contenuti del numero.

Quando abbiamo cominciato, per pigrizia, ideologia, necessità, a cancellare la categoria del futuro delle nostre esistenze? Uno sciame virale uscito dalle foreste ci ha costretto a fare i conti con decessi, contagi, ricoveri, soldi per arrivare a fine mese. Ma questa è contingenza. Cosa eravamo prima di specchiarci nei dispacci quotidiani della Protezione civile, di imparare a leggere la nostra storia e ancorare una strana idea di destino a decreti di palazzo e mance elettorali? Gian Carlo Blangiardo, presidente dell’Istat e ordinario di Demografia all’Università di Milano Bicocca, sono anni che va denunciando: «Abbiamo rotto il giocattolo del ricambio generazionale». E a Tempi spiega perché è da questo allarme inascoltato che va ricompresa la reale entità della pandemia.

Professore, cos’era l’Italia prima di Covid-19?

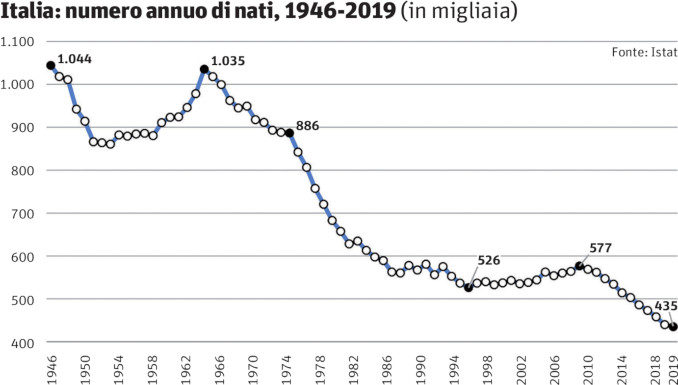

Un paese che per il settimo anno di fila aveva battuto un nuovo record negativo: non si erano mai registrati in 150 anni di storia d’Italia così pochi nati come quelli del 2019. Secondo le stime in Italia lo scorso anno sono venuti al mondo solo 435 mila bambini. Tradotto: dal 2008, anno della crisi economica, siamo in caduta libera, ci siamo persi 142 mila nati e stiamo portando a livelli inaccettabili un saldo naturale annuo che prima di Covid-19 era già negativo per oltre 200 mila unità. In questo contesto di forte denatalità e invecchiamento della popolazione – a gennaio e febbraio 2020, vuoi per il mitigarsi degli inverni e dell’influenza di stagione, avevamo registrato un’ulteriore riduzione della mortalità rispetto agli anni precedenti – è arrivato Covid.

Abbiamo visto le conseguenze del virus dispiegarsi in ambito sanitario e ora economico. Ma come incideranno sulla volontà di mettere su famiglia, sulla capacità, già tanto indebolita negli ultimi anni, di mettere al mondo bambini?

È la scelta più esposta al cambiamento, perché condizionata da fattori i cui effetti si sono già manifestati in passato. Noi abbiamo ipotizzato scenari diversi. Il numero dei nati del 2019 e quelli dei primi mesi del 2020 sono in linea con la tendenza regressiva e ci dicono che a prescindere da Covid l’Italia avrebbe battuto un altro record negativo. Per cercare di tradurre in numeri e analizzare l’impatto del clima di paura e incertezza nonché delle difficoltà materiali legate al Covid siamo andati a considerare alcuni grandi eventi storici. Il primo: 26 aprile 1986, il disastro nucleare di Černobyl. La nube tossica proveniente dall’allora Unione Sovietica arrivò in Italia tra il 2 e il 4 maggio. Come per il coronavirus, il paese si scontrò con un nemico invisibile di cui non si sapeva quasi nulla, la paura e l’incertezza, legate a termini impalpabili quali “cesio” o “plutonio” o “contaminazione”, entrarono nelle case degli italiani, le incognite iniziarono a pesare sui concepimenti. Nel febbraio 1987 la natalità era diminuita rispetto a febbraio 1985 del 10 per cento, e fino a giugno continuò a registrare contrazioni. Certo, la paura legata ai rischi di malformazioni ha inciso anche a monte delle gravidanze incrementando il numero di aborti. Ma traslate sull’oggi, assumendo le stesse variazioni al ribasso dell’87 e come riferimento temporale nove mesi dalla prima comparsa di Covid e i quattro mesi successivi, possiamo stimare che il virus peserà sulla riduzione delle nascite nell’immediato futuro qualcosa in meno di 10 mila unità, un terzo nel 2020 e due terzi nel 2021.

Non sembrano numeri tragici.

Ma sono parziali. Qui abbiamo simulato una precedente situazione di percezione del pericolo. Bisogna aggiungere ora il peso – enorme per un giovane che voglia mettere su casa e famiglia oggi – delle condizioni di difficoltà materiale. Storicamente il livello di disoccupazione, cassa integrazione, eccetera, è un indicatore importante: nel 1989, dopo la caduta del Muro di Berlino, la Germania dell’Est, che durante la Ddr registrava 200 mila nascite annue, è scesa in un solo triennio a meno di 90 mila unità: una perdita del 56 per cento di nuovi nati. E di riflesso anche il tasso di fecondità è passato da 1,58 figli per donna prima della caduta del Muro allo 0,83 del 1992. È un caso estremo, radicale, distante dalle conseguenze attese in Italia che ci auguriamo vengano ammortizzate da pronte azioni di governo, ma che rivela profondamente il peso dell’incertezza sul futuro. C’è un altro caso che però si avvicina molto di più allo scenario italiano nelle sue conseguenze socio-economiche.

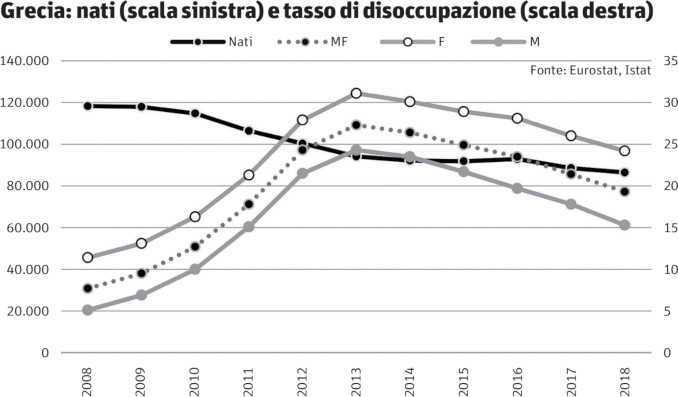

Si riferisce alla tempesta finanziaria che ha investito la Grecia a cavallo del 2010?

Tra il 2008 e il 2013 il tasso di disoccupazione greca è passato dal 7,7 al 27,3 per cento. Nello stesso periodo si è registrato un calo delle nascite del 20,4 per cento e una riduzione del tasso di fecondità da 1,5 a 1,29 figli per donna, che poi è risalito leggermente nel decennio successivo. Se è realistico immaginare che non rivivremo il break del 1989 in Germania, la prossimità con l’esperienza greca non è affatto improbabile. E stimando una media di 1.500 nati in meno per ogni punto di disoccupazione, possiamo ipotizzare che se questa aumenterà di dieci punti perderemo 15 mila bambini in Italia. Prima di Covid immaginavamo che la soglia dei 400 mila nati sarebbe stata superata al ribasso in Italia nel 2032. La prospettiva ora è che questo avverrà nel 2021. Non è possibile non tenerne conto nel momento in cui il governo immagina azioni per un ritorno alla “normalità” (se di normalità si può parlare) post Covid.

Questo sulla natalità. Quanto ha inciso il virus invece sulla mortalità in Italia e con quali effetti?

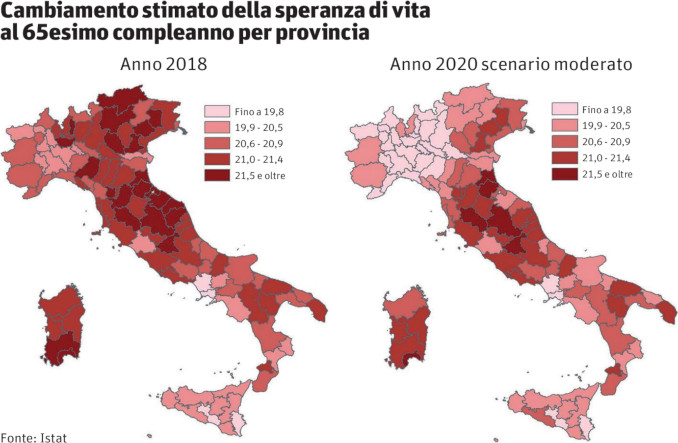

Qui è più complicato fare proiezioni: Covid non ha colpito in modo omogeneo, ci sono differenze territoriali abissali e c’è ancora moltissima incertezza sull’andamento della pandemia. Assumendo come punto di riferimento i 40 mila decessi legati al virus registrati tra marzo e aprile, possiamo ipotizzare tre scenari: uno più ottimista, con un rientro ai valori pre Covid a partire da giugno; uno moderato, che prevede un riacuirsi della mortalità in autunno (tra il 12,5 e il 50 per cento tra ottobre e dicembre); uno pessimista, che segna un inasprimento della pandemia durante l’inverno (dal 25 al 100 per cento dei valori registrati a marzo e aprile). Sono calcoli complessi: per riassumere, possiamo dire che i tre scenari proposti segnalano un incremento complessivo dei decessi da Covid compreso tra i 46 mila e i 93 mila casi. Non si tratta di una variazione significativa a livello nazionale: anche nel 1956 e nel 2015 abbiamo registrato 50 mila morti in più, ma ogni anno l’aspettativa di vita è cresciuta e si contrarrà di sei mesi nell’ipotesi più ottimista e di un anno e mezzo in quella più pessimista.

A livello provinciale invece le cose si complicano.

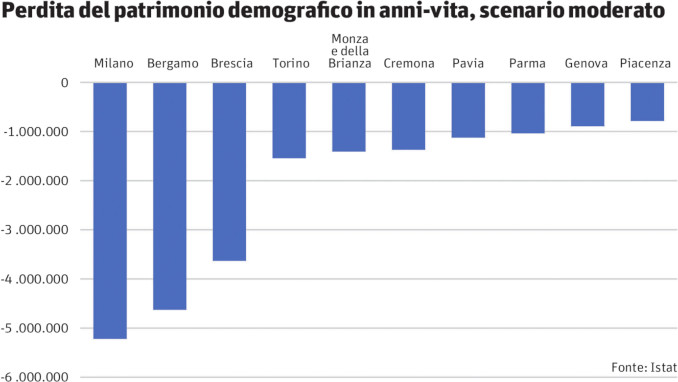

Sì perché il 45 per cento del totale dei decessi è stato registrato nelle sole province di Bergamo, Milano, Brescia, Cremona e Torino. Se nelle province del Nord (ma anche in parte lungo la dorsale appenninica) la speranza di vita alla nascita risulta ad oggi ridotta di circa due anni, nella provincia di Bergamo si arriva a sei anni in meno: si torna indietro di circa vent’anni, alla speranza stimata nell’anno 2000. A Cremona si torna al 2003. I più fragili, risparmiati negli anni scorsi, sono stati i primi a cadere con l’arrivo di Covid. Una perdita di futuro e patrimonio demografico che a Bergamo, Cremona, Lodi, Piacenza, Brescia, Lecco, Parma e Pavia oscilla tra il 5 e il 10 per cento nello scenario più moderato. Milano? Per effetto di Covid l’intera provincia perderebbe più di 5 milioni di anni-vita.

E torniamo alla domanda: come interverrà tutto questo nella capacità fragilissima di proiettare avanti, attraverso i figli, le proprie speranze?

Premesso che in tutta Europa si è registrato un abbassamento dei livelli di natalità (seppure con inversioni di tendenza in paesi come Germania, Danimarca, Austria), in Italia abbiamo assistito a una sorta di “privatizzazione” della scelta della genitorialità che alterando i meccanismi del ricambio generazionale ha provocato un profondo squilibrio economico: la proporzione fra popolazione in età di pensione e popolazione in età di lavoro si è ridotta a livelli allarmanti e, di contro, il Pil non cresce. Fare figli è diventato un peso, non è considerato un investimento collettivo, aiutato e protetto nelle difficoltà, ma abbandonato a una scelta interamente a carico di una famiglia. In altre parole, da decenni in Italia chi decide di fare un bambino lo deve fare a proprio rischio e pericolo. Dal secondo Dopoguerra non c’è mai stato un intervento demografico, solo azioni di contrasto all’esclusione e alla povertà, vedi tutti i vari bonus bebè o sistemi di agevolazioni fiscali che decrescono rapidamente al crescere del reddito, fino ad annullarsi per il ceto medio-alto. E questo non può essere un motivo di soddisfazione per nessuno: molto prosaicamente, chi si prenderà cura, chi procurerà le risorse umane e materiali per fronteggiare – Covid o non Covid – l’inevitabile crescita della popolazione anziana? I bambini non sono semplici oggetti di lusso, né beni di consumo privato in competizione con altre voci di costo, casa, auto, vacanze, o con il posto di lavoro.

Adesso si parla di assegno universale.

E finalmente, è doveroso correggere queste distorsioni tutte italiane e mettere mano al sistema di sostegno alle famiglie con figli con uno strumento universale e soprattutto duraturo, politiche di conciliazione maternità-lavoro e per la cura dei bambini (asili nido, eccetera: non è difficile capire che se una donna deve pagare 900 euro un asilo privato e ne guadagna 800, o rinuncia all’idea di avere un lavoro o rinuncia all’idea di avere un figlio). Politiche, ripeto, da non confondere con quelle di emergenza o contro la disuguaglianza sociale: quello che manca è la base di una società realmente sussidiaria nei confronti della famiglia. Oggi i giovani dai 18 ai 34 anni sono 10 milioni e rotti, fra vent’anni saranno 9 milioni. Non sono ostili all’idea di avere un bambino, ma per tutti i motivi di cui sopra e non solo (l’individualismo non è prerogativa solo italiana) non vedono la possibilità proiettare se stessi attraverso la discendenza nel futuro: all’atto pratico la realtà pone troppi ostacoli. Così l’ipotesi del primo figlio viene rimandata, quella di un secondo abbandonata. Da questo discende un discorso profondamente culturale: una volta chi era senza figli lo era perché non li poteva avere, oggi l’assenza di bambini dice di uomini e donne convinti di bastare a se stessi. Da questo punto di vista Covid ci ha riportato bruscamente sulla terra. Non siamo onnipotenti, non bastiamo a noi stessi.

Professore, quando ha presentato questi dati ha detto che dovremo essere capaci di uscire da questo shock «con lo stesso spirito del miracolo economico». Ma nel Dopoguerra, anche senza attendere l’aiuto dello Stato, fare i figli, “immaginare il futuro”, era prassi sostenuta da una comunità.

Senza comunità non siamo più capaci di dire “noi” ma solo “io” e l’io da solo non fa figli. Questo, come abbiamo visto, porta a gravi conseguenze sul piano economico e sociale. Certo, non è sui “bonus” che si rifonda una comunità né uno sforzo di volontà come quello che gli italiani misero in atto negli anni del boom. C’è una profonda emergenza umana e culturale. Ma nello spread fra i bimbi venuti al mondo e le persone che questo mondo lo lasciano c’è in gioco il destino di una nazione. Anche oggi, nell’Italia post Covid, le nascite sono il mezzo con cui una popolazione costruisce e garantisce il proprio futuro. Non fu lo Stato allora a riempire le culle. Ma non può essere lo Stato oggi a trattare le culle come oggetto da museo, rendendo il futuro inimmaginabile.

Foto Ansa

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!