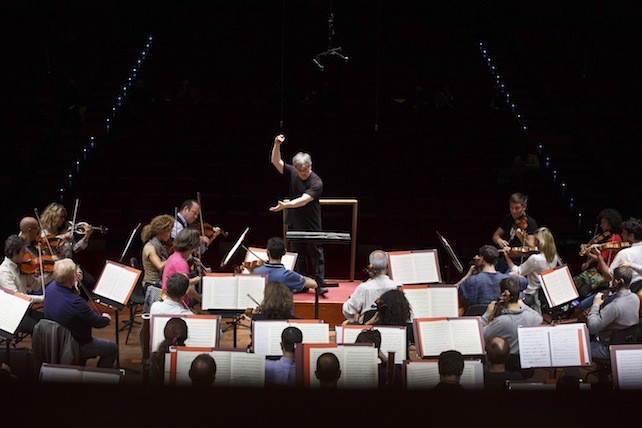

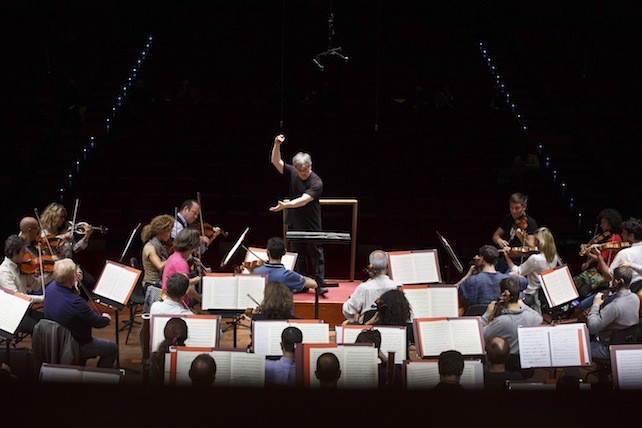

Beethoven, Pappano e gli altri

La stagione sinfonica 2015-2016 dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è iniziata il 3 ottobre con un ciclo di cinque concerti (due dei quali presentati anche a La Scala di Milano ed al Regio di Parma). Il ciclo durerà fino al 3 novembre ed è intitolato “Beethoven ed i Contemporanei”. È un titolo volutamente ambiguo: comporta l’integrale delle nove sinfonie di Beethoven affiancate ad opere di contemporanei sia dei nostri giorni (Francesconi, Sollima, Nieder) sia dell’epoca di Beethoven ma italiani e molto differenti da lui (i “compositori imperiali” Spontini e Cherubini).

La proposta coniuga le aspirazioni degli abbonati (che avevano espresso critiche nei confronti del programma 2014-2015, da molti giudicato troppo «novecentesco») con l’esecuzione di opere prime (sovente commissionate dalla stessa Accademia di Santa Cecilia) di compositori italiani viventi – i cui lavori vengono suonati più spesso nel resto del mondo che in Italia – o di compositori, anch’essi italiani, che hanno prodotto molto all’estero (Francia, Prussia) e le cui opere sono in repertorio di teatri stranieri ma che da noi sono raramente eseguite.

Occorre dire che pastiche di questa natura non sono insoliti a Antonio Pappano, direttore musicale e dell’Accademia e dei cinque concerti: la scorsa stagione ha presentato Il prigioniero di Dallapiccola, inserito (senza intervalli o altra soluzione di continuità) in due brani del Fidelio di Beethoven. Erano frequenti in epoca barocca e sono ancora spesso nei programmi musicali della Gran Bretagna (dove Pappano è nato e cresciuto) e degli Stati Uniti (anche alla tradizionalista Metropolitan Opera House).

I primi tre concerti sono stati un successo. Il 3 ottobre, nonostante fosse un sabato e quindi il concerto si svolgesse nel tardo pomeriggio, i circa tremila posti della Sala Santa Cecilia erano gremiti e c’erano anche spettatori in piedi. Il lavoro di Luca Francesconi , su testi di Mandela, Bread Water and Salt, è stato applaudissimo e la nona sinfonia di Beethoven ha avuto un accoglienza trionfale. Avendo recensito altrove, il primo ed il secondo concerto mi soffermo sul terzo aperto dalla sinfonia di Medée di Luigi Cherubini e seguito dalla esecuzione della quarta e settima sinfonia di Beethoven.

Medée è una stupenda tragédie lyrique di fine settecento. Recuperata dopo anni di oblio, da un celebre allestimento di Luchino Visconti (con Maria Callas protagonista) è purtroppo raramente eseguita: ne ricordo una bella edizione al Teatro Massimo di Palermo nell’ottobre 2007, co-prodotta con il teatro Capitole di Tolosa. Pappano e l’orchestra hanno scatenato, come è d’uopo, il fuoco dell’inferno nella sinfonia che, secondo le usanze dell’epoca, riassume i tempi della tragedia.

Buona idea farla seguire dalla dolce – Schumann la chiamava ‘ellenica’ – sinfonia in si bemolle di Beethoven. La ‘quarta’ – come spesso è chiamata – è eseguita meno delle altre ma merita di essere ascoltata spesso non solo per il suo ‘adagio’ – una meravigliosa ‘aria per orchestra’ – ma per la serenità, ben messa in risalto da Pappano e dell’orchestra di Santa Cecilia – che pervade l’intera partitura. Nonostante venisse composta in uno dei momenti più difficili della vita dell’autore (ormai quasi completamente sordo).

In grande contrasto con la notissima ‘settima’ che ricorda la ‘quinta’ ma rappresenta non il percorso, irto di ostacoli, verso una meta, uno sforzo titanico e pieno di energia vitale. Un lavoro che lasciò una forte impressione su Wagner; nelle sue opere se ne avverte l’eco.

Grande successo.

Foto di Riccardo Musacchio & Flavio Ianniello

Articoli correlati

2 commenti

I commenti sono chiusi.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!

Pappano è certamente un direttore generoso, ma il talento e la tecnica sono pochini.

Quanto all’articolo: come si fa ad affermare ancora – nel 2015! – che in Wagner c’è l’eco delle sinfonie beethoveniane???

Da appassionato. Per me è misterioso come un noioso esecutore possa avere tanti ed entusiastici consensi. Mah!