Assalto alla locomotiva

Articolo tratto dal numero di maggio 2020 di Tempi. Questo contenuto è riservato agli abbonati: grazie al tuo abbonamento puoi scegliere se sfogliare la versione digitale del mensile o accedere online ai singoli contenuti del numero.

14 febbraio 2020. Mattia Maestri, 38 anni, ricercatore dell’Unilever di Casalpusterlengo, si alza con un po’ di febbre. Non ci bada troppo, come è normale. Nei giorni successivi, il termometro continua a segnare qualche linea di troppo. Si preoccupa, non gli è mai successo, è un tipo prestante e sportivo, così lunedì 17 si reca al Pronto soccorso di Codogno. Qui gli viene diagnosticata una leggera polmonite e, su consiglio medico, passa in farmacia ad acquistare degli antibiotici e torna a casa. La febbre continua a salire e Mattia torna in ospedale. Non c’è posto, attende nella sala del Pronto soccorso, gli rifanno le lastre e i medici si accorgono che non risponde alle cure che solitamente si fanno in questi casi per le polmoniti. È a quel punto che Annalisa Malara, anestesista, «pensa l’impensabile».

In un’intervista a Repubblica Melara ha descritto così la situazione: «Quello che vedevo era impossibile. Questo è il passo falso che ha tradito il coronavirus. Giovedì 20, a metà mattina, ho pensato che a quel punto l’impossibile non poteva più essere escluso». Per verificare l’impossibile è necessario fare il tampone, e il tampone non è giustificato dai protocolli. Melara si assume la responsabilità di quella scelta, fa qualcosa «che la prassi non prevedeva». Dirà nella stessa intervista: «L’obbedienza alle regole mediche è tra le cause che ha permesso a questo virus di girare indisturbato per settimane». Il tampone di Mattia parte per l’ospedale Sacco di Milano, la conferma che si tratti di Covid-19 arriva alle 20.30. Da quel momento Mattia diventa il “Paziente Uno”.

La vicenda andava ripresa per fissare l’esergo che dovrebbe campeggiare in cima a ogni articolo sul coronavirus. Per mesi, abbiamo avuto a che fare con qualcosa di «impensabile», imprevedibile, di mai sperimentato prima. È stato solo grazie all’intuizione (e al coraggio di forzare i protocolli) di un’anestesista dell’ospedale di Codogno che si è potuto iniziare a fare i conti con qualcosa che pensavamo confinato in Asia, in Africa, nei paesi del Terzo Mondo: una pandemia.

Oggi, molti giorni dopo, molti morti dopo, molte polemiche dopo, l’esergo non dovremmo mai scordarcelo. Come ha detto sempre Melara: «Per la prima volta farmaci e cure risultavano inefficaci su una polmonite apparentemente banale. Il mio dovere era guarire quel malato. Per esclusione ho concluso che se il noto falliva, non mi restava che entrare nell’ignoto».

Per onestà intellettuale, dovremmo, prima ancora che cercare il colpevole – come una volta passata la sbornia sentimentale dei canti sul balcone, s’è iniziato a fare –, ammettere che sono dovuti passare dei giorni prima che, ad ogni livello (politico, sanitario, giornalistico) ci si rendesse conto di essere assai disarmati di fronte al nanokiller. Come ha scritto il Corriere della Sera il 20 aprile in uno dei rari articoli sfuggiti alla logica del risentimento e della caccia alla streghe, quella del Covid-19 «è la storia di una sottovalutazione collettiva, istituzionale e anche mediatica». Non bisogna mai dimenticarsi, per esempio, che «alle 14.50 del 15 febbraio decollò dalla base di pronto intervento Unhrd delle Nazioni unite di Brindisi un volo diretto a Pechino, organizzato dal ministero degli Esteri. A bordo c’erano anche due tonnellate di materiale sanitario, regalo della Farnesina alla Cina. Pochi giorni dopo, mascherine e tute di protezione per gli operatori sanitari si rivelarono introvabili nelle zone più colpite della Lombardia».

«Questa è medicina di guerra»

Non bisogna mai dimenticare, come ha detto il professor Luciano Gattinoni, uno dei massimi esperti italiani di anestesia e rianimazione, che quella praticata in Italia nei giorni acuti dell’emergenza non era medicina, «ma medicina di guerra. Ho colleghi che in quarant’anni di esperienza non si sono mai trovati davanti scenari come quelli che stiamo vivendo oggi. Non abbiamo farmaci, mancano i letti, manca la possibilità e il tempo per osservare. La terapia intensiva ha bisogno di un infermiere ogni due letti. Se dove si curavano dieci pazienti oggi se ne curano quaranta, con lo stesso numero di medici e di infermieri, quella non è più terapia intensiva. Un medico ogni dieci malati non è terapia intensiva. La terapia intensiva non si fa con un letto e un respiratore. Serve anche chi si possa dedicare ai pazienti, dedicando il giusto tempo, chi lo sappia fare. Non sono cose che si improvvisano in due settimane» (esanum.it, 5 aprile).

Soprattutto nella fase più turbolenta, s’è dovuto improvvisare, e molto. Capite dunque perché, al di là di responsabilità specifiche e personali, che andranno appurate sulla base di fatti e non di indizi o pregiudizi, la logica giustizialista della caccia al colpevole è fuori sincrono rispetto alla cronaca, alla verità e complessità dei fatti, alla realtà?

E invece. E invece è successo quello che troppo spesso accade in Italia. Mano a mano che la circolazione del virus diminuiva, incominciava a circolare un nuovo virus, quello del panpenalismo, per dirla come Angelo Panebianco («la debordante e soffocante presenza del diritto penale in tutti gli ambiti della vita sociale ed economica, a sua volta riflesso della peculiare posizione di forza assunta dalla magistratura inquirente in Italia»). Mano a mano che si svuotavano le terapie intensive degli ospedali, iniziavano a riempirsi le pagine dei giornali di inchieste, accuse, filippiche contro questo e quello. Soprattutto contro la Lombardia, la regione più colpita dal Covid-19, e la sua amministrazione, in capo al leghista Attilio Fontana e all’assessore forzista Giulio Gallera.

Il Fatto, Repubblica, Corriere, Stampa, e insomma tutti i grandi giornali, con sfumature e accenti diversi (dal blu tenebra del Fatto e Repubblica allo sfumato del Corriere) hanno bombardato sulla Regione, colpevole di aver fatto «morire» i suoi cittadini. Un attacco, di certo, politico, essendo la sua amministrazione, ormai da decenni, in mano al centrodestra, ma non solo.

Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, ha auspicato «un ritorno delle competenze sanitarie allo Stato centrale». L’europarlamentare del Pd Pierfrancesco Majorino, ex assessore milanese, ha chiesto di commissariare la Regione. Il Fatto, ogni giorno, ha messo in capo alla Regione ogni sorta di malefatta, e idem Repubblica che, ringalluzzita dall’inchiesta sul Pio Albergo Trivulzio affidata a Gherardo Colombo (Mani pulite, che bei tempi), ha svelato il vero obiettivo dell’attacco che, appunto, non è stato solo politico, ma culturale, ideologico. Michele Serra è arrivato persino a sostenere che la colpa del disastro avesse un fondamento atmosferico («il cielo di Lombardia è brutto») e antropologico (i lombardi hanno votato gente che «ha trasformato il Welfare in un business»).

L’apice, ovviamente, lo si è raggiunto con l’intemerata di Roberto Saviano su Le Monde, poi replicata su Repubblica. Mischiando elementi diversi e non sovrapponibili, l’autore di Gomorra è arrivato a scrivere questa frase: «Un esempio per comprendere questa dinamica è quello di Comunione e Liberazione, un’associazione cattolica della quale, fino alla condanna definitiva, il corrotto Roberto Formigoni era uomo di punta. Comunione e Liberazione è potentissima in Lombardia e detta legge; basti pensare alla percentuale maggioritaria, nelle strutture pubbliche, di medici antiabortisti e della difficoltà che la maggior parte delle donne trova a farsi prescrivere la pillola abortiva, nonostante sia previsto dalla legge: la “tecnica” elusiva è semplice. I medici obiettori di coscienza hanno molte più possibilità di fare carriera rispetto a quelli non obiettori. Come si potesse, anche ieri, ascrivere questa dinamica mafiosa al concetto di efficienza è stato per me sempre un mistero. E dispiace che i lombardi debbano rendersi conto oggi, sulla pelle loro e dei loro cari, dell’anomalia di certe dinamiche, che lungi dal rappresentare eccezione gettano una luce sinistra sulla regola seguita in generale». Come ha notato correttamente Maurizio Crippa sul Foglio: «La Lombardia è da più parti messa sotto accusa non solo per quello che ha fatto o non ha fatto, ma per quello che è».

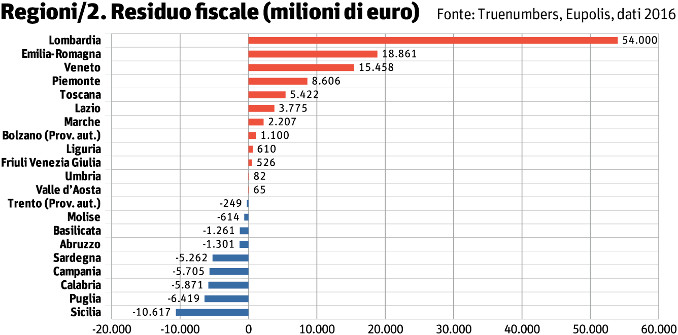

E che cos’è la Lombardia? È la regione che da sola vale un quinto del Pil italiano e che ha un residuo fiscale di 54 miliardi di euro l’anno. Ma, soprattutto, la Lombardia, e in particolar modo la sua sanità, è l’esempio (o il fastidio, nel caso dei suoi detrattori) che “un altro mondo è possibile”. È possibile far funzionare una Regione senza sperperare, fare Pil, iniziare e completare infrastrutture, inventarsi modelli funzionali e funzionanti di partnership tra pubblico e privato, garantire la libera scelta della scuola ai propri cittadini. Questo è la Lombardia. E questo è il motivo per cui è tanto odiata. Ancora e in maniera più esplicita: la Lombardia è così perché è stata governata per quasi vent’anni da un certo Roberto Formigoni. Cattolico d’orientamento ciellino, democristiano e poi berlusconiano non “berlusconista”, ha improntato la sua azione di governo secondo una parola d’ordine: “Sussidiarietà”.

Lo dicono i numeri

Eliminato politicamente Formigoni nelle modalità e nei tempi che conosciamo, ora si tratta di colpire il modello sussidiario che è l’unico vero modello alternativo allo statalismo che il nostro paese abbia mai sperimentato. L’unico. Anche perché quello turbocapitalista agognato da alcuni e agitato come spauracchio da altri, dalle nostre parti non s’è visto mai.

Per gli azzannatori del sistema lombardo, la sussidiarietà è insopportabile non solo perché rappresenta politicamente in modo compiuto la dottrina sociale della Chiesa, ma – soprattutto, grande smacco per gli sputazzatori – perché funziona. Lo dicono i numeri. Quando nel 2013 Formigoni fu defenestrato dal Pirellone, la Lombardia rappresentava il 20,7 per cento del Pil nazionale, il 36 per cento dell’import nazionale, il 29 per cento dell’export, il 25,2 per cento di tutte le società di capitale italiane, il 21 per cento della spesa totale in ricerca e sviluppo. Il Pil per abitante superava i 32 mila euro (28,3 per cento in più della media nazionale). In Regione lavoravano circa 220 dirigenti e 3.000 dipendenti, in Sicilia dieci volte tanto. La media era di 34 impiegati ogni 100 mila abitanti, per lo stesso numero di abitanti il Piemonte ne aveva 70, la Toscana 74, l’Umbria 159 e il Molise 291. Quindi il costo pro capite era di 21 euro, contro una media nazionale di 44 euro (in Sicilia, per dire, era di 349 euro).

Numeri troppo “feroci” per qualsiasi detrattore. Quindi si capisce perché il disastro provocato dal “virus impensabile” ha dato il destro a tutti gli avversari della “sanità lombarda modello Formigoni” di scatenarsi chiedendone il commissariamento o la statalizzazione.

Il ruolo dei privati

Una delle accuse più biecamente strumentali è stata, soprattutto nei primi giorni poi lentamente inabissatasi per mancanza d’argomenti, quella secondo cui gli ospedali privati non accoglievano “pazienti Covid”. Ora, a parte che esiste una delibera regionale del 4 marzo che testimonia il contrario, è invece un fatto che i nosocomi privati lombardi abbiano fatto la loro parte, anche prima degli appelli del premier Conte e della richiesta della Regione. Il primo marzo 15 medici intensivisti del gruppo San Donato erano già nella zona rossa del lodigiano e all’ospedale di Cremona. A metà marzo, le strutture Aiop (associazione ospedali privati) avevano già messo a disposizione 270 letti in terapia intensiva e 2.621 posti per ricoveri extra Covid.

Alberto Zangrillo, primario di Terapia intensiva al San Raffaele di Milano, ha raccontato alla Stampa di aver fatto «la prima riunione in Regione il 21 febbraio, attivando la rete delle terapie intensive nazionali istituita da me nel 2009. Dal giorno seguente, al San Raffaele abbiamo iniziato a mettere a disposizione dei posti di Terapia intensiva. Il 26, da noi erano ricoverati quattro pazienti Covid e al Policlinico tre. Poi abbiamo iniziato a “spegnere” tutte le attività chirurgiche convenzionali per riconvertire i posti letto in terapia intensiva. Quelli del San Raffaele sono passati da 30 a 74, quelli del Gruppo San Donato di cui fa parte da 105 a 211».

Tirando le somme alla fine della fase acuta della pandemia si può dire questo: il 60 per cento dei posti letto Covid erano in ospedali pubblici, l’altro 40 per cento nei privati. La morale da trarre è l’esatto opposto di quella di Saviano&Co. È proprio grazie alla sinergia tra pubblico e privato che la Lombardia ha potuto mettere a disposizione così tanti posti letto. La verità, dunque, che spiega gli attacchi al sistema lombardo resta quella sopraddetta: la Regione è colpevole non per quello che non ha fatto, ma per quello che è, per quello che rappresenta.

Dire che la sanità lombarda è un “modello” non significa dire che è perfetta. Significa affermare che è pensata secondo un principio che mette il cittadino al centro, gli offre una pluralità di scelte, ne valorizza la libertà. Per capire di cosa stiamo parlando dobbiamo fare un salto indietro di 23 anni e tornare al 1997, quando la prima giunta Formigoni, al suo terzo anno di mandato, diede alla luce la legge 31. Una norma che, come ha spiegato Alberto Mingardi sulla Stampa, «ha posto erogatori privati e pubblici sullo stesso piano benché il sistema rimanga ovviamente universalistico (tutti i cittadini hanno egual accesso alle cure) e solidaristico (le prestazioni non sono pagate dal singolo beneficiario direttamente, ma coi soldi delle imposte)».

Fino ad allora, le strutture private per erogare prestazioni in regime di servizio pubblico dovevano convenzionarsi (è il sistema che vige ancora oggi in tutte le altre Regioni italiane). Ma tale convenzione è elargita dalla Regione se essa ravvisa un’insufficienza delle proprie strutture. La “rivoluzione formigoniana” fu quella di accreditare anziché convenzionare. Non è l’ente amministratore a dire chi deve fare e cosa, ma esso fissa dei requisiti e poi paga in base ai cosiddetti Drg (Diagnosis related group, Raggruppamenti omogenei di diagnosi, cioè un metodo di pagamento basato sul costo prestabilito di ogni singola prestazione).

Il buono della competizione

Cosa cambia per il cittadino? Ancora Mingardi: «Dal punto di vista del singolo cittadino c’è assoluta equivalenza: la persona con un problema può bussare alla porta dell’ospedale più adeguato alle sue esigenze, senza nemmeno chiedersi se sia privato o pubblico. Forse questa competizione è uno dei fattori che ha determinato la straordinaria capacità che il sistema sta mostrando in questi giorni. L’assessore lombardo non “elargisce” soldi agli ospedali privati: paga per prestazioni che altrimenti dovrebbe erogare direttamente e che abbisognerebbero di nuove strutture e macchinari. Il grande affollamento nelle strutture private anche di pazienti fuori regione nonché i tassi di mortalità entro 30 giorni post-intervento (migliori in Lombardia rispetto all’Italia e migliori negli ospedali privati lombardi rispetto ai pubblici – dati Agenas –) dimostrano che esse svolgono il lavoro bene e in modo apprezzato dai pazienti».

L’altra grande distinzione, che prima non esisteva, introdotta dalla legge 31/97 fu tra chi acquistava la prestazione e chi la erogava. L’ospedale divenne un ente autonomo, un’azienda ospedaliera, che può comprendere più presidi, governato da un direttore generale, affiancato da un direttore sanitario e un direttore amministrativo. Nella gestione dell’ente entrò il criterio del conto economico e patrimoniale, e non, come prima, il semplice bilancio costituito staticamente dalla somma algebrica delle entrate e delle uscite. D’altro canto, l’ente che acquista, l’Asl, esercita la funzioni di contrattualizzare il rapporto, controlla la qualità e la quantità delle prestazioni erogate e dà corso al pagamento dei Drg.

Gli interventi del governo

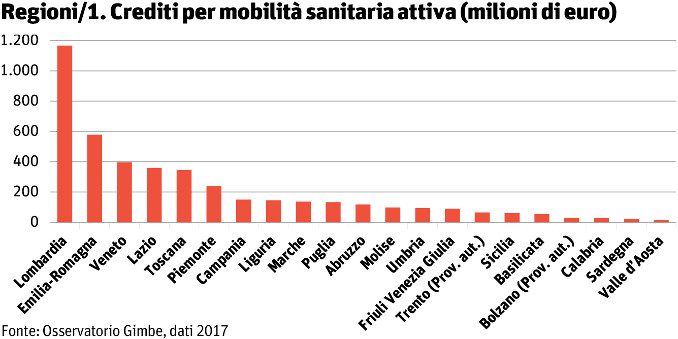

Nel corso degli anni, il sistema è cambiato, si è modificato e affinato, ma solo un cieco potrebbe dire che necessiti di essere stravolto o, addirittura, commissariato. Al di là di ogni apriori ideologico resta il fatto inoppugnabile che tale sistema è apprezzato non solo dai lombardi, ma anche dagli italiani in generale, essendo la Lombardia la regione col più alto tasso di pazienti che arrivano da oltre confine (il 25,5 per cento, Report Osservatorio Gimbe n. 6/2019).

Col passare del tempo il modello è mutato anche in seguito ai vincoli posti dal governo centrale. Ad esempio, seguendo la riforma nazionale della sanità del 1992, s’è stabilito via via un numero decrescente di posti letto in proporzione alla popolazione. In vent’anni sono stati quasi dimezzati: dai 6 posti letto (compresa la riabilitazione) ogni 1.000 abitanti, ai 4 per 1.000 del 2010, al 3,7 del 2012 a seguito della spending review del governo Monti.

Proprio per questa ragione, già a partire dal 2000, la Regione Lombardia ha bloccato l’accreditamento di nuovi posti letto di ricovero nei privati (Dgr 22/9/2000 n. 1305, Dgr 11/12/2000 n. 2625 e Dgr 3/2/2001 n. 8005) e, nel 2003, gli accreditamenti degli ambulatori specialistici privati – questo per dire quanto è stupido il commento di Serra sulla Lombardia che pensa solo business). Le risorse, poi, sono andate via via riducendosi anch’esse, a partire dal governo Monti con ulteriore aggravio durante l’esecutivo Renzi che, nell’anno in cui elargiva i famosi 80 euro, con la legge 150 del 23/12/2014 applicò un taglio di 2,3 miliardi al Fondo sanitario nazionale.

La riforma incompiuta di Maroni

C’è però un dato che l’emergenza coronavirus ha portato a galla e che non va sottaciuto. Il nostro Paziente Uno, Mattia di Codogno, dove è andato quando si è sentito male? In ospedale. È stato anche qualche ora in pronto soccorso, in attesa. È facile presumere che, in quel momento, abbia contagiato altri. Tanti aspetti di questo virus rimangono sconosciuti, ma uno lo notiamo tutti: gli ospedali sono stati, loro malgrado, focolai del contagio. Di qui la critica, a nostro parere fondata, che il sistema lombardo, essendo “ospedalocentrico”, abbia senza volerlo favorito la diffusione del contagio.

C’è effettivamente in regione Lombardia uno squilibrio tra l’ospedale e la cosiddetta “medicina del territorio” (quella che, per intenderci, ha favorito la lotta alla pandemia in Veneto)? Sì, c’è. La legge 31/97 seguiva questa ratio: la cura delle acuzie agli ospedali, la medicina sul territorio alle Asl. Diremo di più: l’ultimo piano sanitario ideato dall’amministrazione Formigoni (2010-2012), pur mantenendo l’impianto “ideale” della 31/97, introduceva alcune novità come l’unificazione delle Direzioni generali di Sanità e Welfare, la riduzione del numero di Aziende ospedaliere e, tre, cosa importante per il nostro discorso, l’implementazione dei servizi territoriali in capo alle Asl (assistenza domiciliare, servizi per le dipendenze, consultori, medici di Medicina generale, eccetera), lasciando inalterato il loro numero (che era di una per ciascuna provincia e tre per quella di Milano).

L’amministrazione Maroni, però, non seguì l’iter tracciato precedentemente ma se ne discostò alquanto. Con legge regionale 23 del 11 agosto 2015, “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo”, abolì le 15 Asl e le 30 aziende ospedaliere, sostituendole con 8 Agenzie di tutela della Salute (Ats) e 27 aziende socio sanitarie territoriali (Asst). Nella logica “maroniana” questo riordino doveva andare nella stessa direzione auspicata dai suoi predecessori, ma finì per sortire l’effetto opposto.

Alle Ats fu data competenza su territori, mediamente, di oltre un milione di abitanti, dove prima c’erano le Asl, una per provincia e per la città metropolitana di Milano. Compito della Ats è attuare la programmazione regionale, assicurare i Lea (Livelli essenziali di assistenza, cioè le prestazioni sanitarie obbligatorie), acquistare le erogazioni e controllare. Le Asst hanno un bacino di circa 400 mila abitanti cui erogano le prestazioni sanitarie, «nella logica della presa in carico della persona». Queste nuove aziende svolgono dunque le funzioni ospedaliere cui vengono aggiunte le attività territoriali di erogazione, cioè la medicina sul territorio, trasferite dalle ex Asl. Devono occuparsi dell’acuzie come dell’assistenza domiciliare. Quello che sulla carta poteva avere una sua logica, nella realtà, come sempre, s’è ingarbugliato.

Distretti troppo vasti, confusione sui ruoli, “depressione” del ruolo dei medici di famiglia. Come ha riconosciuto anche in un’intervista al Corriere Angelo Capelli, relatore delle cinque leggi regionali, la riforma di Maroni «è rimasta tale, una riforma non applicata. Non è stato raggiunto uno degli obiettivi principali: e cioè la creazione di una rete di medicina territoriale, o di base, che facesse capo alle Asst».

Gli insegnamenti dell’H1N1

Di errori nella gestione del virus ne sono stati fatti molti. Ad Alzano e Nembro, la zona rossa andava fatta prima, diciamo oggi col senno del poi. È anche vero che, in seguito alla Sars del 2003-2004, l’Oms aveva dato indicazione ai paesi membri di predisporre piani per le pandemie e il ministero della Salute aveva sollecitato le Regioni affinché avvertissero le Asl di predisporlo. Così fece anche la Regione Lombardia che varò il proprio piano nel 2006 (Dcr N. VIII/216 del 2/10/2006).

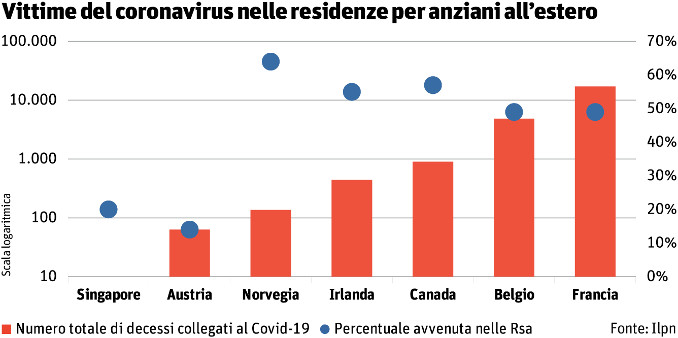

L’influenza suina (H1N1) del 2009 fu la prova del fuoco per comprendere se il piano fosse adeguato. Al termine dell’epidemia fu redatta una valutazione (“Conclusione della fase 6 della pandemia da virus H1N1: valutazioni e indicazioni operative”, 22 dicembre 2010) per comprendere quali fossero i punti di forza e le criticità del piano predisposto. Ne emersero tre insegnamenti: 1) si poteva evitare l’eccessiva ospedalizzazione attraverso un maggior coinvolgimento dei medici di medicina generale; 2) si poteva definire un «accordo-quadro con le residenze per anziani per l’aumento di assistenza medica e infermieristica»; 3) si poteva dare mandato alle Asl di definire il fabbisogno e l’acquisto di mascherine in ambito sanitario.

Come si capisce, sempre col senno del poi, tre lezioni rimaste inascoltate. Sarebbero state molto utili in questo periodo in cui siamo stati tutti impreparati ad affrontare l’impensabile.

Foto Ansa

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!