Alla scuola del Distributismo

Si tratta di un movimento culturale e politico che ha assicurato, e assicura tutt’ora, un approccio cattolico alle sfide poste dall’economia e dalla finanza, dal XVI secolo a oggi. Questo perché l’uomo non è solo economicus, psicologico, sociologico, ma è anche e soprattutto morale e religioso come evidenziano discipline quali l’antropologia religiosa e persino le neuroscienze: confermano gli studi della Dott.ssa Monica Urru, per conto dell’ISTDP-Institute di Washington DC, e le ricerche del neuroscienziato Andrew Newberg dalle quali emergere che il senso del sacro esiste biologicamente nel cervello.

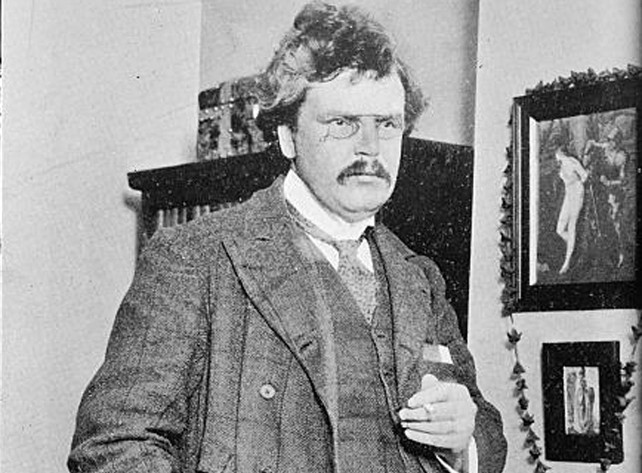

L’intero movimento poggia sugli insegnamenti papali del XIX e XX secolo, dalla Rerum Novarum di Leone XIII (15 maggio 1891) alla Quadragesimo Anno (15 maggio 1931) di Pio XI: le lettere apostoliche fondanti per l’opera di sistematizzazione della dottrina sociale della Chiesa. La sua fondazione si colloca tra il 1913, anno di pubblicazione de Lo stato servile (pone le motivazioni storiche e le basi teoriche del movimento), e il 1926, quando uscì il suo manifesto, Il profilo della ragionevolezza. La prima opera è stata scritta da Hilaire Belloc, storico, parlamentare e poeta; mentre la seconda da G. K. Chesterton; entrambi sono – con il domenicano padre Vincent McNabb, il loro padre spirituale – i principali fondatori del distributismo. In sintesi ciò a cui puntavano: diffondere il più possibile la proprietà; diffondere la consapevolezza che ognuno può fare qualcosa e lavorare autonomamente, senza un padrone; ricordare che la famiglia è il centro di tutto (quanta attualità!). Avevano analizzato e affrontato i problemi sorti nell’Inghilterra delle “rivoluzioni industriali”, arrivando a prevedere l’alleanza tra capitalismo e socialismo, che tanto caratterizza l’economia contemporanea, e i cui errori possono essere sintetizzati in quattro punti:

1) l’assistenzialismo;

2) l’abnormità della spesa statale;

3) il credito al consumatore (o usura);

4) l’emergere di pochi capitalisti e molti indigenti.

Chesterton asseriva non a caso che: «Il vero problema del capitalismo non è che ci siano troppi capitalisti, ma che ce ne siano troppo pochi», ossia che ci sia troppa poca gente munita di quel sano capitale che l’aiuti a essere libera. Quindi, il nodo centrale dell’idea distributista è che la ricchezza dovrebbe essere distribuita tra il maggior numero di persone e che il lavoro dovrebbe essere profondamente umano e non una merce la cui offerta è regolata dal prezzo. In un certo modo si tratta del tentativo di ristabilire nei “tempi (cosiddetti) moderni” l’ordine sociale medioevale, frutto della Civitas Christiana, che rese le persone realmente libere e responsabili.

In Europa difatti la schiavitù, fardello dei secoli non cristiani, scomparve tra l’XI – il vero Medioevo – e l’inizio del XII secolo, al tempo delle Crociate e della conquista normanna. Man mano che la civiltà medievale si sviluppava, che la ricchezza aumentava e le arti fiorivano progressivamente, la libertà si faceva più presente.

«Alla fine di questo lungo processo – come ricordava Belloc nel suo lungimirante Lo stato servile (del 1912) -, durato un millennio, dal 300 al 1300 d.C., lo schiavo era diventato un uomo libero a tutti gli effetti: comprava e vendeva, risparmiava a suo piacimento, investiva, costruiva, sciupava denaro a sua discrezione e ogni miglioramento che apportava alla propria terra, per una maggiore produttività, era esclusivamente a suo vantaggio.

Nel frattempo, e parallelamente a questa emancipazione, discendente in linea diretta dagli schiavi che nella villa romana erano beni patrimoniali, nel Medioevo sorsero una marea di istituzioni, tutte analogamente finalizzate alla distribuzione della proprietà e alla distruzione dei resti. anche fossili, dello Stato servile pagano.

Così nelle città, ogni tipo di lavoro, tanto nel settore dei trasporti, quanto in quelli dell’artigianato e del commercio, venne organizzato in forma di gilde e corporazioni.

Queste erano società in parte cooperative, ma per lo più formate da detentori di capitale privato che si univano in modo autogestito, con funzioni di controllo della competizione fra i suoi membri; preposte, quindi, a prevenire la crescita dell’uno ai danni dell’altro. La gilda, in modo precipuo, salvaguardava con estrema cura la divisione della proprietà, con lo scopo di non permettere che all’interno dei suoi ranghi si formasse un divario tra proletariato da una parte e capitalismo monopolizzatore dall’altra.

Lo “stato”, nel modo in cui la mente umana lo prefigurava a processo ultimato, era un agglomerato di famiglie di ricchezza variabile, gran parte delle quali era, tuttavia, detentrice dei mezzi di produzione. La stabilità di questo sistema distributivo era garantita dall’esistenza di strutture cooperative che univano uomini impegnati nella stessa occupazione e abitanti nello stesso villaggio, proteggendo così il piccolo proprietario dalla perdita della sua indipendenza economica e, al contempo, tutelando la società contro la crescita della proletarizzazione.

Se esistevano dei limiti alla libertà di comprare, vendere, ipotecare ed ereditare, ciò accadeva con la finalità sociale di prevenire lo sviluppo di una oligarchia economica che avrebbe sfruttato il resto della comunità. I limiti posti alla libertà erano finalizzati alla preservazione della libertà; ogni atto della società medievale, a partire dal suo pieno affermarsi fino all’avvicinarsi della sua fine, era diretto alla fondazione di uno stato nel quale gli uomini sarebbero stati economicamente liberi grazie al possesso di capitale e di terra. Sia chiaro, non era collettivismo, nel villaggio e nella città la proprietà comune era soltanto una delle forme di proprietà, il cui utilizzo era più quello di un volano che assicurava la regolarità del funzionamento della macchina cooperativa, che non una forma sacra e intoccabile di dominio».

Belloc ci ricorda anche che il capitalismo si riscontra già nel Medioevo, non è conseguenza dell’imporsi del sistema industriale (confermano diversi storici, tra cui R. H.Tawney), caratterizzato dall’uso del carbone, dei nuovi macchinari costosi e dalla concentrazione degli strumenti di produzione nelle grandi città. Era però un capitalismo reso “buono”, perché orientato verso il Bene Comune dalla Chiesa; quindi, non un avido accumulare risorse, da parte di pochi, allo scopo di controllare molti.

«Che cosa trasformò un’Inghilterra (e si può aggiungete il resto d’Europa) economicamente libera – si chiedeva ancora l’autore, sottolineo: nel 1912 – in quella che conosciamo oggi, della cui popolazione almeno un terzo è indigente, nove persone su dieci sono prive di terra e capitale e nella quale industria e vita nazionale dipendono totalmente, per quanto concerne l’ambito economico, dai pochi che hanno avuto la sorte di poter comandare su milioni di individui, cioè dai pochi padroni di monopoli, irresponsabili e antisociali?» (Sembra si possa fare un parallelismo: oggi solo l’1% più ricco della popolazione mondiale possiede più della metà dei beni del pianeta).

Risposta: la terribile frattura provocata dalle rivoluzioni di Lutero ed Enrico VIII, ai danni della “Christianitas”. Al posto di una società (in primis in Inghilterra) nella quale un numero preponderante di famiglie era detentore di terra e capitale, la produzione veniva gestita da corporazioni autonome di piccoli proprietari e la miseria e l’indigenza del proletariato erano sconosciute, subentrò la spaventosa anarchia manovrata di coloro che volevano un capitalismo separato dalla morale e dalla Chiesa. Se questi avessero fallito nel loro intento, avremmo avuto un capitalismo e una organizzazione industriale più a misura d’uomo; perciò Belloc asseriva: «Non è stata la macchina a farci perdere la libertà; è stata la perdita di una mente libera» (accecata dal potere e dall’arricchimento, a causa del peccato originale, ndr).

Insomma, dal XVI secolo in poi è iniziato quel processo rivoluzionario (filosofico ed economico, antimorale e anticattolico) che ha favorito il capitalismo allo scopo di scardinare la dignità, la libertà e la giustizia distributiva assicurate dalla societas christiana… Tutte le rivoluzioni successive sono frutto di esso, comprese – così ci avviciniamo ai nostri giorni – le rivoluzioni neoliberiste degli anni ’80, di Reagan e Thatcher, che prepararono la strada al sistema economico e finanziario odierno e alle sue crisi; ma a loro volta furono favorite dalla scelta, nell’agosto ’71, della presidenza Nixon di metter fine all'”età dell’oro” del capitalismo regolamentato e dello stato sociale, così com’erano emersi dagli accordi di Bretton Woods del 1944; in questa località si decise di espandere il commercio mondiale, di adottare misure vincolanti sulle attività economiche e di àncorare il valore della moneta di ciascun Paese al dollaro in oro, allo scopo di assicurare un sistema più stabile di cambi fissi; e furono fondate tre nuove organizzazioni: il FMI, la BIRS (banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo) e nel 1947 il GATT (accordo generale sui dazi e il commercio), da cui nacque nel 1995 il WTO (World Trad Organization).

I decenni successivi al ’71 furono segnati da instabilità economica, elevata inflazione, bassa crescita, disoccupazione, enorme deficit pubblico e due crisi energetiche: quella del 1973, causata dalle ritorsioni, ossia un aumento improvviso e molto elevato del prezzo del petrolio, dell’Opec (l’alleanza dei Paesi produttori di petrolio, quasi tutti di lingua araba) ai danni di USA e loro alleati, rei di aver appoggiato Israele nella guerra dello Yom Kippur contro Siria ed Egitto; e quella del ’79-’80, dovuta alla rivoluzione islamica in Iran e alla guerra tra lo stesso Iran e l’Iraq di Saddam Hussein. Dunque, le rivoluzioni neoliberiste di Regan e Thatcher si sono innestate su questa situazione sfavorevole alle politiche Keynesiane. Non a caso, le élite finanziarie USA e giapponesi interpretarono il termine globalizzazione come “liberazione” delle economie regolamentate di tutto il mondo.

Una liberazione che però non ha favorito – dagli anni ’80 in poi, appunto -, la crescita finanziaria nel migliore dei modi, proprio perché si è verificata per mezzo di investimenti ad alto rischio su profitti di produzioni future (gli investitori scommettevano su merci e tassi di cambio che non esistevano ancora).

Dagli anni ’80 a oggi, ciò ha favorito sistemi finanziari globali caratterizzati da una volatilità elevata, una competizione feroce e un’insicurezza generale; oltre ad aver allargato il divario tra Nord e Sud del mondo, ha posto anche le basi per la crisi degli investimenti sbagliati e dei mutui sub-prime ad alto rischio del 2008, agevolando la crescita di potere delle multinazionali. Dopo il primo impegno di finanziamento per la ricostruzione postbellica, l’obiettivo del FMI (fondo monetario internazionale) e della banca mondiale si è sincronizzato con quelli neoliberisti di integrare e deregolamentare i mercati mondiali, attraverso i programmi di aggiustamento strutturale/Washington consensus (coniato nel 1989 dall’economista John Williamson), ossia le 10 direttive di politica economica per i Paesi in via di sviluppo. Programmi che però si sono tradotti, molto spesso, in una nuova forma di colonialismo e anche in minori investimenti sociali, scolastici e in maggiore inquinamento e povertà in quei Paesi.

Risultato delle rivoluzioni economiche appena considerate: la concentrazione delle ricchezze globali nelle mani di pochi, capitalisti e socialisti.

Però, come si diceva all’inizio, il distributismo proponeva e propone la distribuzione più ampia della proprietà personale in tutta la società. Non pianificò di prendere i soldi e la terra al ricco e ridistribuirlo ai poveri, ma semplicemente elaborò schemi e – dove necessario – una legislazione che rendesse più facile a piccole imprese, a imprese e industrie familiari sopravvivere in una economia moderna.

Difendeva e difende i piccoli commercianti contro la crescita e lo strapotére dei supermercati, compresi quelli online, come Amazon, la più grande Internet company al mondo, assicurando alle famiglie non solo affari, ma una società più a misura d’uomo, formazione e cultura; in Italia, Adriano Olivetti propose qualcosa di molto simile.

Quanto detto è ben dimostrato dalle opere distributiste odierne: si pensi al Sierra Leone Chesterton Center, il cui fondatore John Kanu fu intervistato dal Casadei proprio per Tempi.

Organizzazione comunitaria che dal 2002 cerca di rendere più dignitosa le vite delle famiglie africane, promuovendo attività agricole su scala locale, fornendo le tecnologie adeguate e aiuto professionale alla gente senza curarsi della loro etnia o tribù; la Mondragon Cooperatives fondata sessanta anni fa in Spagna ed ispirata dal sacerdote cattolico basco Don José Maria Arrizmendiarrieta, che raccoglie trecento cooperative, fa lavorare ottantamila persone e investe, in nome di una educazione bella buona e vera, su scuole, istituti di ricerca, università, corsi di apprendistato e molto altro; la statunitense Springfield Remanufacturing Corporation, una grande cooperativa sociale retta da famiglie e altre parti sociali, le quali a loro volta non si occupano solo di business, bensì anche – e soprattutto – di educazione e formazione delle persone coinvolte.

Dunque, se si vuole contrastare gli effetti negativi del lungo processo avviatosi con il capitalismo, occorre capire che esso – al pari del socialismo: sono due lati della stessa medaglia – ha compromesso la riflessione sulla libertà e il corretto sviluppo di uomini e società. Per il distributismo, al contrario, una società armoniosa può sussistere solo a patto di ripristinare l’ordine tradizionale, cioè quello che vede la famiglia proprietaria di casa e terra, economicamente autonoma e stabile sulle proprie gambe, esercente attività imprenditoriali in cui i protagonisti non siano “dipendenti” ma cooperatori e protagonisti in prima persona, in senso formale e sostanziale, della stessa vicenda sociale.

Uno dei più autorevoli distributisti contemporanei, John C. Médaille, professore di Teologia ed Economia all’Università di Dallas, riportava in una intervista del 2010 per Zenit, incentrata sul suo volume Toward a truly free market: “I due assunti principali dell’economia di oggi – peraltro entrambi errati – sono che l’economia sia una scienza fisica anziché una scienza umana, e che come tale non ha nulla a che vedere con le questioni etiche. Sin dalla fine del XIX secolo, l’economia ha cercato di contrapporsi alla giustizia, soprattutto alla giustizia distributiva, ma così facendo ha perso la capacità di descrivere in modo accurato ogni economia di oggi. Quindi non dovrebbe sorprendere che il 90% degli economisti non si sono accorti dei segnali dell’imminente crollo. Lo stesso è vero per la precedente crisi e per quella ancora precedente, ecc. Non è possibile prevedere in modo attendibile lo svolgimento di un sistema, se non si è in grado di descriverlo in modo adeguato. Il distributismo, d’altra parte, asserisce che la giustizia non sia solo un problema morale, ma anche un problema pratico ed economico, e che senza la giustizia economica non è possibile raggiungere l’equilibrio.

Quando l’economia si separa dalla giustizia, il governo è costantemente pressato ad intervenire per assicurare stabilità, sebbene gli interventi possano essere efficaci solo nel breve periodo. Noi abbiamo abbandonato la giustizia su scala globale e questo ha portato a un commercio cronicamente squilibrato. Quando gli scambi sono cronicamente squilibrati non è un vero commercio. Si tratta piuttosto di un sistema in cui i produttori esteri finanziano il nostro consumo dei loro beni, un sistema che impoverisce entrambe le parti”.

«Il capitalismo e il socialismo in realtà non sono – è ancora il prof. Médaille a parlare -teorie opposte; l’una è la continuazione dell’altra, mentre il distributismo si oppone ad entrambe: è il libero mercato. Il capitalismo tende a concentrare la proprietà nelle mani di pochi (come ricordava Chesterton, ndr); strozzando così il mercato, e il socialismo prosegue quest’azione concentrando la proprietà nelle mani dello Stato. In pratica entrambi i sistemi finiscono per controllare le più importanti risorse della nazione nelle mani di pochi burocrati o manager che rappresentano gli interessi dei proprietari nominali, siano essi gli azionisti o il popolo in generale, che tuttavia controllano queste risorse in funzione del proprio bene. Perdipiù, socialismo e capitalismo concentrano – nel concentrare il potere economico – anche il potere politico e le grandi società riescono ad ottenere grandi privilegi e sussidi per se stesse, come si è visto durante la crisi. Quindi, tra l’elefantismo statale e l’elefantismo del settore privato, l’individuo è ridotto a uno stato servile (ritorna la riflessione di Belloc). Ciò che manca ai capitalisti e ai socialisti è la volontà di ammettere che alla proprietà consegue il potere. Entrambi affermano di creare libertà attraverso la concentrazione del capitale, ma poiché questo provoca anche la concentrazione del potere, la massa della gente rimane priva di potere».

Letture consigliate (da cui sono partito per questa riflessione):

(i due pilastri del distributismo)

G. K. Chesterton, Il profilo della ragionevolezza. Il diatributismo, un’alternativa al capitalismo e al socialismo.

Hilaire Belloc, Lo Stato servile.

Piccoli regni del senso comune. La famiglia, anima del distributismo e dell’umanità (testo di una mostra curata dagli amici chestertoniani di San Bendetto del Tronto e il movimento distributiva italiano).

Z. Bauman, Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone.

Manfred B. Steger, La globalizzazione.

Compendio di dottrina sociale della Chiesa.

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!