Colombia. Storia delle Farc e di una trattativa di pace che interessa molto al Papa

Papa Francesco ha ufficialmente annunciato che si recherà in visita in Colombia dal 6 all’11 settembre prossimo, passando per Bogotà, Medellin, Cartagena e Villavicencio. Il fatto che dedichi cinque interi giorni ad un’unica nazione, ha sottolineato un portavoce del Vaticano, dimostra l’importanza attribuita da Bergoglio alla Colombia, un paese sconvolto dalla violenza di una guerra civile durata oltre 50 anni e che ha causato almeno 220 mila morti. Il motto di questa visita è «Demos el primero paso», cioè «facciamo insieme il primo passo» verso una pace che ha richiesto ben quattro anni di trattative. Papa Francesco ha seguito da vicino i negoziati tra il governo colombiano e le forze rivoluzionarie Farc, per questo il presidente colombiano Juan Manuel Santos è convinto che la visita del pontefice sia fondamentale per la costruzione di una riconciliazione. Ma a che punto sono i negoziati? E qual è la storia delle Farc, considerato il gruppo terroristico più ricco e meglio armato del sud America?

L’evoluzione dei ribelli intreccia un iniziale spirito marxista, la degenerazione in forme di violenza pura, l’arricchimento grazie ai proventi del traffico della droga e l’aspirazione a un ingresso in politica. Per ricostruire l’intera vicenda bisogna tornare molto indietro nel tempo, fino ai lontani anni Cinquanta: la Colombia è travagliata da una fortissima concentrazione della proprietà terriera e da sanguinose lotte civili, in un drammatico periodo della storia del paese, denominato “La Violencia”. Il governo colombiano avvia una massiccia operazione militare con l’obiettivo di reprimere con la forza le forme di auto-organizzazione agraria che si sono sviluppate in alcune regioni e che vengono bollate come minaccia all’integrità del paese. In risposta a quella violenza, i partiti liberale, conservatore e comunista colombiani organizzano gruppi di autodifesa e unità di guerriglieri, composte per lo più da contadini. Nel 1964 le forze militari governative attaccano la comunità di Marquetalia, dichiarata Repubblica indipendente dal leader comunista Manuel Marulanda Vélez, e segue un massacro. Solo 50 ribelli riescono a fuggire, sotto la guida di Vélez, e a riparare sulle montagne, dove costituiscono le “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” (Farc), con l’obiettivo di rovesciare lo Stato colombiano e instaurare un governo marxista e anti-imperialista. La loro strategia, da quel momento in avanti, sarà la lotta armata mediante la guerriglia mobile. Costruiscono accampamenti nella giungla, ai piedi delle Ande, dove vivono e pianificano attacchi, e cominciano a condurre periodici attentati nelle più grandi città del paese.

Durante la Guerra fredda le Farc, forti dell’appoggio sovietico e grazie anche alla corruzione e inefficienza dell’esercito colombiano, riescono a espandersi e consolidarsi, fino a costituire un vero e proprio esercito para-militare in grado di controllare ampie porzioni di territorio colombiano. Mandano i loro guerriglieri ad addestrarsi in Vietnam e a Cuba, e assoldano membri dell’Ira (il movimento indipendentista irlandese) perché li istruiscano sui metodi di guerriglia urbana. Dopo vent’anni di guerriglia ininterrotta, negli anni Ottanta firmano con il governo un accordo di cessate il fuoco e, unendosi ad altre forze politiche, danno vita al partito d’opposizione “Union Patriotica”, che però ha vita breve. I membri delle Farc decidono allora di tornare alla guerriglia e si separano definitivamente dal partito comunista, creando una propria struttura politica denominata “Partito comunista clandestino colombiano”.

La loro potenza poggia su vaste risorse economiche, invidiate dal resto dei guerriglieri sudamericani, che provengono sostanzialmente da tre fonti: i proventi dei riscatti, la tassazione imposta alle comunità sotto il loro controllo e soprattutto i ricavi generati dal traffico della droga. La storia delle Farc infatti si intreccia strettamente con quella dei Narcos, l’organizzazione colombiana più forte nella produzione e nel commercio di cocaina, in un rapporto di sostegno e protezione reciproco: i Narcos assoggettano la popolazione locale coinvolgendola nella produzione della droga e le Farc li proteggono per trarne ricavi economici. La popolazione colombiana ha vissuto quindi per interi decenni sotto una sorta di dittatura, segnata da stragi di massa effettuate soprattutto con esplosivi e con lo scopo di tenere i colombiani in una posizione di sottomissione. Fino a pochi anni fa, il livello d’allerta era talmente alto, che le strade delle città colombiane pullulavano di soldati dotati di armi pesanti e cani anti esplosivo. Per accedere a qualsiasi luogo pubblico, compresi i supermercati, si dovevano prima passare severi controlli di sicurezza, e anche gli alberghi di lusso si dotavano di guardie armate, muri con filo spinato e torrette d’osservazione. Nel 2002 gli Stati Uniti inseriscono le Farc nella lista delle organizzazioni terroristiche, e lo stesso fanno Colombia, Cile, Perù, Canada, Nuova Zelanda e Unione Europea, ma non gli altri paesi del Sud America. Oltre alle uccisioni, ai rapimenti e agli stupri, i membri delle Farc sono accusati di aver arruolato nelle propria fila numerosi minorenni.

Con la fine della Guerra fredda e l’intensificarsi della lotta alla droga, negli anni Duemila il governo colombiano riesce a infliggere pesanti sconfitte alle Farc, costringendole a ritirarsi nella giungla e a limitarsi ad attacchi sporadici. I primi colloqui di pace tra le autorità e i ribelli iniziano solo nel 2012 a L’Avana e vengono poi formalizzati nei Dialoghi di pace a Oslo. Il conflitto tuttavia si trascina ancora fino al 26 settembre 2016, data stoica per la Colombia, quando finalmente l’accordo viene confermato pubblicamente dal presidente Santos e il capo dei ribelli soprannominato Timonchenko, con la mediazione delle Nazioni Unite. Per questa apertura, Santos è insignito, nell’ottobre 2016, del Premio Nobel per la Pace, anche se si tratta di una premiazione “sulla fiducia”, in quanto nulla di concreto è ancora raggiunto. Anzi, poco dopo il presidente incassa una sconfitta politica. Ad oggi infatti la popolazione colombiana non sembra ancora pronta a perdonare i guerriglieri e al referendum dello scorso ottobre, in cui si doveva promuovere o bocciare un accordo di pace, il No vince con il 50,21 per cento. Va sottolineato che l’esito negativo del voto non è sintomo del rifiuto della pace: piuttosto, i colombiani (in testa ai quali c’è l’ex presidente Uribe) accusano il presidente Santos di essere troppo morbido nei confronti dei guerriglieri. L’accordo proposto infatti prevedeva di riconoscere le Farc come una realtà legale, dunque avente una dignità e un peso politico, e questo, nell’ottica dei cittadini, avrebbe sancito la vittoria dei ribelli. Dopo l’esito negativo del referendum, l’accordo sottoscritto da governo e Farc il 24 novembre è stato leggermente modificato e approvato dal parlamento colombiano il 30 novembre. Dalla votazione si sono astenuti i deputati dell’ex presidente Uribe. Un’altra manovra che ha suscitato proteste è stata la concessione dell’amnistia a circa 50 mila ex guerriglieri: gli oppositori temono che tra i beneficiari di questa misura ci siano molti combattenti che si sono macchiati di reati gravi.

Nonostante l’esito del referendum, gli accordi di pace procedono tra incidenti e polemiche. L’obiettivo del governo colombiano è quello di reintegrare nella vita civile tutti gli uomini, le donne e anche i bambini che per anni hanno vissuto nella giungla sopravvivendo con assalti e saccheggi ai villaggi vicini. Il processo è lungo e complesso e richiede una serie di fasi che si protrarranno per mesi: la consegna di tutte le armi all’Onu, la smobilitazione delle Farc dalle loro basi e il loro insediamento in accampamenti temporanei, in attesa di essere reintegrati nella società. La tensione è esplosa in diversi episodi: i cittadini accusano i ribelli di nascondere parti del loro armamentario e alcuni villaggi rifiutano la presenza, nelle loro vicinanze, degli accampamenti temporanei, denunciando violenze e favoreggiamento della prostituzione da parte dei guerriglieri.

La pace sembra forse più vicina, ma la Colombia rimane un paese profondamente diviso, tra la popolazione che vuole giustizia, un governo troppo accondiscendente e un capo di ex guerriglieri che fiuta nuove possibilità. Uno spiraglio per il paese per uscire da questo vortice di violenze risiede nella sempre più agguerrita lotta al traffico di droga: l’adozione di controlli severi e norme stringenti sta minando il principale sostegno economico delle Farc, intaccando così il loro potere dalle fondamenta.

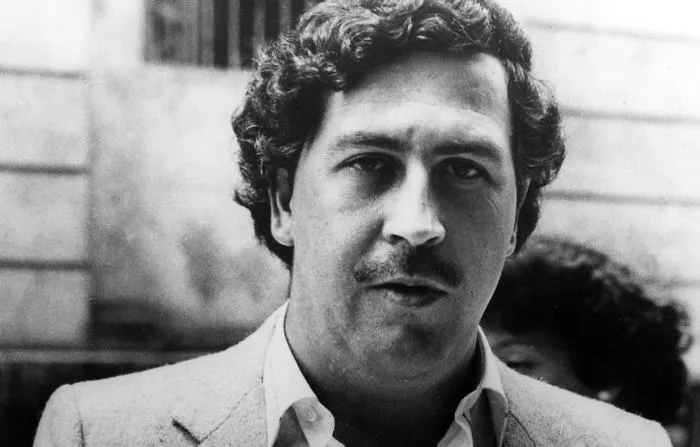

Foto Ansa

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!