Com’erano liberi quegli uomini Oltrecortina

Questo articolo è tratto dal numero di Tempi in edicola (vai alla pagina degli abbonamenti) e fa parte della serie “Idee per respirare”

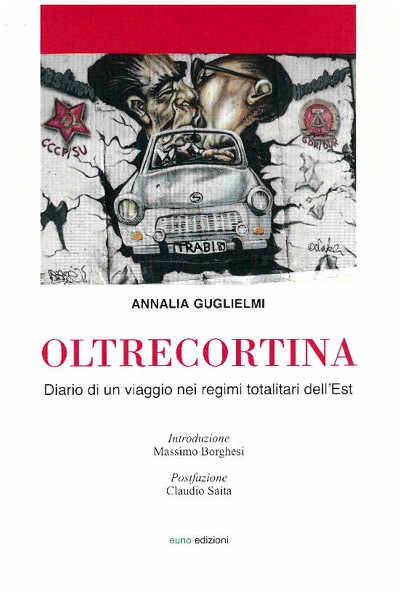

«L’impressione era di essere all’ingresso di un campo di concentramento. La “cortina di ferro” perse quella connotazione ideologica e un po’ astratta a cui eravamo abituati, per diventare un fatto estremamente concreto: era veramente un recinto di filo spinato, era veramente fatta di ferro, era veramente come una sorta di enorme recinto che chiudeva una parte dell’Europa». Oltrecortina di Annalia Guglielmi (Euno Edizioni) è un vero e proprio viaggio nei regimi totalitari dell’Est che comincia dalla metà degli anni Settanta e arriva fino alla caduta del Muro di Berlino. Un’avventura raccontata in prima persona dall’autrice, che all’epoca, universitaria ventenne, da Bologna partiva alla volta di Ungheria, Polonia e Cecoslovacchia. Un racconto di 271 pagine in cui il lettore riesce a comprendere veramente «i sacrifici e i lutti vissuti da moltissimi uomini che hanno lottato per ottenere la libertà nei paesi dell’Est».

Se a scuola ci hanno insegnato che durante la conferenza di Jalta si erano poste le basi per la nascita di un’Europa libera, il libro fa capire in modo molto chiaro che in quella conferenza si era operata una divisione che andava contro la storia e la realtà: «La cosiddetta “linea di Jalta” non solo divideva e separava l’Europa in due parti, ma annullava con un solo colpo di spugna l’Europa centrale, sia come realtà geopolitica, sia come dimensione spirituale e culturale».

La parola che abbiamo usato, “avventura”, non è certo scelta a caso. Guglielmi, e come lei tanti altri ragazzi e adulti che per due decenni hanno viaggiato oltrecortina, ha corso davvero dei pericoli. E più di loro, a rischiare erano quelle persone che di nascosto andavano a trovare. Il lettore ne avrà percezione a ogni pagina, nei racconti e nei documenti pubblicati nel libro, nella descrizione di quei giorni: i controlli alle frontiere, l’impossibilità di parlare apertamente con la gente, le difficoltà a comunicare con i familiari a casa, il sospetto – confermato dai documenti emersi dopo il crollo del Muro – di essere controllati dai servizi segreti. Un’avventura non fine a se stessa, ma legata al senso di Chiesa che apparteneva a quei giovani e che nasceva dal loro incontro con il movimento di Comunione e liberazione.

Per Guglielmi, ad esempio, tutto ha avuto inizio dall’incontro con don Francesco Ricci, collaboratore di don Luigi Giussani fin dalle origini del movimento. Chi ha conosciuto il sacerdote di Forlì, lo definisce il “ministro degli Esteri di Cl”: «Un grande tessitore di relazioni, il suo slancio missionario e culturale lo ha portato in Europa dell’Est, Africa, America latina, Filippine, Corea e ad Hong Kong».

Il bollettino di don Ricci

Don Ricci, intorno alla metà degli anni Sessanta, aveva fondato il Centro studi Europa Orientale (Cseo), una sorta di bollettino d’informazione sulla situazione della Chiesa dell’Est. Parlando di quei paesi, il sacerdote usava spesso l’immagine dell’anello spezzato che i cavalieri medievali si scambiavano quando dovevano partire per una guerra o un pellegrinaggio e che anni dopo sarebbe servito come segno di riconoscimento. Per don Ricci l’Europa era come quell’anello spezzato in due e «il compito di Cseo, attraverso gli incontri, i testi, le testimonianze, era lucidare e mantenere brillante la parte dell’anello rimasta all’Est, così che potesse prima o poi ricongiungersi alla propria metà».

I viaggi dell’autrice e di tanti altri hanno permesso di conoscere una realtà sconosciuta, quella di un’Europa inaccessibile, recintata da filo spinato e torrette di guardia dominate da mitra spianati e cani ringhiosi, dietro le quali, in condizioni a volte impossibili, vivevano perseguitati civili, intellettuali di grande valore, cristiani – proprio come loro – spesso in incognito. Da quei territori, nascosti nel bagagliaio delle auto, nelle valige, negli indumenti, sono stati portati in Italia migliaia di documenti, tutti pubblicati da Cseo. E dall’Italia, allo stesso modo, partivano soldi, vestiti e lettere per quelle persone, ma anche risme di carta, inchiostro e macchine ciclostile per sostenere la stampa clandestina.

I viaggi dell’autrice e di tanti altri hanno permesso di conoscere una realtà sconosciuta, quella di un’Europa inaccessibile, recintata da filo spinato e torrette di guardia dominate da mitra spianati e cani ringhiosi, dietro le quali, in condizioni a volte impossibili, vivevano perseguitati civili, intellettuali di grande valore, cristiani – proprio come loro – spesso in incognito. Da quei territori, nascosti nel bagagliaio delle auto, nelle valige, negli indumenti, sono stati portati in Italia migliaia di documenti, tutti pubblicati da Cseo. E dall’Italia, allo stesso modo, partivano soldi, vestiti e lettere per quelle persone, ma anche risme di carta, inchiostro e macchine ciclostile per sostenere la stampa clandestina.

Pensando ai ventenni di oggi si fatica a immaginare una ragazza della stessa età nella Budapest di allora. Eppure la capitale ungherese è stata la prima città visitata da Guglielmi: «L’impressione era desolante, la trasformazione di luoghi storici in squallidi ostelli o mense popolari, sporchi e fatiscenti (…). La cosa che colpiva di più era il grigiore sugli edifici ma soprattutto sulle facce della gente. Si aveva veramente l’impressione di una popolazione rassegnata e mortificata». A Budapest, Guglielmi incontra «uomini che avevano subìto il carcere, che accettavano l’emarginazione sociale, che sceglievano di vivere in grandi ristrettezze economiche e in solitudine per non venire meno alla verità della propria coscienza. Uomini veri, integri nella loro dignità, con una profondità di giudizio sull’uomo, la società, la realtà. Uomini che avevano molto da dire anche a noi che venivamo da una situazione di libertà, perché erano davvero liberi: liberi da un esito, dalla ricerca di affermazione, certi che nessuna ideologia o regime può ridurre l’uomo a ingranaggio».

Furono quegli incontri a far decidere a quella ragazza che valeva la pena di spendere tempo ed energie per sostenere quelle persone: «Ero iscritta alla facoltà di storia a Bologna e una volta tornata a casa decisi di impostare i miei studi tenendo sempre presente quell’incontro».

Se in Ungheria il partito aveva fatto alcune concessioni all’iniziativa privata, ad esempio la frequenza alla Messa, la Polonia, conosciuta nel 1978, era completamente diversa. «Ovunque era evidente una grande povertà economica. I negozi erano praticamente vuoti. Bastava salire su un autobus perché l’odore della vodka penetrasse nelle narici e si attaccasse ai vestiti e la gente per strada era sfibrata dalla ricerca dei beni di prima necessità». Ma anche in quel paese, se pure più nascosti, Guglielmi ha incontrato uomini di enorme spessore culturale, «capaci di un giudizio critico acuto e penetrante non solo sulla loro situazione, ma più in generale sulla situazione dell’Europa, della Chiesa, del mondo del lavoro e della cultura. Erano cattolici e non cattolici, uniti non dal nemico comune ma dal desiderio di vivere da uomini liberi, consapevoli di avere una grande responsabilità verso i propri concittadini».

Se in Ungheria il partito aveva fatto alcune concessioni all’iniziativa privata, ad esempio la frequenza alla Messa, la Polonia, conosciuta nel 1978, era completamente diversa. «Ovunque era evidente una grande povertà economica. I negozi erano praticamente vuoti. Bastava salire su un autobus perché l’odore della vodka penetrasse nelle narici e si attaccasse ai vestiti e la gente per strada era sfibrata dalla ricerca dei beni di prima necessità». Ma anche in quel paese, se pure più nascosti, Guglielmi ha incontrato uomini di enorme spessore culturale, «capaci di un giudizio critico acuto e penetrante non solo sulla loro situazione, ma più in generale sulla situazione dell’Europa, della Chiesa, del mondo del lavoro e della cultura. Erano cattolici e non cattolici, uniti non dal nemico comune ma dal desiderio di vivere da uomini liberi, consapevoli di avere una grande responsabilità verso i propri concittadini».

Durante la sua permanenza, la giovane studentessa ha conosciuto persone come Stanislaw e Ludmila Grygiel, amici fraterni del cardinale Karol Wojtyla. L’arcivescovo di Varsavia Stefan Wyszynski, «indiscussa guida del popolo», e il futuro papa e allora arcivescovo di Cracovia Wojtyla, «fedele e obbediente al Primate, svolgeva la sua opera in particolare fra gli studenti e gli intellettuali». Sempre in Polonia Guglielmi ha conosciuto il futuro generale di corpo d’armata Wojciech Jaruzelski e Lech Walesa, guida del primo sindacato libero Solidarnosc, premio Nobel per la pace nel 1983 e presidente polacco dal 1990 al 1995.

Il vero dissidente

Con l’inizio degli anni Ottanta Guglielmi ha cominciato a recarsi regolarmente a Praga e Bratislava. L’ex Cecoslovacchia era «probabilmente la nazione in cui la repressione del regime rivelava il suo volto più brutale. Il clima era veramente pesante. Rispetto alla Polonia c’era un certo benessere economico, però si percepiva la pervasività del controllo della polizia. Come mi disse un’amica: “Da noi si può mangiare, in Polonia si può parlare”».

Anche qui ha avuto modo di conoscere persone entrate nella storia del XX secolo. Come Václav Havel, tra i promotori di Charta 77, futuro presidente della Cecoslovacchia e autore de Il potere dei senza potere. Di lui l’autrice scrive: «Ritengo che per i miei amici, e anche per me, la filosofia di vita del dissidente fosse sufficiente. Ad Havel non bastava. Egli lottava non solo contro la dittatura comunista ma anche contro il male della civiltà contemporanea».

Oltrecortina è un viaggio, un’avventura di una ventenne che con i suoi occhi ha visto nascere il continente, e che forse ci aiuta a capire veramente cosa sia questa nostra Europa.

Foto Ansa

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!