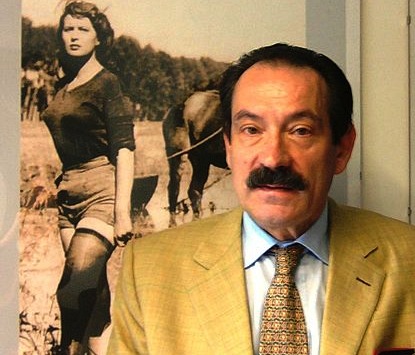

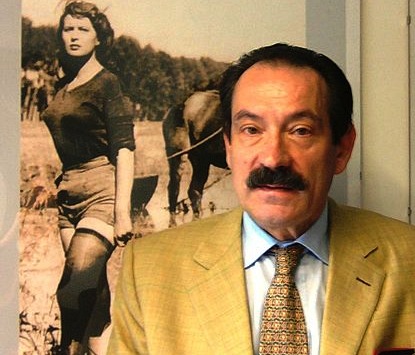

II realismo e le vecchie domande di Sebastiano Vassalli

È morto a 73 anni lo scrittore Sebastiano Vassalli. Di seguito pubblichiamo una sua intervista apparsa sul settimanale Tempi il 3 luglio 2008 e intitolata “Discutibili quegli anni”.

È morto a 73 anni lo scrittore Sebastiano Vassalli. Di seguito pubblichiamo una sua intervista apparsa sul settimanale Tempi il 3 luglio 2008 e intitolata “Discutibili quegli anni”.

Avrebbe preferito non perdere tempo durante il Sessantotto. «Se avevi vent’anni in quegli anni eri quasi costretto a seguire un certo percorso. Cosa vuole, siamo figli di un’epoca. Oggi mi sembra di avere vissuto un’altra vita». Sebastiano Vassalli, classe 1941, uno dei pochi veri scrittori rimasti nel nostro paese, conosciuto soprattutto come l’autore del bestseller La chimera, ha lasciato dietro di se numerosi titoli. Difficile tenerne il conto. Ma se con La chimera, grazie alle continue ristampe, «mi guadagno ancora il pane», con Archeologia del presente «ho perso dei lettori. I fedeli al ’68». Attraverso il racconto della vita votata all’ideale dei coniugi Ferrari, infatti, parafrasando Gaber, in quel libro Vassalli traccia il profilo di una “generazione che ha perso”. «Non ho un gran ricordo di quegli anni. Anche se c’erano fervore, curiosità, voglia di fare, mentre oggi mi pare che ci sia un generale appiattimento delle aspirazioni in forza del “tutto facile e subito”, del successo immediato. Allora, per dirla con Antonio Gramsci, ci alimentavamo di “bisogni metafisici”».

Eppure lei non dimostra alcuna nostalgia. Erano sbagliati gli ideali?

È successo che, mentre ci si affannava per cambiare il mondo, un giorno ci siamo svegliati e il mondo era cambiato per conto suo. E mica come volevamo noi.

Vale anche per il movimento delle neoavanguardie, al quale lei ha partecipato nell’ambito del Gruppo ’63?

Ricordo che una delle cose considerate più nocive per ogni forma d’arte era la mercificazione. Principio che però, era anche il limite delle espressioni artistiche, che diventavano sempre più incomprensibili: si scrivevano cose illeggibili, si sostituiva la musica con happening… Poi però, non si è trovata una via di mezzo, e oggi la mercificazione è diventata l’unica stella polare per giovani privi di un’educazione estetica.

Perché si fa vedere così poco in giro?

Ormai sono vecchio. Me lo posso permettere. Dopo i 50 anni e dopo aver vinto qualche premio ho detto basta. Anche perché spesso le gare fra libri sono disomogenee, corrono cavalli con cani e galline.

Allora chissà chi voterà per il prossimo Strega, visto che fa parte della giuria…

Quando vado in giro, e ci vado il meno che posso, c’è sempre qualcuno che si alza in piedi ammonendo: voi che rifiutate i premi… Ma voi chi? Sono rimasto l’unico. Ma ripeto, e l’età a permettermelo. Mi piace però andare nelle scuole dove sono letti soprattutto La chimera e Cuore di pietra. Mi sorprendo ogni volta della vivacita dei ragazzi che incontro. Che abbiano 14 o 18 anni, c’e sempre qualcuno che mi stupisce. E poi la scuola non mi è nuova. Appena laureato, per mantenermi, dato che facevo il pittore e non dovevo cedere alle lusinghe della mercificazione (ride, ndr), mi mantenevo appunto insegnando.

Lei vive isolato, evitando ogni pretesto di visibilità. È snob?

Preferisco ricevere gli ospiti. E poi non sono così isolato. Basta arrivare alla stazione di Novara, prendere un taxi e in dieci minuti si è qua. Comunque, ripeto, alla mia età…

La sua ultima fatica si intitola Dio il diavolo e la mosca nel grande caldo dei prossimi mille anni. È ambientalista?

Ormai lo sono tutti. Se le fa piacere le dico che lo sono anche io.

«Per cercare le chiavi del presente, e per capirlo, bisogna uscire dal rumore: andare in fondo alla notte, o in fondo al nulla». Lo ha scritto nella premessa a La chimera.

Noi viviamo nella realty. E il nostro orizzonte, lo scenario dove si svolgono le storie che viviamo e che sentiamo raccontare. Anche se l’estetica cambia (ai tempi, per esempio, le avanguardie mandarono all’aria tutti i canoni) non ci si può scostare troppo dal terreno della realtà e della tradizione. La ragione dell’arte rimane sempre la stessa. Per me la letteratura è un modo per cercare di dare un barlume di senso a ciò che di per se stesso non ce l’ha. E la vecchia storia delle grandi domande. Mi viene in mente una battuta di Finale di partita di Samuel Beckett: «Mi piacciono le vecchie domande. Ah, le vecchie domande, le vecchie risposte, che c’è di più bello!».

Ma lei ha scritto anche: «Ho capito che nel presente non c’e niente che meriti d’essere raccontato». Come la mettiamo?

Anche se non ci sono le risposte, il fragorìo del presente, che c’era già ai tempi di Leopardi anche se oggi e diventato molto più rumoroso, vale la pena di essere ascoltato e raccontato. Senza disperazione. Ma con occhio curioso, rivolto al mistero cui si indirizzano le nostre domande. Vede, io non sono pessimista. Sono realista.

E, a giudicare dall’umorismo che non manca mai nei suoi libri, si diverte pure.

Per forza. L’umorismo aiuta a mantenere il giusto distacco dalle cose per non disperare. E poi, come dicono i giornalisti, quello che faccio è sempre meglio che lavorare.

In Dio il diavolo e la mosca la protagonista è la stupidità umana. Non rischia di passare per moralista?

Ancora una volta si tratta di realismo. Guardandomi intorno mi sono reso conto che la stupidità ha incominciato a propagarsi inarrestabile. Dai casi macroscopici, come la guerra in Iraq per esempio, fino a certa letteratura dove trionfa l’amore ai tempi dei lucchetti. Le epoche passate erano piene di problemi, ma paradossalmente non sono mai state così stupide. Se la maggior parte della gente vive tirando pugni a occhi chiusi, io voglio guardarmi bene attorno.

Lei dice anche che le religioni hanno preso il posto delle ideologie e sono diventate «ideologie di disperati, come è stato il comunismo per più di un secolo».

Oggi le grandi ideologie sono finite, ne prendo atto senza rammarico. Ma l’uomo ha bisogno di riversare le proprie aspettative altrove, così hanno preso piede i fanatismi religiosi. Se fino a vent’anni fa sembrava che tutto dovesse risolversi nello scontro tra capitalismo e marxismo (l’utopia), oggi lo scontro è fra l’Occidente, dove la libertà degenera nella licenza, e l’islam, dove invece niente e lecito. Credo che questo libro non avrà molti lettori perché costringe a pensare.

Quali sono stati i suoi maestri e chi tra i suoi colleghi scrittori stima di più?

Me lo chiedono sempre gli studenti. Alla seconda domanda non rispondo, è come domandare al panettiere come è il pane del suo vicino. Di maestri ne ho avuti, certo, ma a un bel momento bisogna camminare con le proprie gambe. Le posso dire che, facendo parte dell'”officina” einaudiana, ho lavorato con Italo Calvino, che ricordo musone e poco affabile, e ho conosciuto Primo Levi ed Elio Vittorini, un uomo molto affascinante. Ma il ricordo più felice riguarda Giulio Einaudi, con cui ho anche aspramente litigato: me ne andai dal suo studio sbattendo la porta. In passato il rapporto con gli editori era forte, oggi, nell’era della mercificazione (ride di nuovo, ndr), purtroppo non è più così.

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!