Memoria popolare

1975, una presenza cristiana viva (e imprevista) nella scuola

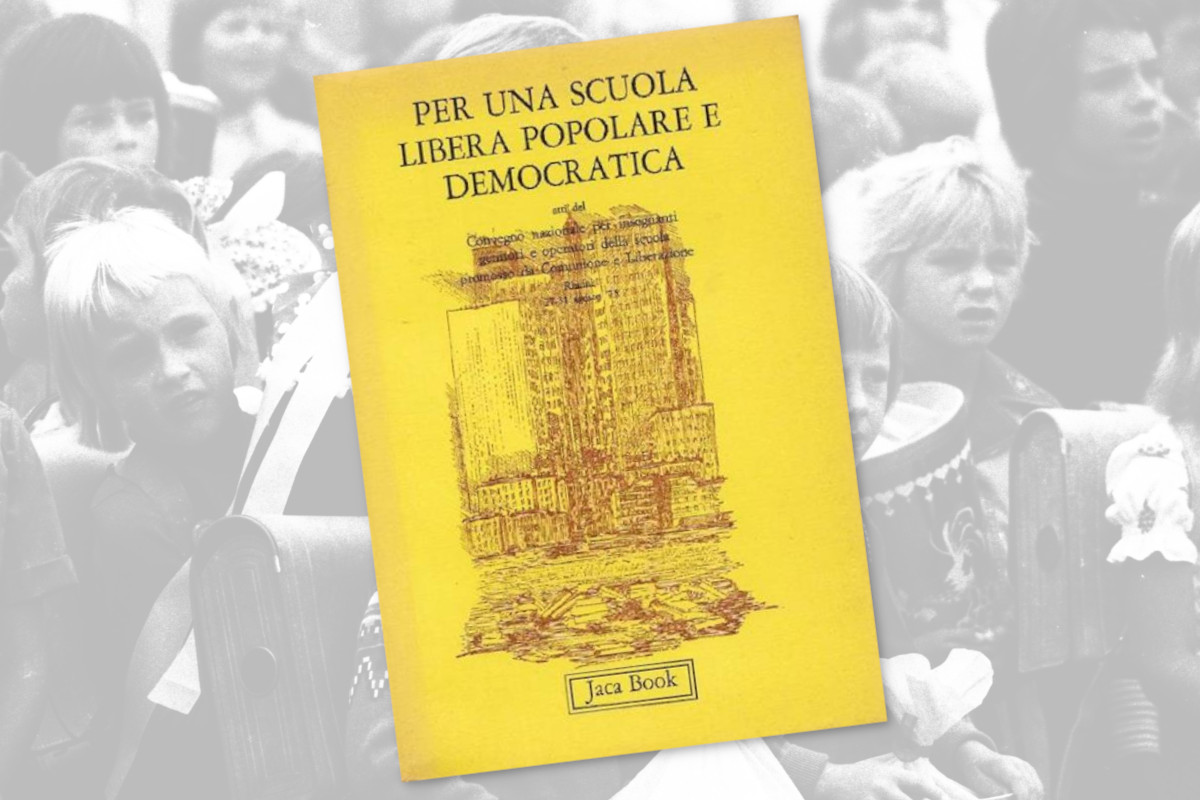

Agosto 1975: l’estate di Rimini vede radunati un migliaio di insegnanti, dirigenti scolastici e genitori motivati dall’intenzione di rendere socialmente visibile e unitaria la presenza dei cristiani nel mondo della scuola italiana. Il convegno s’intitola “Per una scuola libera popolare e democratica”, ed è promosso da Comunione e Liberazione.

È una novità interessante se messa a confronto con il costume diffuso che vedeva i cattolici “dispersi” nella scuola come figure individuali, animati da una concezione della fede intesa come fatto privato, intimo, e da un impegno limitato a una (pur importante) serietà professionale.

L’esigenza di superare il sessantottismo

Il titolo del convegno è eloquente: non si tratta di “cristianizzare” la scuola italiana, ma di favorire un cambiamento del sistema scolastico che, dopo il Sessantotto, soffre il peso fazioso di una pretesa egemonica della sinistra e l’equivoco di una pretesa (inesistente) neutralità dell’insegnamento, inteso come azione che prescinde dall’identità culturale di chi la svolge.

In quegli anni le associazioni professionali cattoliche dell’insegnamento erano prevalentemente portatrici di questo equivoco circa la neutralità dell’insegnamento e scarsamente consapevoli della natura antidemocratica e antipopolare della pretesa egemonica della sinistra incombente sulla scuola italiana.

Era inoltre diffusa una concezione secondo la quale la scuola “pubblica” era solo quella statale. I vertici delle associazioni professionali cattoliche hanno influenzato in questo senso la politica scolastica dei governi a guida democristiana: questa visione limitativa del concetto di “pubblico” ha condizionato tutta la politica dei governi dal Dopoguerra ad oggi.

Una novità inattesa

In questo contesto avviene quasi cinquant’anni fa la novità di educatori che si incontrano «con l’intenzione di riformulare nel vivo della scuola italiana una presenza di Chiesa che, in forza della sua identità, sia in grado di svolgere un lavoro pedagogico, culturale, politico e sociale. Così contribuirà in modo sostanziale alla transizione della scuola dalla situazione di crisi in cui versa ad una più adeguata alle esigenze effettive dell’attuale realtà di vita». Così si esprime don Luigi Negri nell’introduzione al convegno. Poi prosegue facendo riferimento alle elezioni degli organi collegiali della scuola che si erano da poco tenute e che avevano visto «una riaggregazione viva ed autentica di cristiani preoccupati di affrontare in modo unitario il complesso problema dell’educazione nella scuola […]. In ogni ordine e grado della scuola si è fatto del lavoro comune, che si è coagulato in piattaforme e liste in occasione delle elezioni, chiedendo e ottenendo consenso».

Il successo elettorale delle liste cattoliche rappresentava una novità imprevista in un contesto fortemente condizionato dalle sinistre: si era trattato di un risultato incontestabile riconosciuto anche dalla stampa laica. La decisione di indire il convegno era maturata anche da questo movimento delle liste promosse da cattolici. Conclude don Negri: «Facciamo a tutti una proposta di lavoro comune per la trasformazione della scuola non in senso cattolico, ma in senso democratico».

Dalla scuola di Stato alla scuola pubblica

Segue la relazione di Rocco Buttiglione dal titolo “Considerazioni sull’impegno sociale e politico dei cattolici in Italia negli ultimi trent’anni”, che esamina le posizioni prevalenti nella cultura e nella politica e si sofferma su quello che definisce «il dualismo esplicito dei cristiani progressisti» che «scava un fossato tra fede e politica».

Le relazioni successive riflettono sulla presenza dei cattolici nella società italiana. Sono svolte da don Negri, e poi dal vescovo di Piacenza, monsignor Enrico Manfredini, da padre Luigi Rosa (autorevole gesuita) e da Andrea Borruso (deputo Dc). Il convegno prosegue entrando sempre più nel merito della realtà scolastica, i titoli delle relazioni sono eloquenti: “La scuola italiana: luogo di educazione o di espropriazione culturale?“, recita quello del professor Franco Biasoni. E ancora: “Per una transizione dell’istituzione scolastica da scuola di Stato a scuola pubblica” di Gian Franco Lucini, che insiste sull’obiettivo di un autentico pluralismo.

Il desiderio di «una dimensione integrale della fede»

I lavori del convegno si articolano in una serie di seminari e tavole rotonde cui partecipano anche esponenti del mondo associativo cattolico, a conferma della volontà di dialogo e collaborazione. Le presenze più significative sono quelle del ministro della Pubblica Istruzione, Franco Maria Malfatti, di Luigi Macario segretario nazionale della Cisl, e di Marino Raicich, massimo dirigente dell’ufficio scuola del Pci. Con i loro interventi rappresentano, pur nella diversità delle visioni, un riconoscimento significativo di questo embrionale movimento di educatori cristiani da parte di figure rilevanti della politica in Italia.

La mozione finale del convegno, approvata per acclamazione, esprime con parole chiare l’identità e la prospettiva di presenza che si sta apprendo:

«Il 1975 ha visto il graduale ricomporsi di un vasto Movimento popolare dei cattolici, che si è particolarmente evidenziato in occasione degli appuntamenti elettorali (elezioni universitarie, scolastiche e amministrative). Il Movimento popolare dei cattolici è l’esito di un diffuso desiderio della base e non di accordi di vertice; esso esprime l’istanza da parte di larghi strati popolari di riappropriarsi di una dimensione integrale della fede cristiana, che giunga – attraverso la condivisione concreta dei bisogni personali e sociali – sino ad esprimersi culturalmente e politicamente».

Il Movimento Popolare nascerà ufficialmente meno di quattro mesi più tardi.

(1. continua)

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!