Il lungo silenzio degli innocenti. Antonia Arslan racconta la tormentata scoperta della sua eredità armena

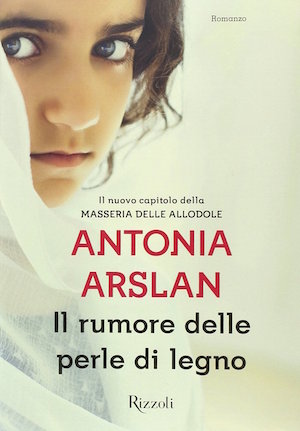

Questo articolo di Antonia Arslan è tratto dal numero 16 del settimanale Tempi (qui la pagina degli abbonamenti). Scrittrice e saggista di origine armena, docente emerita di Letteratura italiana all’Università di Padova, Antonia Arslan è autrice de La masseria delle allodole, il romanzo che l’ha resa celebre, primo capitolo di una indagine storico-familiare sulle vicende del popolo armeno e a partire dal genocidio perpetrato nei suoi confronti all’inizio del secolo scorso dall’Impero ottomano. La “serie” letteraria è proseguita con un altro titolo di successo, La strada di Smirne, mentre il terzo capitolo della serie, Il rumore delle perle di legno (Rizzoli, 17 euro), è uscito in libreria proprio nelle scorse settimane. Da alcuni mesi la Arslan cura per l’editore Guerini “Frammenti di un discorso mediorientale”, collana di volumi dedicati alla tragedia armena e al Medio Oriente.

C’erano tante scuole, nell’Armenia anatolica. E tante chiese, tante croci di pietra, i magnifici katchkar che sorgevano dovunque, agli incroci delle strade e dei campi, tutti incisi di rami fiorenti, di foglie, di frutti, a significare la vita che risorge dalla morte, l’universo che rinasce e fiorisce dal simbolo cristiano.

C’erano tante scuole, nell’Armenia anatolica. E tante chiese, tante croci di pietra, i magnifici katchkar che sorgevano dovunque, agli incroci delle strade e dei campi, tutti incisi di rami fiorenti, di foglie, di frutti, a significare la vita che risorge dalla morte, l’universo che rinasce e fiorisce dal simbolo cristiano.

Ogni villaggio aveva la sua chiesa, vicino a ogni chiesa c’era la scuola. E tutti i bambini, maschi e femmine, imparavano a leggere e scrivere, nel bellissimo antico alfabeto, inventato nel quinto secolo dal santo Mesrop Mashtots, che voleva dare al popolo armeno, recentemente convertito, un modo per poter leggere le Sacre Scritture nella sua lingua. Secondo la leggenda, egli aveva visto in sogno un angelo scrivere su un muro le nuove fiammeggianti lettere in caratteri d’oro. La sua invenzione diede al popolo armeno un’identità e una letteratura, che costituirono, insieme alla fede, le radici della sua più profonda identità. Dovunque, per tutti i secoli della loro storia, gli armeni ebbero il culto del libro, come tesoro, come fonte di ispirazione e radice identitaria. Nel centro dell’Anatolia, nel vilayet (distretto) di Kharpert, scuole e collegi, come il celebre Collegio Eufrate, raccoglievano il fior fiore della gioventù armena.

Contadini, erano, gli armeni, nelle fertili pianure, le golden plains della nostalgia dei superstiti; erano artigiani, fornai, orologiai, fabbri. E vivevano da millenni in quelle terre, intorno al monte Ararat e ai tre grandi laghi di montagna, Van, Sevan e Urmià. Avevano sviluppato una cultura feconda e originale, inventando chiese antisismiche che ancora oggi resistono alla furia dei terremoti, e stanno in piedi finché non vengono distrutte dalla furia degli uomini. Avevano sviluppato una finissima arte della traduzione, della scrittura e della miniatura: i grandi vangeli e tutti i codici medievali armeni, nonostante le massicce distruzioni, costituiscono un inestimabile patrimonio dell’umanità (e una delle più importanti raccolte del mondo sta in Italia, a Venezia, nell’isola di San Lazzaro degli Armeni, nella laguna di fronte a San Marco).

Della furia della tragedia che li spazzò via dalle loro terre ancestrali nella mia famiglia non si parlava quasi. Eravamo del tutto italianizzati: lingua, scuole, amici, usi e costumi. Sapevamo però di avere qualche cosa di originale e curioso, tutto nostro: erano gli armeni, e venivano da dovunque. Erano zii e zie, cugini e amici che ogni tanto capitavano a casa nostra, a Padova, da posti strani e lontani. Lo zio Michael veniva da Copacabana e aveva sposato un’assira, il che lo rendeva meno interessante agli occhi di zia Henriette, cugina di papà, la sopravvissuta che viveva proprio di fronte a noi. Lei non parlava mai della tragedia, eppure era seduta sulle ginocchia di sua madre Shushanig, la piccola Susanna, quando il padre venne decapitato e la sua testa le fu lanciata addosso: è la storia della Masseria delle allodole, ma io non l’ho imparata da lei. La zia ricordava la sua gente col cibo: veniva a cena da noi ogni sera portando yogurt, un vassoio di berek o un dolce, e la sua presenza riempiva la nostra casa di memorie oscure.

Zio Zareh invece arrivava da Aleppo quasi ogni anno. Si fermava da noi prima di andare a Parigi, meta di ogni suo sogno. Era vestito con un’eleganza molto vistosa, con camicie di seta e cravatte luccicanti, e papà cercava sempre di indurlo a una maggiore sobrietà, ma lui se ne infischiava, gli piaceva essere notato. Sua moglie Alis preferiva non viaggiare, la sua meravigliosa città le stava addosso come un guanto: «Che bisogno c’è di viaggiare, quando si possiede Aleppo?», usava dire, e io oggi ogni giorno ci penso, a com’è ridotta la dolce città dal suk oscuro coi suoi meravigliosi incanti e con la Cittadella romantica, coi giardini fioriti, le rose a cascata lungo le vecchie mura e i suoi amabili abitanti. Tutto è distrutto, Aleppo è un cumulo di rovine, eppure è là che i pochi superstiti del “Grande Male”, del genocidio, nel 1915 trovarono scampo e rifugio, come i quattro bambini della nostra famiglia.

Il silenzio che ha circondato la loro tragedia per tanti anni ha esacerbato la piaga rovente del cuore degli armeni. Certo, non ti consola di una perdita il fatto che qualcuno sappia, e ti compianga; ma aver perso tutto, aver visto distruggere il proprio paese e uccisi i propri familiari, per poi sopravvivere a stento in un paese straniero, ed essere in più gravati della superficiale, distratta ignoranza del mondo, questo può infettare la ferita, renderla quasi immedicabile.

Una maledizione da cancellare

Ci sono poi altre strane conseguenze. Non in Italia, dove la comunità di origine armena è estremamente esigua (poco più di duemila persone!), e quindi tutta proiettata verso il mondo italiano, ma in nazioni come la Francia o gli Stati Uniti, forti di comunità, rispettivamente, di circa 600 mila e un milione e mezzo di persone, negli anni si è sviluppata una certa tendenza alla chiusura, allo “stare fra noi”, che porta a una qualche diffidenza verso l’esterno, verso gli odar (stranieri), che non capiscono, non sanno, non hanno nel loro passato le impronte di un genocidio.

Da questo volle proteggerci nonno Yerwant, il patriarca a cui nessuno disobbediva. Dopo la tragedia in cui fu decimata la sua famiglia, laggiù nella Piccola Città, lui soffrì per essere sopravvissuto, e volle evitare ai suoi figli il trauma di appartenere al “popolo maledetto”. Tagliò il cognome, da “Arslanian” in “Arslan”, per italianizzarlo, tradusse i nomi dei figli, che conservarono il nome armeno solo in famiglia, si immerse nella vita italiana, si iscrisse al Partito popolare di don Sturzo, fu perfino – prima dell’avvento del fascismo – nel Consiglio comunale di Padova. Amico dei gesuiti dell’Antonianum, ancora oggi nel palazzo un busto e una lapide lo ricordano come benefattore.

Da questo volle proteggerci nonno Yerwant, il patriarca a cui nessuno disobbediva. Dopo la tragedia in cui fu decimata la sua famiglia, laggiù nella Piccola Città, lui soffrì per essere sopravvissuto, e volle evitare ai suoi figli il trauma di appartenere al “popolo maledetto”. Tagliò il cognome, da “Arslanian” in “Arslan”, per italianizzarlo, tradusse i nomi dei figli, che conservarono il nome armeno solo in famiglia, si immerse nella vita italiana, si iscrisse al Partito popolare di don Sturzo, fu perfino – prima dell’avvento del fascismo – nel Consiglio comunale di Padova. Amico dei gesuiti dell’Antonianum, ancora oggi nel palazzo un busto e una lapide lo ricordano come benefattore.

Eppure è a lui che io devo la riscoperta della mia eredità armena. Dopo una malattia in cui mi salvò la vita (era un medico eccezionale), ormai molto anziano, in una lontana estate mi raccontò la sua storia. Fu lui che mi parlò della sua mamma Iskuhi, morta a 19 anni di parto, della sua infanzia felice nelle terre dorate, della sua decisione di venire in Italia a 13 anni, al Collegio Armeno Moorat-Raphael di Venezia. E poi delle stragi, di suo fratello il farmacista mite e fantasticante, decapitato con fredda efficienza, della deportazione, delle sorelline morte di fame: e io tenni queste cose nel mio cuore per molti anni, finché non riuscii a scriverle.

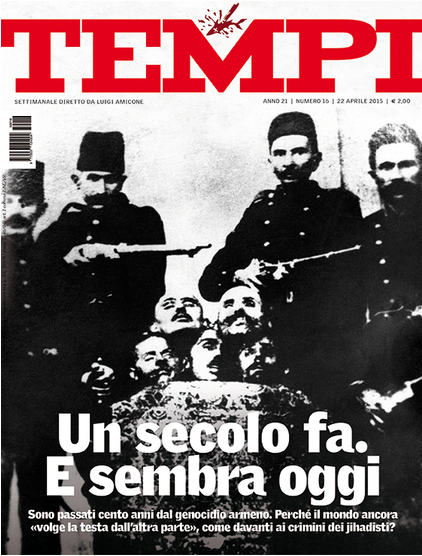

La foto in alto è tratta da “Armin T. Wegner e gli Armeni in Anatolia, 1915″, edito da Guerini (Armin T. Wegner, Archivio di Marbach, per gentile concessione di Mischa Wegner)

Articoli correlati

7 commenti

I commenti sono chiusi.

I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!

Ho assistito a delle conferenze e ad alcuni interventi della signora Arslan: grandissima studiosa e donna di cultura di inestimabile valore. Il Veneto la regione in cui vivo ha un rapporto speciale con l’Oriente attraverso Venezia ma non l’Oriente islamico e nemmeno ebraico ma proprio l’Oriente cristiano-ortodosso e bizantinodegli armeni, greci e slavi. Qualcuno giustifica l’apertura del museo islamico a Venezia appunto parlando dei legami secolari con l’Oriente ma in realtà sono stati legami quasi esclusivamente di guerra contro l’Impero Ottomano e i pirati mentre spesso Venezia è stata al fianco dei greci come nella guerra di Morea.

Andrebbe coltivato questo legame speciale con il mondo armeno di cui è testimone il monastero dell’ordine Mechitarista sull’isola di San Servolo nella laguna di Venezia. Non credo che la Repubblica di Venezia avrebbe affrontato il centenario del genocidio armeno come sta facendo il governo italiano!

Solo un piccolo appunto, il monastero è sull’isola di San Lazzaro (detto appunto “degli Armeni”). Su quella di San Servolo c’era un’istituzione di altro tipo. Per il resto, d’accordo con lei.

L’atteggiamento di molti paesi come il nostro verso il genocidio armeno mostra come la “ragion di stato” viene considerata più importante della giustizia e della carità. Ma io sono scettico sui reali motivi di questo atteggiamento pavido da parte del nostro governo verso Ankara: si temono ritorsioni ma in realtà la Germania e l’Austria pur avendo popolazioni turche numerose e solidi rapporti politici e commerciali con la Turchia non si sono fatte problemi a far sentire la propria voce sulla questione.

Ma l’Italia sembra completamente sottomessa agli altri paesi Germania, Usa, Turchia, paesi del Golfo come anche alle organizzazioni internazionali ONU, UNHCR, UE . Credo sia una scelta ideologica precisa di questo governo la rinuncia a far valere la propria sovranità nazionale per favorire la globalizzazione. E questa scelta si riflette su tutte le decisioni che Roma prende: dalla crisi dell’euro, all’emergenza migratoria alla guerra civile in Siria, alla vicenda dei marò al genocidio armeno… dov’è l’Italia, quando si sente la sua voce? Abdicando alla sovranità non si difendono gli interessi degli italiani ma se il governo italiano non difende gli interessi del proprio paese chi lo farà?

Assolutamente d’accordo con te,Masihy !